Слово "изба" употребляется в русских летописях, начиная с самых древнейших времен – этим словом обозначается отапливаемое строение. Изба является важной частью русской национальной культуры и фольклора, упоминается в пословицах и поговорках: «Не красна изба углами, красна пирогами», в русских народных сказках «Избушка на курьих ножках».

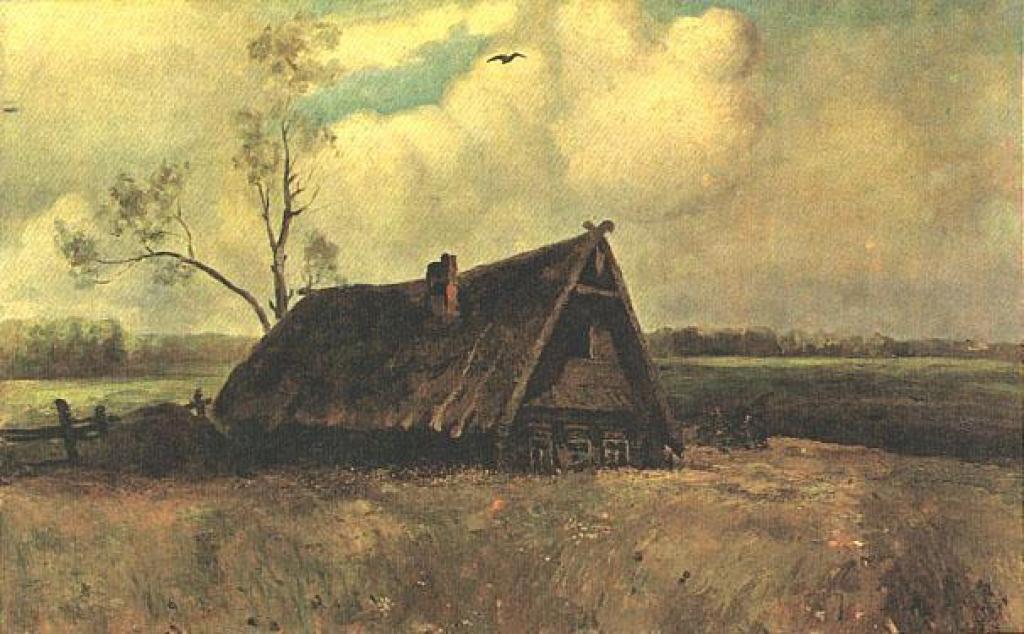

Изба на Руси долгое время была бревенчатой, причем сначала часть избы была вкопана в землю, а часть виднелась над землей – полуземлянка. Окон сначала не было, они стали появляться позже и сначала были лишь небольшие отверстия, без стекла, которые в морозы закрывались деревянной дверцей.

Двери, изначально, тоже не было, его заменяло небольшое входное отверстие, примерно 90 сантиметров в ширину и 1 метр в высоту, оно прикрывалось парой бревенчатых половинок, связанных между собой. В глубине избы располагался сложенный из камней очаг. Отверстия для выхода дыма не было, изба топилась по «черному». Когда в избе появились печи, то появились и трубы, в это же время избу перестали вкапывать в землю и стали делать фундамент. Полов сначала тоже не было – просто земля. Когда появился фундамент, стали настилать деревянные полы. Крыша была деревянная, а потолки из колотых пополам бревен. Избы сначала строились очень просто – в них было обычно одно или два жилых помещения – одно отапливаемое, а другое не отапливаемое – сени.

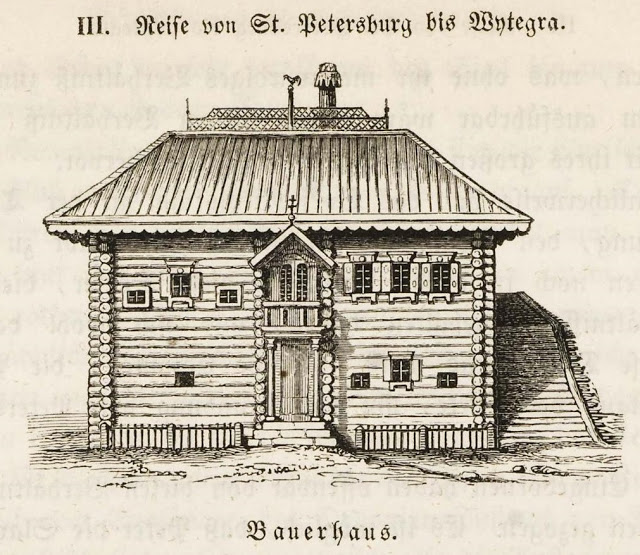

Очень зажиточные люди обыкновенно строили себе дома в два жилья, а то и в три.

Более богатые строили дом с надстройкою наверху, которая придавала дому снаружи вид трехъярусного.

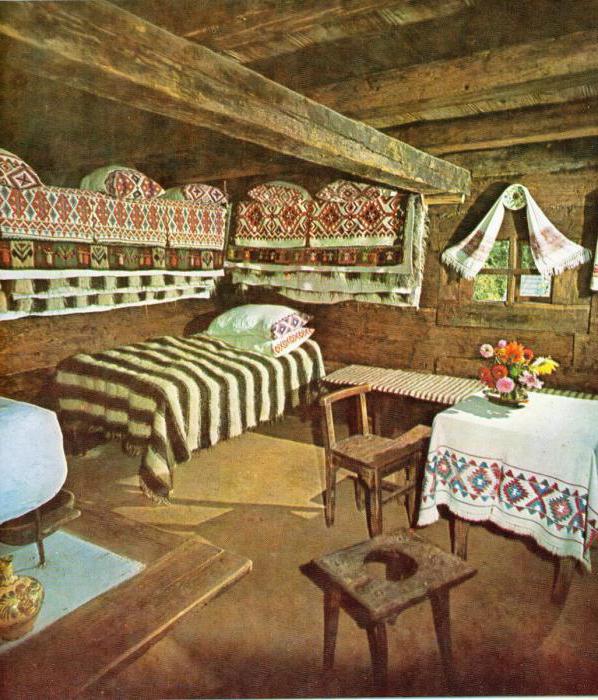

Внутреннее пространство избы

Часть обстановки избы называлась хоромным рядом, была неподвижная и строилась вместе с домом.

Основное пространство избы занимала печь, которая на большей части территории России располагалась у входа, справа или слева от дверей. Русская печь относится к типу духовых печей, в которых огонь разводится внутри печи, а не на открытой сверху площадке. Дым выходит через устье - отверстие, в которое закладывается топливо, или через специально разработанный дымоход.

Часть избы от устья до противоположной стены, пространство, в котором выполнялась вся женская работа, связанная с приготовлением пищи, называлась «печной угол» или «бабий кут». В печном углу находилась судная лавка или прилавок с полками внутри, использовавшаяся в качестве кухонного стола. На стенах располагались наблюдники - полки для столовой посуды, шкафчики. Выше, на уровне полавочников, размещался печной брус, на который ставилась кухонная посуда и укладывались разнообразные хозяйственные принадлежности.

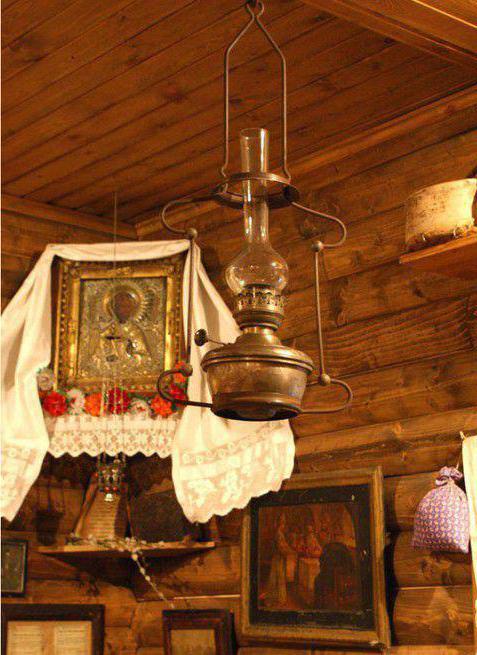

Стол всегда стоял в углу, по диагонали от печи. Над ним была расположена божница с иконами – красный угол. Вдоль стен шли неподвижные лавки, над ними - врезанные в стены полки. Красный угол хорошо освещен, поскольку обе составляющие его стены имели окна. Основным украшением красного угла является божница с иконами и лампадкой, поэтому его называют еще "святым". В красном углу подле стола стыкаются две лавки, а сверху, над божницей, - две полки. На полки возле красного угла ставили самую красивую домашнюю утварь, хранили наиболее ценные бумаги, предметы.

Нужно обратить внимание на лавки старо-русской избы. Они делались под окнами избы и не принадлежали к мебели, но составляли часть пристройки здания и были прикреплены к стенам неподвижно: доску врубали одним концом в стену избы, а на другом делали подпорки. В задней части избы от печи до боковой стены под потолком устраивался деревянный настил – полати, на которых обычно спали дети.

В избе не было ничего лишнего, ни одного предмета, а в будние дни изба выглядела довольно скромно, в ней не было ничего лишнего: стол стоял без скатерти, стены без украшений. В печном углу и на полках была расставлена будничная утварь.

Необходимым элементом убранства жилья являлся стол, служащий для ежедневной и праздничной трапезы. Стол являлся одним из наиболее древних видов передвижной мебели, хотя наиболее ранние столы были глинобитными и неподвижными. В переднем углу устанавливался стол, который назывался большим. К большому столу вдоль стены приставляли ещё один стол, который назывался прямым.

Скамьи в избе тоже отличались друг от друга, в русском быту различали следующие виды скамей:

- Переметная - скамья с перекидной спинкой ("переметом") служила для сидения и спанья. В случае необходимости устроить спальное место спинку по верху, по круговым пазам, сделанным в верхних частях боковых ограничителей скамьи, перекидывали на другую сторону скамьи, а последнюю придвигали к лавке, так что образовывалась как бы кровать, ограниченная спереди "переметом". Спинка переметной скамьи нередко украшалась сквозной резьбой, что значительно уменьшало ее вес. Такого типа скамьи использовались главным образом в городском и монастырском быту.

- Переносная - скамья с четырьмя ножками или двумя глухими досками, по мере необходимости приставлялась к столу, использовалась для сидения. Если не хватало места для спанья, скамью можно было перенести и поставить вдоль лавки, чтобы увеличить пространство для дополнительной постели. Переносные скамьи являлись одной из древнейших форм мебели у русских.

- Приставная - скамья с двумя ножками, расположенные лишь на одном конце сиденья, другим концом такую скамью клали на лавку. Нередко такого типа скамьи изготавливали из цельного куска дерева таким образом, что ножками служили два корня дерева, обрубленные на определенной длине.

Посуду ставили в поставцах: это были столбы с многочисленными полками между ними. На нижних полках, более широких, хранили массивную посуду, на верхние полки, более узкие, ставили мелкую посуду. Для хранения отдельно использовавшейся посуды служил посудник: деревянная полка или открытый шкафчик-полочник.

Утварь

Утварью в русской деревне называлось "все движимое в доме, жилище", по словам В.И.Даля. Фактически утварь - это вся совокупность предметов, необходимых человеку в его обиходе. Утварь - это посуда для заготовки, приготовления и хранения пищи, подачи ее на стол; различные емкости для хранения предметов домашнего обихода, одежды; предметы для личной гигиены и гигиены жилища; предметы для разжигания огня, хранения и употребления табака и для косметических принадлежностей. В русской деревне употреблялась в основном деревянная гончарная утварь. Металлическая, стеклянная, фарфоровая была распространена меньше.

Некоторые из необходимых в хозяйстве деревянных предметов изготавливались силами мужской половины семьи. Большая же часть предметов приобреталась на ярмарках, торжках, особенно это касалось бондарной и токарной утвари, изготовление которой требовало специальных знаний и инструментов.

Гончарная посуда применялась в основном для приготовления пищи в духовой печи и подачи ее на стол, иногда для засолки, квашения овощей.

Деревянная утварь - это и посуда(чашки, кружки, ложки,), и бочки для засолки овощей, и лукошки, и кадки, и специальные емкости, а позднее сундуки для хранения одежды,

Металлическая утварь традиционного типа была, главным образом, медная, оловянная или серебряная. Наличие ее в доме было ярким свидетельством зажиточности семьи, ее бережливости, уважения к семейным традициям. Такую утварь продавали только в самые критические моменты жизни семьи.

Наполнявшая дом утварь изготавливалась, приобреталась, хранилась русскими крестьянами, естественно исходя из чисто практического ее использования.

Слово "изба" (а также его синонимы "ызба" , "истьба" , "изъба" , "истобка" , "истопка" ) употребляется в русских летописях, начиная с самых древнейших времен. Очевидна связь этого термина с глаголами "топить", "истопить". В самом деле, он всегда обозначает отапливаемое строение (в отличие, например, от клети).

Кроме того, у всех трех восточнославянских народов - белорусов, украинцев, русских - сохранялся термин "истопка" и обозначал опять-таки отапливаемое строение, будь то кладовая для зимнего хранения овощей (Белоруссия, Псковщина, Северная Украина) или жилая изба крохотных размеров (Новогородская, Вологодская области), но непременно с печью.

Типичный русский дом состоял из теплого, отапливаемого помещения и сеней. Сени , прежде всего, отделяли тепло от холода. Дверь из теплой избы открывалась не сразу на улицу, а в сени. Но еще в XIV веке слово “сени” использовалось чаще при обозначении крытой галереи верхнего этажа в богатых теремах. И лишь позже так стала именоваться прихожая. В хозяйстве сени использовались как подсобные помещения. Летом в сенях было удобно спать “на прохладе”. А в больших сенях устраивались девичьи посиделки и зимние встречи молодежи.

Сени в доме Есениных в

с. Константиново Рязанской губернии (дом-музей Сергея Есенина)

В саму избу вела низкая одностворчатая дверь , вытесанная из двух-трех широких пластин твердого дерева (преимущественно дуба). Вставлялась дверь в дверную колоду, составленную из двух толстых тесанных дубовых плах (косяков), вершняка (верхнего бревна) и высокого порога.

Порог в быту осознавался не только как препятствие для проникновения в избу холодного воздуха, но и как граница между мирами. И как со всякой границей, с порогом связано множество примет. При входе в чужой дом полагалось остановиться у порога и прочесть краткую молитву — укрепиться для перехода на чужую территорию. Отправляясь в дальнюю дорогу, следовало немного молча посидеть на лавке у порога — проститься с домом. Повсеместен запрет здороваться и прощаться, разговаривать друг с другом через порог.

Избяная дверь отворялась всегда в сени. Это увеличивало пространство теплой избы. Сама же форма двери приближалась к квадрату (140-150 см Х 100-120 см). Двери в селах не запирали. Более того, деревенский этикет дозволял любому входить без стука в избу, но с обязательным стуком в боковое окно или с позвякиванием щеколдой на крыльце.

Основное пространство избы занимала печь . В иных избах с русской печью создается впечатление, что сама изба строилась вокруг печи. В большинстве изб печь располагали сразу справа у входа устьем к передней стене, к свету (окнам). Избы с печью слева от входа русские крестьянки пренебрежительно звали “непряхами” . Прясть обычно садились на “долгую” или “бабью лавку”, тянущуюся по противоположной длинной стене дома. И если бабья лавка находилась справа (при левом расположении печи), то прясть приходилось спиной к передней стене дома, то есть спиной к свету.

Русская духовая печь постепенно сформировалась из открытого очага, известного у древних славян и угро-финнов. Появившись очень рано (уже в IX веке повсюду распространены и глинобитные печи и печи каменные), русская печь сохраняла свою неизменную форму более тысячелетия. Её использовали для отопления, приготовления пищи людям и животным, для вентиляции помещения. На печи спали, хранили вещи, сушили зерно, лук, чеснок. Зимой под опечком держали птицу и молодых животных. В печах парились. Причем считалось, что пар и воздух печи более здоров и целебен, чем воздух бани.

Печь в доме крестьянина Щепина (музей-заповедник Кижи)

Несмотря на ряд усовершенствований, русская печь до середины XIX века топилась “по черному”, то есть не имела дымохода. А в некоторых областях курные печи сохранялись и до начала XX века. Дым из печки в таких избах выходит прямо в комнату и, расстилаясь по потолку, вытягивается в волоковое окно с задвижкой и уходит в деревянный дымоход — дымник.

Уже само название «курная изба» вызывает у нас привычное — и, надо сказать, поверхностное, неверное - представление о темной и грязной избе последнего бедняка, где дым ест глаза и повсюду сажа и копоть. Ничего подобного!

Полы, гладко отесанные бревенчатые стены, лавки, печь — все это сверкает чистотой и опрятностью, присущей избам северных крестьян, На столе белая скатерть, на стенах — вышитые полотенца, в «красном углу» иконы в начищенных до зеркального блеска окладах, И лишь несколько выше человеческого роста проходит граница, которой царит чернота закопченных верхних венцов сруба и потолка — блестящая, отливающая синевой, как вороново крыло.

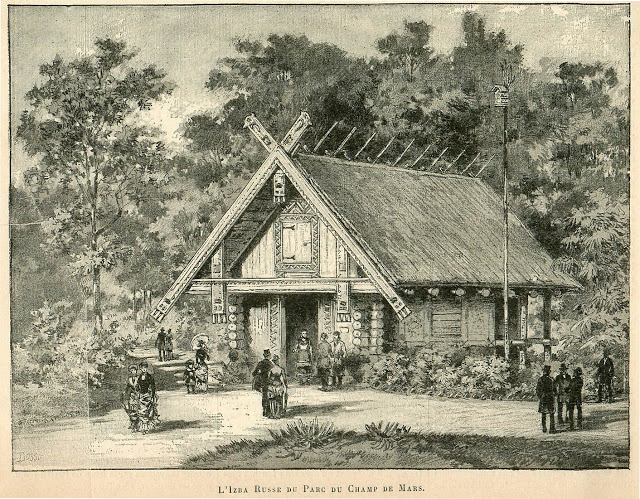

Русская крестьянская изба. На выставке в Париже на Марсовом поле, Гравюра 1867 года.

Вся система вентиляции и дымоотвода продумала здесь очень тщательно, выверена вековым житейским и строительным опытом народа. Дым, собираясь под потолком — не плоским, как в обычных избах, а в форме трапеции, — опускается до определенного и всегда постоянного уровня, лежащего в пределах одного-двух венцов. Чуть ниже этой границы вдоль стен тянутся широкие полки — «воронцы» — которые очень четко и, можно сказать, архитектурно отделяют чистый интерьер избы от ее черного верха.

Местоположение печи в избе строго регламентировалось. На большей территории Европейской России и в Сибири печь располагалась около входа, справа или слева от дверей. Устье печи в зависимости от местности могло быть повернуто к передней фасадной стене дома или к боковой.

С печью связано много представлений, поверий, обрядов, магических приемов. В традиционном сознании печь была неотъемлемой частью жилища; если в доме не было печи, он считался нежилым. Печь была вторым по значению "центром святости" в доме - после красного, Божьего угла, - а может быть, даже и первым.

Часть избы от устья до противоположной стены, пространство, в котором выполнялась вся женская работа, связанная с приготовлением пищи, называлась печным углом . Здесь, около окна, против устья печи, в каждом доме стояли ручные жернова, поэтому угол называют еще жерновым . В печном углу находилась судная лавка или прилавок с полками внутри, использовавшаяся в качестве кухонного стола. На стенах располагались наблюдники - полки для столовой посуды, шкафчики. Выше, на уровне полавочников, размещался печной брус, на который ставилась кухонная посуда и укладывались разнообразные хозяйственные принадлежности.

Печной угол ( экспозиция выставки "Русский северный дом",

г. Северодвинск, Архангельская обл.)

Печной угол считался грязным местом, в отличие от остального чистого пространства избы. Поэтому крестьяне всегда стремились отделить его от остального помещения занавесом из пестрого ситца, цветной домотканины или деревянной переборкой. Закрытый дощатой перегородкой печной угол образовывал маленькую комнатку, имевшую название "чулан" или "прилуб".

Он являлся исключительно женским пространством в избе: здесь женщины готовили пищу, отдыхали после работы. Во время праздников, когда в дом приезжало много гостей, у печи ставился второй стол для женщин, где они пировали отдельно от мужчин, сидевших за столом в красном углу. Мужчины даже своей семьи не могли зайти без особой надобности в женскую половину. Появление же там постороннего мужчины считалось вообще недопустимым.

Красный угол , как и печь, являлся важным ориентиром внутреннего пространства избы. На большей территории Европейской России, на Урале, в Сибири красный угол представлял собой пространство между боковой и фасадной стеной в глубине избы, ограниченное углом, что расположен по диагонали от печи.

Красный угол (архитектурно-этнографический музей Тальцы,

Иркутская область)

Основным украшением красного угла является божница с иконами и лампадкой, поэтому его называют еще "святым" . Как правило, повсеместно в России в красном углу кроме божницы находится стол . Все значимые события семейной жизни отмечались в красном углу. Здесь за столом проходили как будничные трапезы, так и праздничные застолья, происходило действие многих календарных обрядов. Во время уборки урожая первый и последний колоски устанавливали в красном углу. Сохранение первых и последних колосьев урожая, наделенных, по народным преданиям, магической силой, сулило благополучие семье, дому, всему хозяйству. В красном углу совершались ежедневные моления, с которых начиналось любое важное дело. Он является самым почетным местом в доме. Согласно традиционному этикету, человек, пришедший в избу, мог пройти туда только по особому приглашению хозяев. Красный угол старались держать в чистоте и нарядно украшали. Само название "красный" означает "красивый", "хороший", "светлый". Его убирали вышитыми полотенцами, лубочными картинками, открытками. На полки возле красного угла ставили самую красивую домашнюю утварь, хранили наиболее ценные бумаги, предметы. Повсеместно у русских был распространен обычай при закладке дома класть деньги под нижний венец во все углы, причем под красный угол клали более крупную монету.

"Военный совет в Филях", Кившенко А., 1880 г. (на картине изображён красный угол избы крестьянина Фролова д. Фили Московской области, где за столом проходит военный совет при участии М. Кутузова и генералов русской армии)

Некоторые авторы связывают религиозное осмысление красного угла исключительно с христианством. По их мнению, единственным священным центром дома в языческие времена была печь. Божий угол и печь даже трактуются ими как христианский и языческий центры.

Нижней границей жилого пространства избы был пол . На юге и западе Руси полы чаще устраивали земляные. Такой пол приподнимали на 20-30 см над уровнем земли, тщательно утрамбовывали и покрывали толстым слоем глины, перемешанной с мелко нарезанной соломой. Такие полы известны уже с IX века. Деревянные полы также древни, но встречаются на севере и востоке Руси, где климат суровее и почва более влажная.

Для половиц использовали сосну, ель, лиственницу. Половицы всегда укладывались вдоль избы, от входа к передней стене. Их стелили на толстые бревна, врубленные в нижние венцы сруба — переводины. На Севере пол часто устраивали двойным: под верхним “чистым” полом находился нижний — “черный”. Полы в деревнях не красили, сохраняя естественный цвет дерева. Лишь в XX веке появляются крашенные полы. Зато мыли пол каждую субботу и перед праздниками, застилая его потом половиками.

Верхней же границей избы служил потолок . Основу потолка составляла матица — толстый четырехгранный брус, на который укладывались потолочины. К матице подвешивались различные предметы. Сюда прибивался крюк или кольцо для подвешивания колыбели. За матицу не принято было заходить незнакомым людям. С матицей связывались представления об отчем доме, счастье, удаче. Не случайно, отправляясь в дорогу, нужно было подержаться за матицу.

Потолочины на матицу всегда укладывались параллельно половицам. Сверху на потолок набрасывали опилки, опавшие листья. Нельзя было только на потолок сыпать землю — такой дом ассоциировался с гробом. Появился потолок в городских домах уже в XIII-XV веках, а в деревенских — в конце XVII - начале XVIII века. Но и до середины XIX века, при топке “по черному” во многих местах предпочитали потолка не устраивать.

Важным было освещение избы . Днем изба освещалась с помощью окон . В избе, состоящей из одного жилого помещения и сеней, традиционно прорубалось четыре окна: три на фасаде и одно на боковой стороне. Высота окон равнялась диаметру четырех-пяти венцов сруба. Окна вырубались плотниками уже в поставленном срубе. В проем вставлялась деревянная коробка, к которой крепилась тонкая рама — оконница.

Окна в крестьянских избах не открывались. Помещение проветривалось через печную трубу или дверь. Лишь изредка небольшая част рамы могла подниматься вверх или сдвигаться в сторону. Створчатые рамы, отворявшиеся наружу, появились в крестьянских избах лишь в самом начале XX века. Но и в 40-50 годах XX века многие избы строились с неоткрывающимися окнами. Зимних, вторых рам тоже не делали. А в холода окна просто заваливали снаружи до верху соломой, или покрывали соломенными матами. Зато большие окна избы всегда имели ставни. В старину их делали одностворчатыми.

Окно, как и всякий другой проем в доме (дверь, труба) считалось очень опасным местом. Через окна в избу должен проникать лишь свет с улицы. Все остальное опасно для человека. Потому, если птица влетит в окно — к покойнику, ночной стук в окно — возвращение в дом покойника, недавно отвезенного на кладбище. Вообще, окно повсеместно воспринималось как место, где осуществляется связь с миром мертвых.

Однако окна, при их “слепоте”, давали мало света. И потому даже в самый солнечный день приходилось освещать избу искусственно. Самым древним устройством для освещения считается камелек — небольшое углубление, ниша в самом углу печи (10 Х 10 Х 15 см). В верхней части ниши делали отверстие, соединенное с печным дымоходом. В камелек клали горящую лучину или смолье (мелкие смолистые щепки, поленца). Хорошо просушенные лучина и смолье давали яркий и ровный свет. При свете камелька можно было вышивать, вязать и даже читать, сидя за столом в красном углу. Присматривать за камельком ставили малыша, который менял лучину и добавлял смолье. И лишь значительно позже, на рубеже XIX-XX веков, камельком стали называть маленькую кирпичную печку, пристроенную к основной и соединенную с ее дымоходом. На такой печурке (камельке) готовили пищу в жаркое время года или ее дополнительно топили в холода.

Лучина, закреплённая в светцах

Чуть позже камелька появилось освещение лучиной , вставленной в светцы . Лучиной называли тонкую щепку из березы, сосны, осины, дуба, ясеня, клена. Для получения тонкой (менее 1 см) длинной (до 70 см) щепы полено распаривали в печи над чугуном с кипящей водой и надкалывали с одного конца топором. Надколотое полено затем раздирали на лучины руками. Вставляли лучины в светцы. Простейшим светцом был стержень из кованого железа с развилкой на одном конце и острием на другом. Этим острием светец втыкали в щель между бревнами избы. В развилку вставляли лучину. А для падающих угольков под светец подставляли корыто или другой сосуд с водой. Такие древние светцы, относящиеся к X веку, были найдены при раскопках в Старой Ладоге. Позже появились светцы, в которых горело несколько лучин одновременно. Они оставались в крестьянском быту вплоть до начала XX века.

По большим праздникам для полноты света в избе зажигали дорогие и редкие свечи. Со свечами в темноте ходили в сени, спускались в подпол. Зимой со свечами молотили на гумне. Свечи были сальными и восковыми. При этом восковые свечи использовали в основном в обрядах. Сальными же свечами, появившимися лишь в XVII веке, пользовались в быту.

Сравнительно небольшое пространство избы, около 20-25 кв.м, было организовано таким образом, что в нем с большим или меньшим удобством располагалась довольно большая семья в семь-восемь человек. Это достигалось благодаря тому, что каждый член семьи знал свое место в общем пространстве. Мужчины обычно работали, отдыхали днем на мужской половине избы, включавшей в себя передний угол с иконами и лавку около входа. Женщины и дети находились днем на женской половине возле печи.

Каждый член семьи знал свое место и за столом. Хозяин дома во время семейной трапезы сидел под образами. Его старший сын располагался по правую руку от отца, второй сын - по левую, третий - рядом со старшим братом. Детей, не достигших брачного возраста, сажали на лавку, идущую от переднего угла по фасаду. Женщины ели, сидя на приставных скамейках или табуретках. Нарушать раз заведенный порядок в доме не полагалось без крайней необходимости. Человек, их нарушившего, могли строго наказать.

В будние дни изба выглядела довольно скромно. В ней не было ничего лишнего: стол стоял без скатерти, стены без украшений. В печном углу и на полках была расставлена будничная утварь. В праздничный день изба преображалась: стол выдвигался на середину, накрывался скатертью, на полки выставлялась праздничная утварь, хранившаяся до этого в клетях.

Под окнами избы делались лавки , которые не принадлежали к мебели, но составляли часть пристройки здания и были прикреплены к стенам неподвижно: доску врубали одним концом в стену избы, а на другом делали подпорки: ножки, бабки, подлавники. В старинных избах лавки украшались "опушкой" - доской, прибитой к краю лавки, свисавшей с нее подобно оборке. Такие лавки назывались "опушенными" или "с навесом", "с подзором". В традиционном русском жилище лавки шли вдоль стен вкруговую, начиная от входа, и служили для сидения, спанья, хранения различных хозяйственных мелочей. Каждая лавка в избе имела свое название, связанное либо с ориентирами внутреннего пространства, либо со сложившимися в традиционной культуре представлениями о приуроченности деятельности мужчины или женщины к определенному месту в доме (мужская, женская лавки). Под лавками хранили различные предметы, которые в случае необходимости легко было достать - топоры, инструменты, обувь и проч. В традиционной обрядности и в сфере традиционных норм поведения лавка выступает как место, на которое позволено сесть не каждому. Так входя в дом, особенно чужим людям, было принято стоять у порога до тех пор, пока хозяева не пригласят пройти и сесть.

Типы северных построек: Крестьянская изба в селе Лысцеве, на Архангельском тракте, Кадниковского уезда. Журнал Нива №7 1883 год.

Блазиуз, который критически и с нелюбовью относился к России, в своей книге "Путешествие по европейской части России в 1840-1841 г.г." издания 1844 года ("Reise im Europäischen Russland in den Jahren 1840 und 1841",von BLASIUS, Johann Heinrich.) изобразил дом русского крестьянина так:

Отрывок из главы "Путешествие из Вологды в Ярославль", Стр. 287:

......"Уже при въезде на ярославскую землю дома и деревни принимают другой характер, выглядят ещё более благосостоятельней, чем близлежащие вологодские деревни. Дома построены гораздо лучше, чем те, которые мы видели до сих пор, имеют широкий, дугообразно перекрытый сводом вход с двумя колоннами по обе стороны, большие окна со ставнями, отделанные в лучшем вкусе, и просторные комнаты с балконом с торцевой стороны"...

Фелицын Ростислав (1830-1904). На крыльце избы. 1855 год.

Вконтакте

Изба - деревянный срубный (бревенчатый) жилой дом в сельской лесистой местности России

В степных, богатых глиной областях вместо изб строили мазанки (хаты).

История

Первоначально (до XIII века) изба представляла собой бревенчатое строение, частично (до трети) уходящее в землю. То есть выкапывалось углубление и над ним достраивалась в 3-4 ряда толстых бревен сама изба, которая таким образом представляла собой полуземлянку.

Двери изначально не было, ее заменяло небольшое входное отверстие, примерно 0,9×1 метр, прикрываемое парой бревенчатых половинок связанных вместе и пологом.

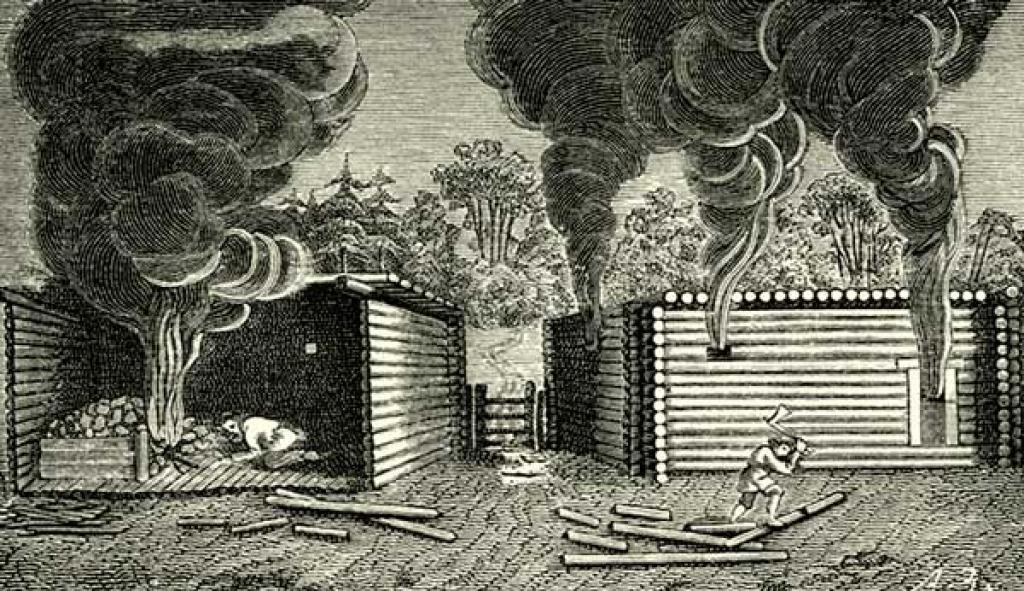

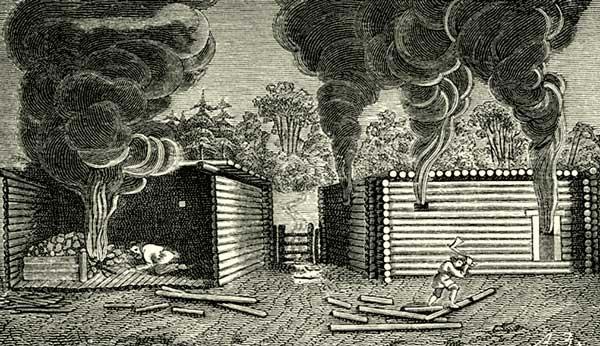

В глубине избы располагался сложенный из камней очаг. Отверстия для выхода дыма не было, в целях экономии тепла дым сохранялся в помещении, а излишек выходил через входное отверстие. Полов как таковых не было, земляной пол просто поливался водой и подметался, становясь гладким и твердым.

Alex Zelenko , CC BY-SA 3.0Глава семьи спал на почётном месте у очага, женщина и дети - справа от входа. Непосредственно при входе размещалась домашняя скотина, например опоросившаяся свинья с маленькими поросятами.

Такая структура сохранялась длительное время. С веками изба совершенствовалась, получая сначала оконца в виде отверстий в боковой стене для выхода дыма, затем печь, потом отверстия на крыше для выхода дыма.

Печь

До XIII в. избы не имели печей, имелся лишь очаг, дым выходил через входной лаз или появившиеся к этому времени специальные отверстия в стене.

В золотордынский период и вплоть до XV в., печи не были распространены, этим и объясняется появление самого слова «очаг», слово очаг является тюркским словом, судя по всему было привнесено кочевниками и так стали называть специальное место в избе где разжигался огонь.

К XV в. в избах стали получать распространение примитивные печи,которые также топились по черному.

Фото С. Прокудина-Горского , Public Domain

Фото С. Прокудина-Горского , Public Domain

В период до XVII в. печи не имели ни труб, ни иных приспособлений для отводы дыма, затем стали появляться устройства для вывода дыма сверху, не через двери. Но это еще не было печной трубой в современном понимании. Просто в верхней части, в потолке делалось отверстие, откуда горизонтально вел деревянный короб, называемый боров. Этот боров далее выводил дым наверх.

В период с XVII по XIX век, у зажиточных людей и в городах, стали получать распространение печи с трубами. Однако избы многих крестьян вплоть до конца XIX века топились по чёрному.

Курными избами назывались избы, топившиеся по «черному», то есть, не имевшие печной трубы. Использовалась печь без дымохода, называвшаяся курной печью или черной.

Дым выходил наружу через двери и во время топки висел под потолком толстым слоем, отчего верхние части бревен в избе покрывались копотью.

Чтобы копоть и сажа не падала на пол и людей, для оседания сажи служили полавочники - полки, располагавшиеся по периметру внутренних стен избы, они отделяли закопченный верх от чистого низа. В более поздние времена, к XIII-му веку появилось небольшое отверстие в стене, а затем и в потолке избы - дымоволок.

Курные избы, несмотря на все свои недостатки, просуществовали в российских деревнях вплоть до XIX в., встречались они даже и в начале XX в., по крайней мере можно встретить фотографии (именно фотографии, а не рисунки) курных изб.

Полы в курных избах были земляные, то есть земля поливалась водой и утрамбовывалась, со временем становясь очень твердой. Это было связано с тем, что технология изготовления досок была очень сложной для того времени, следствием чего доски были очень дорогими.

неизвестен , Public Domain

неизвестен , Public Domain

Для дверей же использовались доски, полученные путем раскола на две части бревна и их обтесывания.

Одновременно с существованием курных изб постепенно получали распространение устройства для вывода дыма, сначала это были деревянные дымоходы на потолке, так называемые «боровы».

Окон курная изба, как правило, не имела, были оконца - небольшие отверстия для освещения и выхода дыма, некоторые оконца затягивались бычьим пузырем (желудок), при необходимости они закрывались (заволакивались) деревяшкой, это были так называемые «волоковые оконца». В ночное время изба освещалась лучиной, впрочем, люди в те времена старались лечь с наступлением темноты. Белые же избы получили распространение лишь в XVIII в., а массово они стали строиться лишь в XIX-ом.

Белая изба

С XV в. получают распространение печи с трубами. Но, в основном, у князей, бояр, купцов и т. д. и только в городах. Что касается деревень, то курные избы, отапливаемые по-чёрному, стояли и в XIX в. Некоторые такие избы сохранились и по сию пору.

Лишь в XVIII в. и только в Санкт-Петербурге царь Пётр I запретил строить дома с отоплением по-чёрному. В других же населенных пунктах они продолжали строиться до XIX в.

Именно «белая» шестистенная изба является «классической» русской избой, венцом её развития. Отличительной особенностью северной (территории севернее Москвы) русской избы является то, что в ней под одной крышей сосредотачивалось всё крестьянское хозяйство.

Кузнецов , Public Domain

Кузнецов , Public Domain

Круглогодичное жилое помещение с русской печью занимало от одной трети до половины площади избы и было приподнято над уровнем земли на 1-1,5 метра.

Помещение, находящееся под полом жилого помещения называлось подпольем. Попасть в подполье можно было только из жилого помещения вынув деревянный люк в полу (открывалось отверстие размером приблизительно 1×1 метр). Подполье освещалось несколькими маленькими окошками, имело земляной пол и использовалось для хранения запасов картофеля (иногда других овощей).

Другая половина избы имела два этажа. Нижний этаж имел земляной пол и ворота для прогона скота. Дальняя от ворот половина нижнего этажа была разделена на несколько изолированных помещений с маленькими окошками (для коровы с телёнком и овец). В конце узкого коридора были насесты для ночёвки кур.

Верхний этаж делился на горницу и сеновал (над помещениями для скота и птицы), где кроме запасов сена складировались поленницы с дровами на зиму. На сеновале находился туалет (возле одной из стен дыра в полу, человеческие испражнения падали вниз между стеной и насестами для кур). Для загрузки осенью сена имелась дверь наружу (высота от земли около 2,5 - 3 метров).

Кузнецов , Public Domain

Кузнецов , Public Domain

Все помещения избы соединял небольшой коридор, который имел один уровень с жилым помещением, поэтому к двери горницы вела небольшая лестница вверх. За дверью, ведущей на сеновал, имелись две лестницы: одна вела вверх на сеновал, другая - вниз к животным.

Возле входа к избе обычно пристраивали (использовали брусы и доски) небольшое помещение с большими окнами, которое называли сенями. Таким образом, чтобы попасть в избу нужно было подняться на крыльцо и войти в сени, там подняться по ступеням и войти в коридор, а уже из него в жилое помещение.

Иногда к тыльной стене избы пристраивалось помещение наподобие сарая (обычно для хранения сена). Его называли приделом. Такое устройство сельского жилища позволяет в суровые русские зимы вести домашнее хозяйство, не выходя лишний раз на мороз.

Фотогалерея

Полезная информация

Изба́

англ. Izba

Полы

Полы в крестьянской избе были земляные, то есть земля просто утаптывалась.

Лишь к XV в. стали появляться деревянные полы, и то лишь в городах и у богатых людей. Что касается деревень, то они считались роскошью и в XIX в.

Полы изготавливали из колотых пополам брёвен, в богатых домах - из досок. Полы настилались вдоль избы от входа.

В то же время в Сибири, территории богатой лесами, полы повсеместно имели распространение уже в XVII в. Где их устраивали с целью сохранения тепла. Более того было принято мостить деревянными кирпичами двор.

Окна

Как уже было сказано, окон как таковых изба не имела. Обычные окна, похожие на современные, стали появляться у богатых людей лишь к XV в.

Это так называемые Красные окна или косячные окна. Знакомые нам избы с полами, с окнами и печными трубами стали получать распространение лишь в XVIII в. и стали массовыми лишь в XIX в.

Отверстия в доме-окошки закрывали слюдой или бычьим пузырем, в зависимости от времени года.

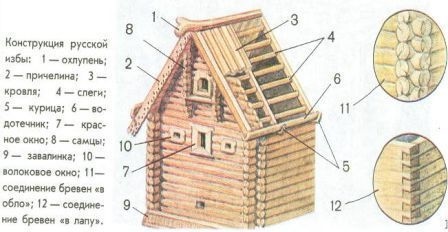

Кровля

Кровля у белых изб двускатная из тёса или дранки. Двускатные кровли самцовые с фронтонами из брёвен-самцов.

На вершину кровли укладывали охлупень.

Кровлю связывал продольный брус - князь (князёк) или конь (конёк). К этому брусу крепились стволы деревьев с закрючинами - курицы. На крючья курицы укладывали свесы, водостоки.

Позднее появились стропильные кровли трёх- и четырёхскатные.

Фундамент

Изба устанавливалась прямо на грунт или на столбы. Под углы подводились дубовые колоды, большие камни или пни, на которых и стоял сруб.

Летом под избой гулял ветер, просушивая снизу доски так называемого «черного» пола.

К зиме дом обсыпали землей или устраивали из дёрна завалинку. Весной завалинка или обваловка в некоторых местах раскапывалась для создания вентиляции.

Внутренняя отделка

Потолок из колотых пополам брёвен или брусьев. Брусья потолка укладывали на массивную балку - матицу. Потолок обмазывали глиной. Поверх потолка для утепления насыпали просеянную землю. В матицу вкручивали кольцо для очепа. К очепу подвешивали колыбель.

Внутренние стены белили, обшивались тёсом, или липовыми досками. Вдоль стен стояли лавки и сундуки. Спали на лавках, или на полу. Ещё в XIX веке в небогатых домах кровать играла декоративную роль - хозяева продолжали спать на полу.

На стенах устраивали полки. Над входом между стеной и печью устраивали полати.

Кроме красного угла в избе был «бабий угол» (или «кут») - напротив печного чела. Мужской угол, или «коник» - у входа. Закут - за печью.

Типы изб

Четырехстенная изба

Простейшее четырехстенное жилище. Часто временная постройка.

Изба-пятистенка

Изба-пятистенка или пятистенок - жилая деревянная прямоугольная в плане постройка, разделенная внутренней поперечной стеной на две неравные части: избу (горницу) и сени (как правило, нежилую комнату)

Изба-шестистенка

Изба-шестистенка (шестистенок) - дом с двумя поперечными стенами.

Красный угол

В русской избе, обычно ориентированной по сторонам горизонта, красный угол устраивался в дальнем углу избы, с восточной стороны, в пространстве между боковой и фасадной стенами, по диагонали от печи.

Это всегда была самая освещённая часть дома: обе стены, образующие угол, имели окна. Иконы помещались в «красный» или «передний» угол комнаты с таким расчётом, чтобы икона была первым, на что обращал внимание человек, входящий в комнату.

Стол

В переднем углу устанавливался стол, который назывался большим. К большому столу вдоль стены приставляли ещё один стол, который назывался прямым.

Лавки

Вдоль стен избы стояли лавки. Лавка, расположенная в красном углу, называлась большая лавка. В красном углу, на большой лавке за столом сидел хозяин дома. Место хозяина дома называлось большим местом. Остальные члены семьи садились за стол в порядке старшинства. Если все не умещались за большой и прямой стол, к прямому столу под углом приставляли кривой стол.

Места гостей

Большое место считалось почётным, и предлагалось важным гостям. Гость должен был ритуально отказываться от места. Священнослужители садились на большое место, не отказываясь. Последнее место за кривым столом называлось полатный брус, так как располагалось под потолочным брусом, на который укладывали полати. В былинах богатыри на княжеских пирах садились обычно на полатный брус, а затем уже пересаживались на более почётные места, исходя из своих подвигов.

Изба в национальной культуре

Изба является важной частью русской национальной культуры и фольклора, упоминается в пословицах и поговорках («Не красна изба углами, красна пирогами»), в русских народных сказках («Избушка на курьих ножках»).

С самых первых времен существования человечества, когда первобытный человек построил первое в своей жизни укрытие от непогоды, а затем придумал накрыть яму, где спал, ветками и соорудил шалаш, защищающий от дождя и снега, людей уже постоянно одолевало стремление к уюту.

Появление первого жилища

Люди учились защищать себя от ненастья любым способом, и, научившись этому, они не остановились только на обеспечении безопасности, постепенно окружая себя разными удобствами. В ледниковый период они подыскивали пещеру потеплее, полуоседлые охотники палеолита строили прочные жилища на деревьях, учась у птиц, наподобие птичьих гнезд. Многообразие жилищ поражает.

Разновидности временных жилищ

Вот только некоторые из них. Юрта - легкое жилище у монгола, которое перевозилось за стадами от одного пастбища к другому. Круглой формы, 6 метров в диаметре, юрта делилась на 12 частей, каждой из которой был присвоен знак восточного зодиака. В каждой юрте имели место солнечные часы, с помощью них кочевники узнавали время по лучу солнца, проникающему через дыру в крыше.

А в Гренландии и на Аляске и в наше время еще пользуются снежным домом - иглу. Дом простой в постройке, отлично защищает от арктической стужи. Из плотного пласта снега вырубают большие плиты и складывают друг на друга в куполообразную форму. В снегу вырывают узкий длинный туннель - вход в жилище. Внутри зажигают лампу-жирник и, когда стены увлажнятся от тепла, запускают морозный воздух, таким образом, обледенив стены и сделав их прочными. Внутри люди спят на лежанках из снега с несколькими слоями шкур, готовят пищу и едят, используя для освещения и обогрева лампы-жирники.

Особое передвижное жилье - яранга у кочевых народов севера. Остовом яранги являлись жерди, крышей служили наклонные жерди. Вся постройка накрывалась оленьими шкурами, пол также застилался шкурами.

Изба как постоянное место жительства

С переходом на оседлый способ жизни, люди стали строить постоянные обители - избы. Что такое изба? В этом нужно разобраться. В летописях с 10 века описывается древнерусское жилище - истопка, истпка, истба, изба. Лексическое значение - русский срубленный дом.

Раньше изба была главным жилищем русских сел и городов, но с 17-18 веков ее заменил сельский дом. Сооружалась она из бревен, скрепленных в венец, кровлю мастерили из дерева или соломы. Особыми украшениями были резной конёк и крыльцо; фасад украшали причелины, полотенца, резные наличники. Многие избы красовались росписями. Вид изб разнообразен: с четырьма стенами, пятистенные, с тремя, пятью, и более окнами, с деревянными или земляными полами. Но все приближенные к квадратной форме - так проще обогреть помещение. К теплой избе прилегают хозяйственные помещения, в которые попадают, не выходя на улицу, что очень актуально в плохую погоду. Долгое время планировка избы держалась постоянной: холодные стены, от них в одну сторону располагалось жилое помещение - отапливаемый сруб, по другую сторону - место для хозяйственной утвари и ночлега в летний период.

Раньше изба была главным жилищем русских сел и городов, но с 17-18 веков ее заменил сельский дом. Сооружалась она из бревен, скрепленных в венец, кровлю мастерили из дерева или соломы. Особыми украшениями были резной конёк и крыльцо; фасад украшали причелины, полотенца, резные наличники. Многие избы красовались росписями. Вид изб разнообразен: с четырьма стенами, пятистенные, с тремя, пятью, и более окнами, с деревянными или земляными полами. Но все приближенные к квадратной форме - так проще обогреть помещение. К теплой избе прилегают хозяйственные помещения, в которые попадают, не выходя на улицу, что очень актуально в плохую погоду. Долгое время планировка избы держалась постоянной: холодные стены, от них в одну сторону располагалось жилое помещение - отапливаемый сруб, по другую сторону - место для хозяйственной утвари и ночлега в летний период.

Черная и белая изба

Трудно представить себе избу без дымохода над крышей, а в былые времена его просто не было, дым уходил через дверной проем или особое окошко над ним. Называли такую избу - курная или черная. Окнами служили удлиненные маленькие проемы (высотой как толщина бревна), при надобности прикрываемые дощечкой. Подробный обзор внутренней обстановки жилища поможет уяснить, что такое изба. Главной в избе, конечно же, была печь.

На севере и центре России печь находилась у задней стены, возле нее располагалось место для ночлега - лавка. От печи наверху до стены место занимали полати. В каждой избе имелось самое светлое почетное место - священный где находился иконостас, Евангелие, святая вода. Угол всегда держали в чистоте, здесь совершалось большинство обрядов, связанных с рождением, свадьбой, похоронами.

На севере и центре России печь находилась у задней стены, возле нее располагалось место для ночлега - лавка. От печи наверху до стены место занимали полати. В каждой избе имелось самое светлое почетное место - священный где находился иконостас, Евангелие, святая вода. Угол всегда держали в чистоте, здесь совершалось большинство обрядов, связанных с рождением, свадьбой, похоронами.

Вдоль остальных стен избы находились длинные лавки, в углу напротив находился стол. Казалось бы, в черной избе все время должно быть темно и грязно от копоти и дыма. Но курные избы крестьян удивляли своей чистотой: белая скатерть на столе, вышитые рушники на стенах, в красном углу - сверкающие оклады икон. В этом и заключается поразительная хитрость изб. По законам постройки и физики, немного выше роста человека находится предел, за которым верхние бревна сруба и потолка покрыты копотью. Дым, поднимаясь ввысь, никогда не опускается ниже этой границы.

Вдоль остальных стен избы находились длинные лавки, в углу напротив находился стол. Казалось бы, в черной избе все время должно быть темно и грязно от копоти и дыма. Но курные избы крестьян удивляли своей чистотой: белая скатерть на столе, вышитые рушники на стенах, в красном углу - сверкающие оклады икон. В этом и заключается поразительная хитрость изб. По законам постройки и физики, немного выше роста человека находится предел, за которым верхние бревна сруба и потолка покрыты копотью. Дым, поднимаясь ввысь, никогда не опускается ниже этой границы.

Что такое изба белая? В отличие от курной избы, белая имеет дымоход. Над шестком из кирпича ставится патрубок, он собирает дым, выходящий из печи. Далее дым попадает в горизонтальный лежак из обожженного кирпича на чердаке, и через трубу выводится наружу. В отличие от курной избы, в белой избе имелись рамы на окнах, которые закрывались пузырем или слюдой, а с 18-19 веков вставляли стекла и снаружи запирали ставнями.

Значение слова «изба»

Термин "изба" ("ызба", "изъба", "истьба", "истобка", "истопка") используется в русских летописях с самой давней старины. Определяется отношение его к глаголам "топить", "истопить". Изба обозначает отапливаемое жилище. Между прочим, у всех славянских народов существует слово "истопка" и означает оно - строение, которое отапливается, обязательно с печью. Первые жилые сооружения наших предков, до того как появились печи, избами не назывались. Название пришло именно тогда, когда эти жилища стали отапливать. Тогда их стали называть «истопка», или «истьба». А из истьбы постепенно стало и избой.

Что такое изба, поможет разобраться анализ самого слова. Буквально слово "изба" разбирается на две составляющие: снаружи (из) защищающая (ба). Этимологи поддерживают версию, что слово «истьба» со временем превратилось в «изба». Значение слова по слогам: отдельная (ис), твердо укрепленная (ть), защищающая (ба). Поэтому термины «истьба» и «изба» имеют один смысл. Значение слова изба в толковом словаре Ефремовой: «Изба - бревенчатый крестьянский дом в деревне или внутреннее помещение такого дома».

Поверья при постройке избы

Строительство жилища для хозяина было особым, почти магическим событием. Важна ли была изба? Символическое и мифологическое ее значение играло основную роль в жизни и укладе крестьян. При этом для них было важным заданием не только установить крышу над головой для себя и своего семейства, но и так создать жилое помещение, чтобы оно наполнилось теплом, покоем и любовью.

Такое жилище возможно соорудить только по заветам предков, отклонения от правил отцов были недопустимы. Особый смысл имел выбор местности для новой избы: место должно быть сухим, высоким, светлым - и самая его магическая ценность: оно должно быть счастливым. Счастливым считалось обжитое место, где жизнь людей проходила успешно и благополучно. Неблагоприятными для избы считались места захоронения людей, на месте дороги или там, где была раньше баня.

Материал для построения избы

Скрупулезные правила относились и к материалу для сруба. Русские отдавали предпочтение сооружать избы из сосны, лиственницы, ели. Эти деревья имели длинные и ровные стволы, которые плотно складывались в сруб, отлично сохраняли тепло дома, и долго не портились. Но выбор деревьев ограничивался большим количеством запретов, нарушать которые строго воспрещалось, чтобы не получился дом, носящий беду. Так, для избы воспрещено было рубить «священные» деревья - они приносят в дом смерть. Табу было на вырубку старых деревьев. Запрещалось брать для строения избы сухие деревья, они считались мертвыми. Большое несчастье произойдет, если в срубе окажется «буйное» дерево, которое росло на перекрестке дорог. Считалось, такое дерево может развалить сруб и придавить хозяев дома. Строительству избы сопутствовало большое количество обрядов. Под первые нижние бревна, окна, углы ставили деньги, шерсть, зерно - символы достатка и благополучия. По завершении работы всех строителей щедро угощали.

Почему нельзя выносить сор из избы

«Выносить сор из избы» - значение фразеологизма восходит к поверью о том, что по вынесенному мусору можно навести порчу на хозяина дома или на членов его семьи, родственников. Во избежание этого сложился ритуал - нельзя выносить сор за пределы избы, а следует сжигать его в печи. По древним поверьям, в мусор могли попасть волосы и различные предметы, с помощью которых наводилась порча злыми людьми. Со временем популярное словосочетание «выносить сор из избы» значение приобрело переносное, как запрет на распространение семейной информации о ссорах и конфликтах. Тем не менее, суть этого выражения и в наше время осталась актуальной, ведь вынесенная из дома негативная информация, попав к злоумышленникам, может иногда принести больше вреда, чем волос в руках колдуна.

Конечно, современные деревянные избы сильно отличаются от тех, которые сооружали несколько веков назад, это скорее коттеджи для отдыха и статуса. Расписные и резные они представляют сейчас почти произведения искусства.

Это правильно, ведь люди всегда стремились к уюту, красоте и комфорту, главное не забывать при этом своих истоков и историю, ведь без прошлого, как говорят, не бывает будущего.

Русская изба - это бревенчатый дом, в котором издревле жили славяне. Наши предки были в большинстве своем людьми домашними. И вся их жизнь проходила в стенах этих уникальных сооружений. Слово "изба" происходит от древнеславянского "истьба", что означает дом или баня. В "Повести временных лет" славянское жилище упоминается как "истобка".

История русской избы

До 10 века избы представляли собой полуземлянки. Так как бревенчатые сооружения частично уходили в землю. А от земли, как правило, достраивалось несколько рядов бревен. Этого вполне хватало. Двери и окна в таких избах отсутствовали. Вместо двери было небольшое отверстия до 1 метра. В помещении располагался очаг, который складывался из камней. Дымохода не было, поэтому весь дым уходил через входное отверстие. Полы в помещении были земляные. И со временем стали укладываться досками. Постепенно избы совершенствовались и в итоге появился тот образ избы, который знаком многим: с окнами, дверью и русской печкой.

Виды изб

Можно выдели 2 основных принципа, по которым делятся избы. По принципу топления и по количеству стен. В зависимости от топления можно выделить следующие избы:

- Курная изба

- Белая изба

Курная изба

- это изба, которая существовала на Руси издревле. Главной их особенностью было отсутствие печной трубы

. В народе существовало выражение "топить по-черному". Печи в таких домах называли "курными". Дым от них выходил через дверь. Как следствие, на потолках оседала копоть. Позже в стенах стали появляться отверстия с задвижками (волоками).

Курная изба

- это изба, которая существовала на Руси издревле. Главной их особенностью было отсутствие печной трубы

. В народе существовало выражение "топить по-черному". Печи в таких домах называли "курными". Дым от них выходил через дверь. Как следствие, на потолках оседала копоть. Позже в стенах стали появляться отверстия с задвижками (волоками).

Русская изба 15-16 веков - видоизмененный дом, принявшая облик "Белой избы" . Это избы с печной трубой, которая позволяла избегать попадание дымы в помещение. Такие дома в первую очередь начали появляться в городах у обеспеченных людей. Со временем они стали основных местом жительства. Император Петр 1 в 18 веке он запретил строить курные избы в Санкт-Петербурге. Тем не менее черные избы в России продолжали строиться до 19 века .

По количеству стен можно выделить следующие виды изб:

- Четырехстенная изба - самое простое строение из четырех стен. Такое жилище могли строиться как с сенями, так и без них.

- Изба пятистенка - в таких жилищах всё строение делилось дополнительной поперечной стеной. Одна часть была горницей, а вторая сенями. Если сени пристраивались дополнительно, то в таких случая вторая часть могла быть жилой комнатой.

- Изба шестистенка - в данном случае всё аналогично пятистенчатой избе, только вместо одной поперечной стены используется две.

- Изба крестовик - жильё, в котором основной каркас четырех стенки делился дополнительно двумя пересекающимися стенами. В таком строении получалось 4 отдельных комнаты, что позволяло жить в одном доме большой семье.

Перед строительством избы большое внимание уделялось месту, где будет воздвигаться новое жилище . Так, например, хорошо освещенное место на возвышенности считалось самым благоприятным. А неудачными местами являются места бывших захоронений людей, дороги и территории, где раньше располагалась баня.

Немаловажную роль в строительстве играл и выбор материала для строительства . Считалось, что лучшими породами для строительства являются сосна, ель или лиственница. Но мало уметь выбрать породу. Возраст деревьев также важен. С одной стороны идет отсылка на поверья, а с другой понимание свойств и особенностей каждой породы и возраста деревьев:

"Лес надо рубить бережно и со смыслом."

Так, например, нельзя использовать в строительстве сухие деревья

. Так как они являются мертвыми. Также не использовались в строительстве деревья, росшие на перекрестках дорог

. Их называли "буйными". Считалось, что они могут разрушить сруб.

Так, например, нельзя использовать в строительстве сухие деревья

. Так как они являются мертвыми. Также не использовались в строительстве деревья, росшие на перекрестках дорог

. Их называли "буйными". Считалось, что они могут разрушить сруб.

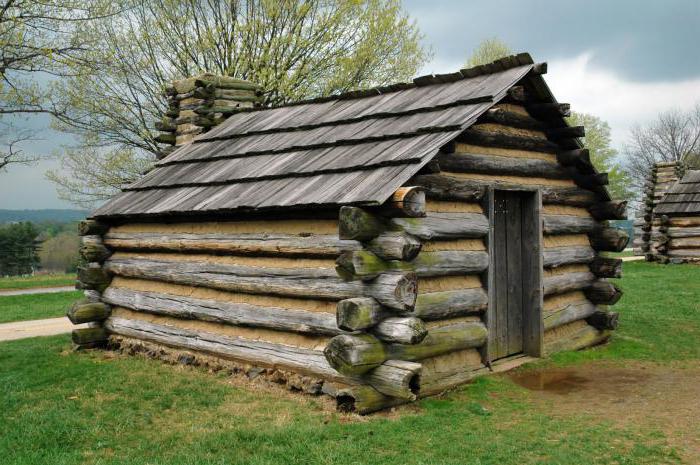

Подобрав необходимый материал, начиналось строительство дома. Сегодня основой любого сооружения является фундамент. Но изба может устанавливаться и без фундамента. Например, приехав в какую-то деревню и увидев два рядом стоящих дома, незнающий человек может подумать что стоят совершенно одинаковые избы. Но на самом деле окажется, что один установлен на фундаменте, а второй на дубовых колоннах. При строительстве избы в качестве основы можно использовать временные подкладки (1), что в дальнейшем позволит установить фундамент. Далее устанавливается сруб. Сруб - это основная конструкция здания, состоящая из уложенных бревен . Один ряд прямоугольно уложенных бревен называется венец .

"Венец делу начало."

Бревна между собой соединялись замковым соединением. На Руси использовали 2 основных способа соединения бревен :

- в обло - в виде чаши с выступающими краями

- в лапу - чистый угол без выступов

Для утепления в замковые соединения укладывается льняная пакля или мох . Их же можно уложить между бревен для обеспечения большего удержания тепла в избе.

Чем больше венцов у здания, тем выше будет изба. Первым венец сруба называется окладной (2). Для него берутся самые большие бревна. Далее идет основной венец (нижняя обвязка) (3), в который врезаются лаги (4). Лаги используются для укладки пола . Венцы от нижней обвязки до начала оконного проема принято называть подоконными (5). Далее идут оконные венцы (6). Когда же окна заканчиваются, начинают укладываться надоконные венцы, первым из которых называется замыкающий венец (7).

Следующий этап строительства - установка крыши . В первую очередь устанавливается основа крыши - верхняя обвязка. Она состоит из верхних прогонов (8) и подстропилин (9). На которые устанавливаются стропила (10), являющиеся каркасом для установки кровли. Если планом предусматривается установка веранды, то перед установкой верхних прогонов ставятся верандные столбы (11).

После установки стропил остается установить кровлю. Для этого на стропила устанавливаются слеги, к которым в дальнейшим будет крепиться кровля. Основным преимуществом подобных крыш является то, что замена отдельных элементов кровли не требует полного разбора. Кровля позволяет быстро заменить одну испорченную доску .

На вершине избы устанавливался охлупень. Также его называли конёк или князёк. Он соединял 2 стороны кровли. Его установка позволяла избежать перекоса избы , поэтому он считался одним из важнейших элементов в строительстве. Охлупень, установленный на крыше, означал скорое завершение строительства :

"Охлупень - делу венец."

Когда кровля была готова, приступали к установке причелин. Причелины - это боковые доски, удерживающие кровлю по бокам . Кроме этот они защищали пространство под кровлей от попадания снега. Более современные избы используют причелены для сокрытия торцов бревен.

Последним этапом строительства является установка резных элементов. Одним из таких является наличник на окнах. Их установка означает то, что изба ждет своего хозяина. Резное крыльцо и причелины - также являются символом завершения работы.

Традиционная русская изба сегодня

Давно минули те дни, когда наши предки жили в курных избах. Со временем русская изба претерпела значительные изменения. Бесспорно есть уникальные работы мастеров, которые не имеют аналогов. Но приехав сегодня в какую-либо деревню, вы заметите, что огромное число домов очень сильно похожи друг на друга. Именно эти дома являются конечным результатом развития традиционно русской избы

. Несмотря на их общую схожесть, каждый дом остается уникальным из-за своего индивидуального оформления.

Если статья Вам понравилась, воспользуйтесь кнопками социальных сетей и поделитесь информацией со своими друзьями! Заранее Благодарны!