ПСИХОЛОГИЯ

ТВОРЧЕСТВА

Учебное пособие

Акатов Л.И. Психология творчества (составление) – Учебное пособие. – Курск, 2015

В пособии рассматриваются теоретические и психологические основы психологии творчества, специфические особенности творческой деятельности, проблемы одарённых детей и некоторые особенности работы с ними, специфика творческой личности и пути её формирования.

Пособие адресовано студентам, изучающим психологию творчества.

© Курский государственный университет

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИИ

1. Творчество. Определение творческой деятельности.

2. Творчество как атрибут человеческой деятельности.

3. основные этапы развития психологии творчества.

4. Исторические аспекты развития психологии творчества как научной дисциплины

5. Основные направления исследования творческой деятельности человека.

6. Творчество как необходимость.

7. Спонтанное проявление творчества. Проявление спонтанной адаптации к среде и творчество в детском возрасте.

8. Виды деятельности и творчество.

9. Виды творчества. уровни) творчества.

10. Формирование потребностей как психологических стимуляторов творчества.

11. Мотивация творческой деятельности.

12. Пути управления творчеством. коллективное творчество и творчество в

коллективе.

13.Факторы, препятствующие творчеству. Творчество и компетентность.

14. Творческая продуктивность и возраст. Творчество и продолжительность жизни.

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15. Этапы творческого процесса

16. Инсайт как центральное звено решения проблемы.

1 7. Т ворчество как продукт .

1 8. Способности. креативность как личностная способность к творчеству .

19. П онятие “творческие способности”. единица анализа творчества .

2 0. Т ипология творчества .

21. Формы художественно-творческого познания.

22. Познавательные процессы и творчество. процессы ощущения.

23. Восприятие в творческой деятельности. виды и свойства восприятия.

24. В озрастные особенности восприятия и их влияние на изобразительную деятельность детей.

25. Внимание в творческой деятельности.

26. Роль памяти в творческой деятельности.

27. Воображение и творческая деятельность.

28. Воображение как психическая деятельность по созданию новых образов.

29. Возрастные особенности воображения.

30. Мышление и творчество.

31. Творчество и эмоции. Роль эмоций в творчестве.

32. Интеллектуальные «эмоции» или аффективно-когнитивные комплексы.

33. Удивление как побудитель познания.

34. Вдохновение как прилив творческих сил.

35. Удовлетворение, радость, воодушевление в творческом процессе.

36. Сомнение и тревога. Фрустрационные эмоции: разочарование, досада, отчаяние. 37. Творческая личность и ее жизненный путь.

38. Развитие творческого потенциала личности в онтогенезе.

39. Раннее проявление одаренности (вундеркинды).

40. Пробуждение творческого потенциала и целенаправленное развитие творческих способностей.

41. Методы развития творческого потенциала.

42. Самореализация личности. Потребность личности в самореализации.

ТВОРЧЕСТВО. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В общем определении творчество – это создание нового, оригинального продукта. Творчество – единственный вид деятельности, который делает человека человеком.

Движущая сила человечества – это творческие личности. Выявление таких личностей является насущной задачей психологии, как и разработка теоретических основ творчества.

Психологов, как отечественных, так и зарубежных, проблема творчества занимает уже давно. Однако пик изучения этой проблемы наступил в первой трети XX в. В этот период свои работы публикуют такие авторы, как: Е. Рибо (1901) и А. Пуанкаре (1910) – за рубежом, Д. Н. Овсянико-Куликовский (1902), Б. А. Лезин (1907, 1927), П.К. Энгельмейер (1910),1 А. М. Евлахов (1910, 1912, 1929), И. А. Затуленьев (1915), П. И. Вальден (1916), А. М. Блох (1920), И. И. Лапшин (1922), В. Л. Омельянский (1922, 1923), А. Г. Горнфельд (1923), С. О. Грузенберг (1923, 1924), В. Я. Курбатов (1923), Ф. Ю. Левинсон-Лессинг (1923), В. М. Бехтерев (1924),2 П. И. Карпов (1926), Г. И. Маркелов (1926), А.П. Нечаев (1929), П. М. Якобсон (1934), В. П. Полонский (1934), физиолог В. В. Савич (1921, 1922, 1923) и мн. другие.

В основном эти работы были посвящены либо естественно-философскому осмыслению роли творчества как механизма развития природы и человечества, либо научному и техническому творчеству. Обусловлены они были не потребностями общества в управлении творчеством, а любознательностью отдельных исследователей. Затем вплоть до середины XX в. исследованиям творчества не придавалось существенного значения.

Научно-техническая революция, произошедшая в середине XX в., дала толчок и изучению психологами закономерностей творчества в науке, которая превратилась в производительную силу, существенно влияющую на экономику. На повестке дня встал вопрос о поиске людей, способных к научному и техническому творчеству. Это породило в 1950-х гг., прежде всего в США, многочисленные исследования, направленные на поиск критериев творческих способностей, в качестве которых выступила креативность, путей ее развития и на выявление творческих личностей (креативов). Все эти аспекты можно объединить в проблему управления творчеством.

Другим направлением явилось стремление создать алгоритмы решения творческих задач. Например, Г. С. Альтшуллер (1961, 1973) пытался разработать для изобретателей алгоритм решения изобретательских задач – АРИЗ. Однако процесс творчества, хотя и подчиняется определенным закономерностям, все же носит печать индивидуальности. Великие изобретения рождаются не из схем, а в могучем течении и кипении жизни.

Творчество, особенно научное, художественное, связано с созданием какого-то нового продукта, который оценивается обществом. Поэтому ради пользы для общества, а также личного удовлетворения и престижа творец стремится создать продукт как можно лучшего качества. Но всем ли это удается? «Короленко, Пришвин, даже Куприн – что мешало этим замечательным, умным, страстно творившим людям

встать в один ряд с Толстым, Чеховым, Буниным? – задается вопросом П. Попов (1998).

Даже искусство наименее свободное, сплошь зарегламентированное и подчиненное канону – иконопись – дает возможность почувствовать колоссальную разницу между досками никому не известного богомаза и творением Андрея Рублева или Феофана Грека».

Поэтому В. М. Бехтерев (1924) писал, что для всякого творчества помимо соответственного обучения необходима та или иная степень одаренности. Отсюда: психология творчества неразрывно связана с другой психологической проблемой – способностями, одаренностью творческих деятелей.

Деятельность многообразна. Она может быть игровой, учебной и , познавательной и преобразовательной, созидающей и разрушительной, производственной и потребительской, экономической, социально-политической и духовной. Особыми видами деятельности являются творчество и общение. Наконец, в качестве деятельности можно анализировать язык, психику человека и культуру общества.

Материальная и духовная деятельность

Обычно деятельность делят на материальную и духовную .

Материальная деятельность направлена на изменение окружающего мира. Так как окружающий мир состоит из природы и общества, она может быть производственной (изменяющей природу) и социально-преобразовательной (изменяющей структуру общества). Примером материальной производственной деятельности является производство товаров; примерами социально-преобразовательной — государственные реформы, революционная деятельность.

Духовная деятельность направлена на изменение индивидуального и общественного сознания. Она реализуется в сферах искусства, религии, научного творчества, в моральных поступках, организуя коллективную жизнь и ориентируя человека на решение проблем смысла жизни, счастья, благополучия. Духовная деятельность включает в себя деятельность познавательную (получение знаний о мире), ценностную (определение норм и принципов жизни), прогностическую (выстраивание моделей будущего) и др.

Деление деятельности на духовную и материальную условно. В реальности духовное и материальное не могут быть оторваны друг от друга. Любая деятельность имеет материальную сторону, так как тем или иным образом соотносится с внешним миром, и идеальную сторону, поскольку предполагает целеполагание, планирование, выбор средств и т.д.

Творчество и общение

Творчеству и общению в системе видов деятельности принадлежит особое место.

Творчество — это возникновение нового в процессе преобразовательной деятельности человека. Признаками творческой деятельности являются оригинальность, необычность, своеобразие, а ее результатом — изобретения, новые знания, ценности, произведения искусства.

Говоря о творчестве, обычно имеют в виду единство творческой личности и творческого процесса.

Творческая личность представляет собой человека, наделенного особыми способностями. К собственно творческим способностям относят воображение и фантазию, т.е. умение создавать новые чувственные или мыслительные образы. Однако нередко эти образы бывают настолько оторванными от жизни, что их практическое применение становится невозможным. Поэтому важны и другие, более «приземленные» способности — эрудиция, критический склад ума, наблюдательность, желание самосовершенствования. По даже наличие всех этих способностей еще не гарантирует того, что они будут воплощены в деятельности. Для этого требуются воля, настойчивость, работоспособность, активность в отстаивании своего мнения. Творческий процесс включает четыре этапа: подготовку, созревание, озарение и проверку. Собственно творческий акт, или озарение, связывается с интуицией — внезапным переходом от незнания к знанию, причины которого не осознаются. Тем не менее нельзя считать, что творчество — это нечто приходящее без усилий, труда и опыта. Озарение может прийти только к тому, кто напряженно размышлял над проблемой; положительный результат невозможен без долгого процесса подготовки и созревания. Результаты творческого процесса требуют обязательной критической проверки, поскольку не всякое творчество приводит к нужному результату.

Существуют разнообразные приемы творческого решения проблемы, например использование ассоциаций и аналогий, поиски сходных процессов в других областях, перекомбинирование элементов уже известного, попытка представить чужое — понятным, а понятное — чужим и т.д.

Так как творческие способности поддаются развитию, а творческие приемы и элементы творческого процесса можно изучить, любой человек способен стать творцом новых знаний, ценностей, произведений искусства. Все, что для этого необходимо, — желание творить и готовность трудиться.

Общение есть способ бытия человека во взаимосвязи с другими людьми. Если обычная деятельность определяется как субъект-объектный процесс, т.е. процесс, в ходе которого человек (субъект) творчески преобразует окружающий мир (объект), то общение — это специфическая форма деятельности, которая может быть определена как субъект-субъектная связь, где человек (субъект) взаимодействует с другим человеком (субъектом).

Часто общение отождествляют с коммуникацией. Однако следует разделять эти понятия. Общение — это деятельность, имеющая материальный и духовный характер. Коммуникация — чисто информационный процесс и не является деятельностью в полном смысле этого слова. Например, возможна коммуникация между человеком и машиной или между животными (зоокоммуникация). Можно сказать, что общение — это диалог, где каждый участник деятелен и самостоятелен, а коммуникация — монолог, простая передача сообщения от отправителя получателю.

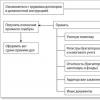

Рис. 2.3. Структура коммуникации

В ходе коммуникации (рис. 2.3) адресант (отправитель) передаст адресату (получателю) информацию (сообщение). Для этого необходимо, чтобы собеседники владели информацией, достаточной для понимания друг друга (контекст), а информация передавалась понятными обоим знаками и символами (код) и чтобы между ними был установлен контакт. Таким образом, коммуникация — односторонний процесс передачи сообщения от адресанта к адресату. Общение же есть процесс двухсторонний. Даже если второй субъект в общении не является реальным человеком, ему все равно приписываются черты человека.

Коммуникацию можно рассматривать как одну из сторон общения, а именно его информационную составляющую. Кроме коммуникации общение включает в себя и социальное взаимодействие, и процесс познания субъектами друг друга, и изменения, которые происходят с субъектами в этом процессе.

С общением тесно связан язык, выполняющий в обществе коммуникативную функцию. Предназначение языка — не только обеспечение человеческого взаимопонимания и трансляция опыта из поколения в поколение. Язык также — социальная деятельность по формированию картины мира, выражение духа народа. Немецкий языковед Вильгельм фон Гумбольдт (1767-1835), подчеркивая процессуальный характер языка, писал, что «язык есть не продукт деятельности, а деятельность».

Игра, общение и труд как виды деятельности

Под трудом понимают целесообразную деятельность человека по преобразованию природы и общества рати удовлетворения личных и социальных потребностей. Трудовая деятельность направлена на практически полезный результат — различные блага: материальные (пища, одежда, жилье, услуги), духовные (научные идеи и изобретения, достижения искусства и т.д.), а также воспроизводство самого человека в совокупности общественных отношений.

Процесс труда проявляется по взаимодействии и сложном переплетении трех элементов: самого живого труда (как человеческой деятельности); средств труда (орудий, используемых человеком); предметов труда (материала, преобразуемого в процессе труда). Живой труд бывает умственным (таков труд ученого — философа или экономиста и т.д.) и физическим (любой мускульный труд). Однако даже мускульный труд обычно интеллектуально нагружен, поскольку все, что делает человек, он делает осознанно.

В ходе трудовой деятельности совершенствуются и изменяются, обеспечивая в результате все более высокую эффективность труда. Как правило, эволюцию средств труда рассматривают в такой последовательности: природно-орудийная стадия (например, камень как орудие); орудийно-артефактная стадия (появление искусственных орудий); машинная стадия; стадия автоматики и робототехники; информационная стадия.

Предмет труда - вещь, на которую направлен труд человека (материал. сырье, полуфабрикат). Труд в конечном счете материализуется, фиксируется в своем предмете. Человек приспосабливает предмет к своим потребностям, превращая его в нечто полезное.

Труд считается ведущей, исходной формой человеческой деятельности. Развитие труда способствовало развитию взаимной поддержки членов общества, его сплочению, именно в процессе труда развивались общение, творческие способности. Иными словами, благодаря труду сформировался сам человек.

Под понимают деятельность по формированию знаний и умений, развитию мышления и сознания личности. Таким образом, обучение выступает и как деятельность, и как трансляция деятельности. Известный психолог Лев Семенович Выготский (1896-1934) отмечал деятельностный характер обучения: «В основу воспитательного процесса должна быть положена личная деятельность ученика, и все искусство воспитателя должно сводиться только к тому, чтобы направлять и регулировать эту деятельность».

Главная особенность учебной деятельности заключается в том, что ее целью является изменение не окружающего мира, а самого субъекта деятельности. Хотя человек меняется и в процессе общения, и в трудовой деятельности, это изменение является не непосредственной целью данных видов деятельности, а только одним из их дополнительных следствий. В обучении все средства специально направлены на изменение человека.

Под игрой понимают форму свободного самовыражения человека, направленную на воспроизводство и усвоение общественного опыта. В качестве конституирующих характеристик игры голландский теоретик культуры Йохан Хёйзинга (1872-1945) выделяет свободу, положительную эмоциональность, обособленность во времени и пространстве, наличие добровольно принятых правил. К этим характеристикам можно добавить виртуальность (игровой мир двуплановый — он одновременно реален и воображаем), а также ролевой характер игры.

В процессе игры усваиваются нормы, традиции, обычаи, ценности как необходимые элементы духовной жизни общества. В отличие от трудовой деятельности, цель которой — за пределами процесса, цели и средства игровой коммуникации совпадают: люди радуются ради радости, творят ради творчества, общаются ради общения. На ранних этапах развития человечества красота л ишь в игровое время праздника могла ощущаться только как красота, вне отношений полезности, что порождало художественное отношение к миру.

Происходит в основном в ходе игры, обучения и труда. В процессе взросления каждый из этих видов деятельности последовательно выступает в качестве ведущего. В игре (до школы) ребенок примеряет на себя разные социальные роли, на более взрослых этапах (в школе, колледже, вузе) он приобретает необходимые для взрослой жизни знания, учения, навыки. Завершающий этап формирования личности проходит в процессе совместной трудовой деятельности.

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

(Финансовый университет)

Кафедра «Прикладная психология»

Реферат на тему:

« Методы активизации творческой деятельности »

Выполнил:

Студент группы ВУ3-1а

Хрулева И.Ю.

Проверил:

Крылов А.Ю.

1. Введение.

2. Понятие творческой деятельности, её виды, направления, функции.

3. Методы активизации творческой деятельности.

4. Заключение

5. Список использованной литературы.

Введение

Каждому человеку в жизни нужно проявлять определённую деятельность в силу разных причин: в силу заработка или из-за любви к своему делу, или потому, что человек может думать, что кроме данной деятельности он (она) больше ничего не умеет. Причин может быть много. На земле на данный момент около, а то и более 7 миллиардов людей. Так что не будем вдаваться в подробности каждой биографии. Самое главное из всего того, что я сказал, в том, что всем нам необходима деятельность. Все мы разные, и у каждого из нас она (деятельность) своя. Но всех нас объединяет эта общая нужда что-то делать, нужда цели в жизни. Ведь иначе наша жизнь будет казаться нам бессмысленной. Вернее, не будет казаться, а будет таковой: у тебя нет цели в жизни – значит ты ничего не делаешь, значит не несёшь никакой пользы обществу, значит «прожигаешь» свои дни, месяцы, годы впустую.

Но не будем уходить в дебри. Цель моего реферата заключается в том, как бы нам проявить интерес или определённую активность к деятельности. Конкретней: творческой деятельности. Яркий пример – учащиеся: школьники, студенты, да и просто те, кто изучает что-то ввиду каких-то собственных целей. Очень часто людям не удаётся проявить интерес к своему обучению. Для этого например, на уроках английского языка существуют задания в парах, командах, бурные обсуждения какой-либо темы, какого-либо насущного вопроса – вообщем, всё, что помогает не сделать этот урок скучным и превратить его изучение в скучную «зубрёжку». Это и есть проявление творческой деятельности. Здесь имеется ввиду не просто занятие творчеством - рисованием, музыкой, танцами и т.д., а поиск творческого пути, подхода к решениям тех или иных задач. Вот то, о чём я бы хотел с вами поговорить в своей работе.

Понятие творческой деятельности, её виды, направления.

Творческая деятельность, форма деятельности человека или коллектива - создание качественно нового, никогда ранее не существовавшего. Стимулом к Т. д. служит проблемная ситуация, к-рую невозможно разрешить тра-диц. способами. Оригинальный продукт деятельности получается в результате формулирования нестандартной гипотезы, усмотрения нетрадиц. взаимосвязей элементов проблемной ситуации, привлечения неявно связанных элементов, установления между ними новых видов взаимозависимости. Предпосылками Т. д. являются гибкость мышления (способность варьировать способы решения), критичность (способность отказаться от непродуктивных стратегий), способность к сближению и сцеплению понятий, цельность восприятия и др. Задатки творческих способностей присущи любому человеку, любому нормальному ребёнку. Нужно суметь раскрыть их и развить. Проявления творческих способностей варьируют от крупных и ярких талантов до скромных и малозаметных. Но сущность творческого процесса одинакова для всех. Разница - в конкретном материале творчества, масштабах достижений и их обществ, значимости.

При традиционных формах обучения учащийся, приобретая и усваивая в уч. процессе некоторую информацию, становится способным воспроизвести указанные ему способы решения задач, доказательства теорем и т. п. Однако он не принимает участия в творческом поиске пути решения поставленной проблемы и, следовательно, не приобретает и опыта такого поиска. Чем больше отличается от знакомой подлежащая решению проблема, тем труднее для обучающегося сам процесс поиска, если он не имеет спец. опыта. Поэтому нередки случаи, когда выпускник ср. школы, успешно овладевший материалом шк. программы, не справляется с конкурсными экзаменац. задачами в вузе (построенными на том же материале), поскольку они требуют нестандартного подхода к их решению.

Выдвижение новой гипотезы в связи с новой проблемой требует особых видов деятельности, решающим образом зависящих от способностей исследователя. Эти способности формируются в деятельности самих обучающихся. Никакой рассказ о роли гипотез не сможет заменить в развитии способностей человека к исследованию пусть даже маленькой, но самостоятельно выдвинутой гипотезы. Известно также, что для решения ряда проблем приходится рассмотреть традиционные пути под совершенно новым, неожиданным углом зрения. Однако знание этого не обеспечивает нахождения этого нового угла зрения в процессе конкретного исследования. Только практический опыт исследования развивает данную способность.

Чтобы формировать творческий опыт, необходимо конструировать специальные педагогические ситуации, требующие и создающие условия для творческого решения. Возможность конструирования таких ситуаций обусловлена тем, что обучение творчеству гл. обр. осуществляется на проблемах, уже решённых обществом и способы решения которых уже известны. Поэтому для процесса обучения определение Т. д. требует корректив. Учащиеся только в отд. случаях, на определ. уровне своего развития и в зависимости от организующей деятельности учителя могут создавать новые ценности. Отсутствие обществ, новизны в результатах творчества учащихся не приводит к кардинальному изменению структуры осуществляемого ими творческого процесса. Поэтому применительно к процессу обучения творчество следует определить как форму деятельности человека, направленную на созидание качественно новых для него ценностей, имеющих обществ, значение, т.е. важных для формирования личности как обществ, субъекта.

Проблемные ситуации можно поставить перед учащимися различными способами: путём чёткой постановки проблемы учителем; путём создания ситуации, в к-рой от учащихся требуется самому понять и сформулировать имеющиеся в ней проблемы; путём создания ситуации с более или менее чётко обозначенной проблемой, но по логике поиска решения которой ученик должен прийти к новой, дополнит, проблеме, самим им выявленной и предусмотренной при конструировании ситуации. Особым вариантом бывает случай, когда в ходе решения некоторой задачи ученик самостоятельно обнаруживает новую, не предусмотренную при конструировании ситуации проблему.

Возникновение или наличие одной лишь проблемы не определяет возможности ее решения. Для последнего необходимо осуществить самостоятельный поиск, что требует определённых исходных данных, т.е. опоры на известное, что и позволяет реализовать этот поиск. Уч. проблемную ситуацию можно определить как задачу с необходимыми данными в качестве условия. К этим данным ставится вопрос, в том или ином виде формулирующий проблему для последующего решения. Тогда содержанием всякой задачи будет проблема, основанная на противоречии между известным и искомым. В процессе решения этих задач, построенных на необходимости избирательно активизировать уже известные им знания, учащиеся могут самостоятельно проникнуть в более глубокие стороны явлений. В практике обучения необходимо применять и задачи, требующие только выдвижения гипотезы. В данном случае от ученика не требуется обоснованного полного решения. Он должен лишь построить план поиска ответа, к-рый вырисовывается ему пока только гипотетически. Решение этих задач развивает у учащихся умение мобилизовывать имеющееся у них знание и включать его в процесс анализа новых ситуаций, стремление найти новый подход, новый тип решения. Т. е. закладываются ОСНОВЫ.

Содержание.

Введение………………………………………………………… ………….3

- Творчество

и человек: их взаимные связь, влияние,

роль……………..…5

Творчество как потребность………………………………………………. .7

Творчество как вид деятельности………………………………………... 10

- Заключение…………………………………………………… ……………13

Введение.

Что

есть творчество для современного человека?

Творение нового своими руками и мыслями,

преобразование окружающего мира. Творчество

– неотъемлемая часть жизни любого

из нас, дарующая стимул развиваться, жить

и продолжать творить.

Согласно

Новой философской энциклопедии,

творчество – это категория философии,

психологии и культуры, выражающая

собой важнейший смысл человеческой

деятельности, состоящий в увеличении

многообразия человеческого мира в

процессе культурной миграции. Следовательно,

понятие творчества относится сразу

к нескольким отраслям научного знания

и затрагивает многие сферы жизни человека.

В

частности, в данной работе будет

рассматриваться аспект понятия

творчества как человеческой потребности

и вида деятельности.

Современный

окружающий человека мир многообразен

и ярок. Он динамично развивается

и постоянно меняется. И все

благодаря человеку – разумному

существу, способному преобразовывать,

развивать, дополнять мир чем-то

совершенно новым и ранее неизвестным.

И при этом человек сам подстраивается

под созданный им окружающий мир и условия

жизни, он сам решает, что делать дальше.

В

создании и развитии человеком окружающего

мира большую роль играют такие факторы,

как человеческие мотивации и

потребности, от которых всецело зависит

характер деятельности человека.

Таким

образом, рассмотрение вопроса о

творчестве как потребности и

виде деятельности человека является

актуальной философской, психологической

и социологической проблемой

и задачей, решение которой важно для

понимания влияния творчества на нашу

жизнь и его роли в ней.

- Творчество

и человек: их взаимные

связь, влияние, роль.

Основной критерий, отличающий творчество от изготовления или производства - уникальность его результата. Результат творчества невозможно прямо вывести из начальных условий. Никто, кроме, возможно, автора творения, не сможет воспроизвести в точности такой же результат, если создать для него ту же исходную ситуацию. Но тогда это будет уже не творчеством. Ведь оно обязано быть уникальным и неповторимым. В процессе творчества человек вкладывает в материал несводимые к трудовым операциям или логическому выводу возможности, выражает в конечном результате аспекты своей личности и свое состояние.

Творчество представляет собой некоторый аспект развития личности, относящийся к переходу на высокий интеллектуальный уровень. Творческий индивид отличается от остальных тем, что способен решать определенный круг постоянно возникающих задач с более высоким качеством за то же время. Он отличается способностью эффективно оперировать противоречивой информацией. Другими творческими качествами творческой личности являются высокая интуитивность, усмотрение более глубоких смыслов и следствий воспринятого, уверенность в себе и в то же время неудовлетворенность ситуацией, в которой субъект себя обнаруживает, открытость восприятию как внешнего, так и внутреннего мира. Творческие личности высоко мотивированы, демонстрируют значительный уровень энергии, обладают рефлексивным мышлением, от которого получают удовольствие, самостоятельны, неконформны, отличаются низким уровнем социализации.

Люди творческого труда образуют социальную группу, функция которой состоит в решении специальных задач интеллектуального и духовного типа. Ряд культурных эпох отождествляли с творческими личностями высокую социальную оценку. Ключевыми словами, относящимися к данной области, всегда были и являются «одаренность», «оригинальность», «фантазия», «интуиция», «воодушевление», «техническое изобретение», «научное открытие», «произведение искусства».

О творчестве можно говорить только при наличии творца, определяющего смысл, цели, ценностные ориентиры своих действий. Таким творцом может быть только человек.

Способность к творчеству выделяет человека из природы, противопоставляет его природе и выступает источником труда, сознания, культуры - всей той второй природы, которую человек «надстраивает» над естественно-природными условиями своего бытия. Все остальные особенности человека - от труда до языка и мышления имеют своим основанием творчество.

Источник способности человека к творчеству лежит в процессах антропосоциогенеза и, прежде всего в формировании рефлексивного мышления, высшим проявлением которого и выступает творчество. Такое определение может послужить ключом для понимания творчества как одного из самых характерных проявлений человеческой свободы.

- Творчество

как потребность.

В самом общем виде цель творчества можно определить как стремление к реализации потребности самовыражения и к эстетическому освоению мира. Применительно к каждому отдельному акту творчества цель конкретизируется в замысле автора. Замысел предшествует творческому процессу, но на практике первоначальный замысел в процессе его реализации часто существенно изменяется, корректируется.

Процесс реализации замысла является для художника одновременно и наиболее интересным, и наиболее трудным, мучительным. «Цель творчества – самоотдача», - утверждал Борис Леонидович Пастернак. Человек творческий - это человек, отдающий, дарящий себя другим.

Потребность в самовыражении свойственна каждому. Способ самовыражения обуславливается уровнем общекультурного развития, характером способностей и склонностей творческого человека, развитием его эмоционального и интеллектуального фона.

Для автора, творческой личности творчество - это средство самовыражения, самореализации, общения, нравственного удовлетворения, самоутверждения.

С точки зрения рассмотрения творчества как человеческой потребности, стоит выделить теорию человеческих потребностей, предложенную в 40-е гг. XX века американским психологом и экономистом Абрахамом Маслоу.

Потребность, по его определению, это физиологический и психологический недостаток чего-либо. Потребности служат мотивом к действию.

На схеме показана пирамида – иерархия человеческих потребностей по теории А.Маслоу. Он утверждал, что следующая в иерархии потребность удовлетворяется после того, как полностью удовлетворена потребность предыдущего уровня.

Таким образом, А.Маслоу выделяет потребность в самовыражении и самоактуализации как наивысшую человеческую потребность.

«Самоактуализация - это непрерывная реализация потенциальных возможностей, способностей и талантов, как свершение своей миссии, или призвания, судьбы и т. п., как более полное познание и, стало быть, принятие своей собственной изначальной природы, как неустанное стремление к единству, интеграции, или внутренней синергии личности».

Творчество – это один из результатов самоактуализации, причем самый прекрасный и наивысший, по мнению А.Маслоу. Ведь другими результатами могут быть просто человеческие реакции на окружающий мир – самовыражение, причем не всегда приемлемое в обществе, не всегда красивое или воспитанное поведение.

«Совершенных людей нет! Есть люди, которых можно назвать хорошими, очень хорошими и даже великими. Есть творцы, провидцы, пророки, святые, люди, способные поднять людей и повести их за собой. Таких людей немного, их считанные единицы, но уже сам факт их существования вселяет в нас надежду на лучшее, позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, ибо показывает нам, каких высот может достичь человек, устремленный к саморазвитию. Но даже эти люди несовершенны…»

- Творчество

как вид деятельности.

С точки зрения психологии и философии можно утверждать, что творчество – это не сама деятельность, а атрибут человеческой деятельности, ее свойство, которое лежит в основе прогресса материального и духовного производства.

Таким образом, «творческий подход» может быть свойственен и применен практически к любой деятельности человека: общению, производству, ремеслу, да и, в общем, к его образу жизни. При этом человек продолжает выступать автором, творцом уникальных событий или вещей. Применение такого «творческого подхода» всецело зависит от человека, от его воли и желания сделать что-то неповторимое и новое.

Творчество является высшей формой активности и самостоятельной деятельности человека и общества. Оно содержит элемент нового, предполагает оригинальную и продуктивную деятельность, способность к решению проблемных ситуаций, продуктивное воображение в сочетании с критическим отношением к достигнутому результату. Рамки творчества охватывают действия от нестандартного решения простой задачи до полной реализации уникальных потенций индивида в определенной области.

Творчество – это исторически эволюционная форма активности людей, выражающаяся в различных видах деятельности и ведущая к развитию личности.

Так через творчество реализуются историческое развитие и связь поколений. Ведь предварительным условием творческой деятельности выступает процесс познания, накопления знания о предмете, который предстоит изменить.

В основе творчества лежит принцип деятельности, а конкретнее трудовой деятельности. Процесс практического преобразования человеком окружающего мира в принципе обусловливает и формирование самого человека.

Творчество является атрибутом деятельности лишь человеческого рода. Однако этот атрибут не присущ человеку с рождения. Творчество не дар природы, а приобретенное через трудовую деятельность свойство. Именно преобразующая деятельность, включение в неё являются необходимым условием развития способности к творчеству.

Преобразующая деятельность человека, воспитывает в нем субъекта творчества, прививает ему соответствующие знания, навыки, воспитывает волю, делает его всесторонне развитым, позволяет создавать качественно новые уровни материальной и духовной культуры, то есть творить.

Таким образом, принцип деятельности, единство труда и творчества раскрывают социологический аспект анализа основ творчества.

Культурологический аспект исходит из принципа преемственности, единства традиции и новаторства.

Творческая деятельность есть главный компонент культуры, её сущность. Культура и творчество тесно взаимосвязаны, более того взаимообусловлены. Немыслимо говорить о культуре без творчества, поскольку оно – дальнейшее развитие культуры (духовной и материальной) .

Культура дает возможность творчеству превратиться из свойства деятельности в саму деятельность – искусство. Из творчества как деятельности, как способа самореализации человека и народов, из новых неповторимых открытий, давших миру красоту и удобство жизни, рождается традиция.

Заключение.

Творчество сильнейшим образом влияет на нашу жизнь, на ее изменения и на дальнейшее развитие. Творчество – это и есть сама жизнь, активная, прекрасная. Без творчества жизнь перестает быть полноценной, превращается в подчинение сложившимся обстоятельствам, человек теряется как личность, он не способен самореализоваться. Каждому человеку в жизни необходимо творчество, будь то «творческий подход» в его занятии или творчество как искусство.

Список литературы.

- Кривчун А.

А. Эстетика: Учебник для студентов вузов.

– М., 1998. – 430 с.

и т.д.................

Введение

Творчество - это процесс деятельности человека, приводящий к созданию нового и оригинального продукта, новых материальных или духовных ценностей. Творческая деятельность является одним из главных определителей сущности человека, она подчёркивает превосходство и своеобразие его психики. Благодаря этой особенности человек создал города, машины, космические корабли, компьютеры и многое другое.

В наше время творчество становится необходимым инструментом для решения множества задач, как для создания новых предметов, разработки идей, так и для планирования и предвидения ситуаций. Спрос на творческие навыки человека все больше растёт.

Что же, собственно, представляет из себя творческая деятельность? В чем её сущность и структура? Что такое продукт творческой деятельности? Максимально кратким и ёмким ответом, на поставленные вопросы, выступит данная работа.

Творческая деятельность

«Творчество - это духовно-практическая деятельность человека, результатом которой является создание оригинальных, неповторимых, никогда ранее не существовавших культурных ценностей, установление новых фактов, открытие новых средств и закономерностей, а также методов исследования и преобразования мира. Фактически деятельность человека может выступать как творчество в любой сфере его жизнедеятельности: научной, производственно-технической, художественной, политической и т.д. Творчество может рассматриваться в двух аспектах: психологическом, когда исследуется процесс, психологический механизм протекания акта творчества как субъективного акта индивида, и философском, рассматривающим вопрос о сущности феномена творчества.»

В общей структуре творческой деятельности, можно выделить несколько основных подсистем:

- · Процесс творческой деятельности

- · Продукт творческой деятельности

- · Личность творца, отражаемая в процессе и продукте

- · Среда и условия, в которых протекает творчество.

При исследовании творчества рассматривают все эти подсистемы в совокупности. Каждый аспект влияет друг на друга, личность на предмет деятельности, предмет на личность. При взаимодействии личности и действительности в процессе деятельности и рождается продукт творчества. Среда и условия так же накладывают свой отпечаток, творчество отчасти является реакцией личности на среду обитания, благодаря особенностям человеческой психологии.

«Главное в творчестве -- не внешняя активность, а внутренняя -- акт создания «идеала», образа мира, где проблема отчуждения человека и среды разрешена. Внешняя активность есть лишь экспликация продуктов внутреннего акта.

Выделяя признаки творческого акта, практически все исследователи подчеркивали его бессознательность, спонтанность, невозможность его контроля со стороны воли и разума, а также изменение состояния сознания.

Можно привести характерные высказывания А. де Виньи («Я свою книгу не делаю, а она сама делается. Она зреет и растет в моей голове как великий плод»), В. Гюго («Бог диктовал, а я писал»), Августина («Я не сам думаю, но мои мысли думают за меня»), Микеланджело («Если мой тяжелый молот придает твердым скалам то один, то другой вид, то его приводит в движение не рука, которая держит его, направляет и руководит им: он действует под давлением посторонней силы») и т. д.»

Значит, ещё одним из аспектов, влияющих на творческую деятельность, можно выделить и интуитивное начало в личности. Возможно интуиция, бессознательное куда больше влияет на конечный продукт, чем окружение или условия. К примеру, частный эффект «бессилия воли» при вдохновении, когда автор полностью погружается в работу, не замечая окружающего мира и протекающего времени.

В момент творчества человек становится не способен управлять потоком образов, переживаний. Образы появляются и исчезают спонтанно, борются с первичным замыслом (планом работ), более яркие образы вытесняют из сознания менее яркие. Это приводит к проблеме неосознанности способа получения результата, когда автор не может объяснить причину, источник своих фантазий.

Важно так же подчеркнуть, что творчество и креативность могут рассматриваться как форма поведения, не согласующаяся с нормами, принятыми в определённом сообществе людей, но при этом не нарушающие правовые и моральные предписания группы.

При психологическом анализе творчества, можно сказать что это один из самых трудных разделов психологии из-за расплывчатости самого понятия творческой деятельности, фактически вся жизнь есть творчество, т. к. нельзя одинаково повторить простое движение или одинаково произнести одно и тоже слово. Каждый миг человека неповторим, как и сам человек, любой человек индивидуален и его деятельность индивидуальна. Однако существует разделение обыденной активности и чисто творческой деятельности. Что же в таком случае можно назвать творческим? Субъективная оценка обществом новизны и оригинальности не слишком конкретизирована, в разных группах по-разному могут оценить одно и тоже произведение. От убеждения авторов произведения мало пользы, так же, как и сами произведения не могут подтвердить свою оригинальность. Здесь может работать даже понятие относительности, и поэтому четкий ответ на поставленный вопрос сложно сформулировать.

Некоторые ученые считают, что творчество: «чрезвычайно многообразное понятие…творчество - необходимое условие развития материи, образования ее новых форм, вместе с возникновением которых меняются и сами формы творчества. Творчество человека лишь одна из таких форм». Я. А. Пономарев рассматривает творчество как взаимодействие, ведущее к развитию. При таком подходе к творчеству это понятие становится ненужным, так как под ним Я. А. Пономарев понимает любое развитие живой и неживой природы.

Другие что: в «Словаре» С. И. Ожегова: «Творчество - создание новых по замыслу культурных и материальных ценностей» или определение А. Г. Спиркина (1972): «Творчество - это духовная деятельность, результатом которой является создание оригинальных ценностей, установление новых, ранее неизвестных фактов, свойств и закономерностей материального мира и духовной культуры.»

Отсутствие строгих критериев для определения границы между творческой и нетворческой деятельностью человека сейчас общепризнанно. Вместе с тем очевидно, что без таких критериев нельзя выявить с достаточной определенностью и сам предмет исследования. Большинством современных зарубежных ученых, занимающихся вопросами творчества, признается, что в области проблемы критериев творчества проделана большая работа, но до сих пор еще не получено желаемых результатов. Например, авторы многих исследований, проведенных в последние десятилетия в США считают, что определение разницы между творческой и нетворческой деятельностью остается совершенно субъективным.