Еще в древние времена человек обратил внимание на то, что струя водяного пара, вырываясь из сосуда, поставленного на огонь, способна сместить препятствие (например, лист бумаги), оказавшееся на ее пути. Поэтому, когда встал вопрос о применении для движения экипажа двигателя, решили использовать в нем в качестве рабочего тела пар.

ПАРОВОЙ КОТЕЛ

Первый паровой котел был построен англичанином Томасом Севери в 1698 г. Это был железный бак, под которым в топке разводили огонь. Через некоторое время вместо бака стали применять длинный (до 10 м) цилиндр диаметром около 1,5 м. Его окружали каменной кладкой, а под ним разводили огонь. Поверхность, омываемая горячими газами, у таких котлов была очень маленькой. Поэтому пара они производили очень мало, а из-за того, что горячие газы в основном уходили в трубу, эффективность такого котла была очень низкой. Большая часть топлива при этом сгорала впустую.

В начале XVIII в. конструкция парового котла была изменена. Горячие газы начали пускать по трубам, со всех сторон окруженным водой. Такие котлы получили название «газотрубных» и стали широко применяться в паровозах и пароходах.

В конце XIX в. были изобретены прямоточные котлы. Вода в них превращалась в пар по мере движения по трубам: с одной стороны в трубы подается вода, а с другой - выходит пар.

Беговая машина Драйза. 1816 г.

Паровая машина была создана Джеймсом Уаттом в 1774-1784 гг. До конца XIX в. она была практически единственным универсальным двигателем и сыграла огромную роль в развитии транспорта.

ПАРОВАЯ МАШИНА

Изобретение паровой машины послужило толчком для дальнейшего развития транспортных средств. В течение ста лет она была единственным промышленным двигателем, универсальность которого позволяла использовать ее на предприятиях, железных дорогах и на флоте. Паровые машины были установлены и на первых автомобилях. На транспорте они работали вплоть до 50-х гг. XX в. В некоторых странах пароходы и паровозы используют и сегодня.

Первая паровая машина была построена Джеймсом Уаттом в 1784 г. Главной ее частью был цилиндр, закрытый с обоих концов крышками. В крышках цилиндра имелись отверстия, через которые поступал пар. Вначале его впускали с одной стороны, а когда поршень доходил до противоположного конца цилиндра - с другой.

Паровая машина - устройство, выполняющее механические движения с целью преобразования энергии пара. Рабочим телом в таких машинах является водяной пар.

ЭКИПАЖС ПАРОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Теоретически задача постройки автомобиля, то есть повозки, которая бы ездила сама, была уже почти решена. Необходимо было лишь построить экипаж с механизмом управления, приводимый в движение находящимся в нем двигателем. В XVIII в. таким двигателем могла стать только паровая машина.

Впервые эту идею высказали Дени Папен и Томас Севе-ри - авторы единицы мощности «лошадиная сила», но, к сожалению, они не могли подтвердить свои мысли практически. Реализация оставшихся в теории английских проектов Севери и Уатта удалась французу Никола Жозефу Кюньо.

Кюньо родился в 1725 г. в Лотарингии. Он был хорошо образован и с детства проявил исключительный интерес к технике. К несчастью, он не имел капитала, который позволил бы юноше посвятить себя изобретательству. Чтобы стать материально независимым, Кюньо поступает на службу в армию и вскоре получает звание капитана инженерных войск. Уже тогда он проявил глубокие знания в строительстве современных укреплений, причем попутно осуществил ряд ценных изобретений. Некоторые из его проектов дожили до наших дней.

Инженер детально интересовался приспособлением паровой машины для привода «безлошадного экипажа», досконально знал конструкцию машины Папена и ряда паровых машин Уатта. К сожалению, слишком большие размеры этих конструкций не позволяли разместить их на повозке. Кюньо начал постройку собственной паровой машины небольших размеров. Но так как получавшиеся конструкции все равно были слишком велики, изобретатель вскоре был вынужден прекратить работы, на которые уже не хватало средств, а попытки добиться дополнительного финансирования от правительства не дали результата.

![]()

На рисунке, выполненном неизвестным художником согласно указаниям Исаака Ньютона, показано устройство упрощенного экипажа, использующего для движения реактивную силу струи пара.

Однако в 1764 г., когда изобретатель был готов полностью отказаться от исполнения своей мечты, ему улыбнулась удача. Подаваемая много раз просьба об аудиенции у министра обороны была удовлетворена. Естественно, министр не имел намерения интересоваться работой и проектами Кюньо, а поручил генералу де Грибьеву, знающему толк в механике, ознакомиться с изобретением. Генерал, исключительно интеллигентный и умный человек, сразу понял, какой переворот может совершить в армии «механический мул» в качестве артиллерийского тягача. Он поддержал идею построения опытного образца машины Кюньо. Однако первых пробных поездок пришлось ждать пять лет. Они с полным успехом прошли в Брюксе в присутствии небольшого числа зрителей. Результат этих испытаний позволил устроить демонстрацию машины в Париже, на которую был приглашен министр обороны Франции.

Первый автомобиль, так называемая малая телега Кюньо, с собственным именем «Фардье», развивал на дороге скорость 4,5 км/ч, но только в течение 12 мин, поскольку на большее не хватало ни воды, ни пара. Необходимо было наполнить котел водой и вновь разжечь под ним костер, так как у первого автомобиля отсутствовала даже топка. Несмотря на свои недостатки, телега так понравилась министру, что он приказал тотчас же приступить к постройке улучшенного и увеличенного экземпляра, который можно было бы изготовлять в больших количествах для использования в войсках для транспортировки пушек.

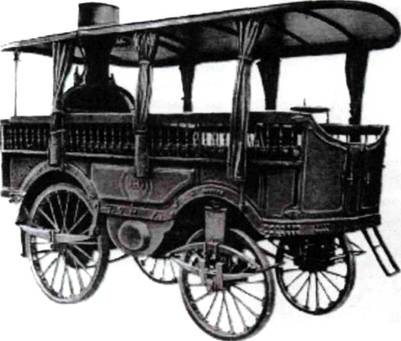

Первый в мире паровой автомобиль, построенный в 1769 г. Кюньо.

Известный французский изобретатель Никола Жозеф Кюньо одним из первых попытался использовать паровую машину для нужд транспорта. Построенный Кюньо в 1769 г. паровой экипаж в настоящее время хранится в Музее искусств и ремесел в Париже, а его изображение стало эмблемой французского общества автомобильных инженеров.

Получив в свое распоряжение 20 000 франков в качестве вознаграждения за первую конструкцию, Кюньо с энтузиазмом взялся за дело. В конце 1770 г. были проведены испытания нового, более мощного парового автомобиля Кюньо в присутствии официальных военных экспертов. Они дали похвальное заключение, когда тягач полностью выполнил поставленные перед ним задачи, хотя его скорость не превышала 4 км/ч вместо требуемых 15. Движение было непрерывным, поскольку котел имел собственную топку и не требовалось разжигать на земле костер. К тому же Кюньо уже придумал, как увеличить скорость хотя бы до скорости марша войсковых колонн, чтобы артиллерия не оставалась позади. Дальнейшая судьба новшества и получение заказа на большую серию паровых тягачей зависели от официального показа действующей машины перед высшей государственной властью и аристократией.

Наконец настал день демонстрации. Кюньо, как обычно, занял место водителя. Передвинув рычаг и открыв клапан подачи пара, он обеими руками взялся за рукоятки руля, требовавшие приложения очень большой силы во время поворота, что необходимо было исправить в следующих образцах. Телега, шипя выходящим из цилиндров паром, под удивленные возгласы собравшихся зрителей с большой скоростью проехала вдоль улицы. Наконец-то успех! Но что это? Телега свернула с дороги и поехала прямо в стену! Заклинило механизм управления. Стоп!

К несчастью, Кюньо не хватило сил, чтобы своевременно повернуть переднее колесо с закрепленной над ним паровой машиной и тяжелым котлом, наполненным водой. Он растерялся и забыл о возможности остановить телегу простым перекрытием подачи пара. Разогнавшаяся телега всей своей массой в три тонны ударилась в стену и разнесла ее буквально на кирпичики. Массивный водяной котел взорвался, как писали газеты того времени, «с грохотом на весь Париж;». Среди поднявшейся суматохи, толкнули кого-то из важных чинов, наступили на ногу маршалу королевского двора и сбили шляпу с головы министра обороны...

Возмущение было единодушным. Присутствующие во весь голос выражали свое недовольство. Как ни пытался изобретатель объяснить причины этого неприятного инцидента, дальнейшие испытания были прекращены.

К счастью, телегу Кюньо не постигла участь многих подобных технических новинок, она не сгнила и не заржавела на свалке. В 1794 г. ее сдали в появившееся в этот год «хранилище машин, инструментов, моделей, рисунков и описаний по всем видам искусств и ремесел» в качестве очередной механической диковинки.

Позднее она заняла центральное место в Парижском музее искусств и ремесел, а ее изображение стало эмблемой французского общества автомобильных инженеров. На родине Кюньо, в Лотарингии, ему поставили памятник, где в 1969 г. было торжественно отмечено двухсотлетие «паровой телеги».

В начале XIX в. возникли и начали быстро развиваться железные дороги. Но из-за того что необходимо было прокладывать рельсы для паровоза, это не могли сделать на всей территории государства.

Для подвозки грузов и пассажиров к железной дороге стали широко применять экипажи. К этому времени мощность паровых экипажей увеличилась в 10 раз по сравнению с повозкой Кюньо, значительно были уменьшены размеры машин и расход топлива. Однако развитие безрельсового парового транспорта, в отличие от железнодорожного, шло недостаточно быстро. Истории известен такой случай, когда церковь заподозрила Уильяма Мердока в общении с нечистой силой во время опытов с паровой машиной и изобретателю пришлось остановить все работы.

Вокруг паровых машин тоже возник скандал, связанный с тем, что Джеймс Уатт обвинил своего бывшего сотрудника Ричарда Тревитика, планировавшего установить паровую машину на свою повозку, в краже идей фирмы «Болтон и Уатт». Уатт пытался даже провести через английский парламент закон о запрещении опасных паровых экипажей. Ему это не удалось, но Тревитику так или иначе пришлось остановить все работы. Это было связано с отсутствием в окрестностях Лондона хороших дорог, пригодных для его парового экипажа. На расчистку трасс от камней и деревьев ушло все состояние Тревитика, отчаявшийся изобретатель умер в нищете. Лишь в 20-х гг. XIX в., после значительного улучшения качества дорог, паровые повозки вновь стали появляться в Англии.

Со временем к дилижансу присоединили повозку с запасами топлива и воды. Это позволило пятнадцатиместным паровым дилижансам совершить около 700 рейсов и преодолеть почти 7 тыс. км со скоростью 30 км/ч. Едва паровые дилижансы стали более уверенно вести себя на дорогах, появилось новое препятствие. Владельцы конного почтового и пассажирского транспорта, видя в паровых автомобилях серьезного конкурента, убедили парламент Англии в том, что машины портят дороги. Правительство ввело налоги на паровые автомобили. Сокрушительным ударом по владельцам любых механических повозок стал принятый парламентом «Закон о дорожных локомотивах», который уничтожил самое главное преимущество парового транспорта - скорость, ограничив ее до 15 км/ч.

Паровоз - локомотив с самостоятельной паросиловой установкой (паровой котел и паровая машина), движущийся по проложенным рельсам. Первые паровозы были созданы в Великобритании в 1803 г. Р. Тревитиком и в 1814 г. - Дж.Стефенсоном. В России первый паровоз построен в 1833 г. отцом и сыном Черепановыми.

Рисунок «дорожного локомотива», построенного Тревитиком и Виваном в 1803 г.

В 1865 г., когда железные дороги покрыли своей сетью основную часть территории Англии, их владельцы совместно с владельцами конного транспорта нанесли окончательный удар по паровым каретам. Начиная с этого года паровые машины должны были на загородных участках дороги двигаться со скоростью 7 км/ч, в пределах города - до 4 км/ч. Кроме этого, перед паровой повозкой обязательно должен был бежать специальный человек с красным флажком, предупреждая всех о приближающейся опасности.

Так, в Англии на несколько десятилетий был уничтожен такой вид транспорта, как паровые дилижансы. Однако паровозы, приводимые в движение тем же паровым двигателем, беспрепятственно и с выгодой для их владельцев продолжали катить по рельсам. Принятый закон был смягчен лишь в 1878 г. и полностью отменен в 1896 г., когда по дорогам Европы ездили десятки сотен автомобилей с бензиновыми двигателями.

Появление паровых двигателей повлекло за собой дальнейшее развитие велосипедов и возникновение мотоциклов. Считается, что первый мотоцикл был создан в 1868 г. французом Эрне Мишо. Он имел маленький паровой двигатель, очень большое переднее колесо и очень маленькое заднее. Паровой мотор работал ненадежно, и для подстраховки Мишо поставил на свое детище педали с приводом на переднее колесо. Однако он довольно быстро разочаровался в собственном творении и стал заниматься только велосипедами. Россия тоже не отставала от всеобщего увлечения паровыми двигателями. И хотя проектов создания паровых автомобилей в России было достаточно много, воплощены в жизнь были лишь единицы. Первым наиболее реальным проектом стал «быстрокат» Казимира Янкевича, датированный 1830 г. Однако он так и не был построен, несмотря на то, что по заверениям автора был способен развивать скорость до 30 км/ч.

Первый паровой колесный тягач в России был построен в 1874 г. на Мальцевском заводе в Людиново. В качестве прототипа был взят английский автомобиль «Эвелин Портер», однако русский тягач получился мощнее и тяжелее. Кроме этого, он был приспособлен к работе на дровах, а не на угле. Всего было построено семь таких тягачей.

Как и во Франции, большой интерес к паровым тягачам в России проявило военное ведомство. Как только в России появился первый рутьер, приобретенный бароном Буксгев-деном для своего имения под Ригой, военные провели его испытания. Паровой тягач «системы Томсона» достойно выдержал испытания, и в 1876 г. после испытаний еще нескольких моделей рутьеров было принято решение об их закупке для нужд российской армии.

Следующим паровым автомобилем после рутьеров Мальцевского завода был построенный в 1901 г. легковой паромобиль московского велосипедного завода «Дукс». На машине этой довольно удачной конструкции был совершен не только пробег в Крым и обратно, но и восхождение на Ай-Петри. Однако паровым автомобилям так и не удалось прижиться в России. Последней попыткой в этом направлении стала постройка в конце 1949 г. двух паровых грузовых автомобилей НАМИ-012. Испытания подтвердили работоспособность и долговечность машин, при этом их ходовые качества были не хуже, чем у дизельного грузовика.

![]()

Рутьер - паровой тягач, способный буксировать специальные вагоны, платформы или прицепы.

Вслед за французом Эрне Мишо проблемой велосипеда с мотором (мотоцикла) занялся америкапский изобретатель Сильвестр Рупер. Он установил на свою конструкцию двухцилиндровый паровой мотор Для непрерывной его работы приходилось постоянно поддерживать огонь в топке, чтобы вода все время кипела. Рупер изготовил десяток таких мотоциклов, но не сумел продать ни одного и показывал это чудо техники на ярмарках. ло время одного из представлений он умер от разрыва сердца.

![]()

Лесовозный автопоезд с тягачом НАМИ-012.

Максимальная скорость - 42 км/ч, запаса дров в бункерах хватало на 80 км пробега.

Вернемся во Францию конца XIX в. Здесь в это время паровые автомобили пережили свое второе рождение. Двигатели оснастили керосиновыми горелками вместо угольных топок, теперь они не нуждались в запасе угля и долгом разогреве. Леон Серполле (1858-1907) в своей модели парового экипажа заменил водяной котел длинной многократно изогнутой трубой - змеевиком. Это была настоящая удача, поскольку такая замена позволила уменьшить объем используемой воды. Кроме этого, на повозке Серполле были установлены эластичные шины, повышающие комфорт поездки, и специальный механизм, соединяющий вал паровой машины и ведущие колеса - кардан. Он получил свое название от имени итальянского изобретателя Джероламо Кардано и позволял передать вращение от неподвижно закрепленной паровой машины к покачивающимся на рессорах колесам повозки.

Аналогичным образом были построены паровые экипажи отца и сына Болли. Занимаясь литьем колоколов, Болли-отец увлекся изучением технологии обработки металлов, а затем и устройством различных машин. На выставке в Париже, проходящей в 1867 г., двадцатилетнего юношу поразили велосипеды и паровые омнибусы.

У Амадея Болли зародилась идея создать паровую повозку личного пользования, которая, как писал сам мастер, «предоставила бы удобства велосипеда людям пожилого возраста и далеким от спорта». Начало франко-прусской войны на время отодвинуло реализацию этой идеи, но уже в 1875 г. первая паровая машина Болли была продемонстрирована в Париже. Она представляла собой паровой дилижанс, рассчитанный на 12 мест, и получила название «Послушная». Имея общую массу 5 т, паровик расходовал на 1 км пути 2,5 кг угля и 14 л воды. По этим показателям Болли удалось опередить подобные паровые омнибусы англичан в 1,5-2 раза. Впереди сидел управляющий поездом (по терминологии тех лет - кондуктор), а сзади - кочегар (шофер), который обслуживал паровой котел. Четырехцилиндровая паровая машина (точнее, две двухцилиндровые) давала возможность на ровной горизонтальной дороге развивать скорость до 40 км/ч.

Болли продолжал совершенствовать свою паровую повозку и через некоторое время придал ей более традиционный вид. Его новая модель, изготовленная в 80-х гг. XIX в. и получившая название «Новая», имела еще более высокие показатели. Масса омнибуса составляла 3,5 т, при этом на 1 км пути ей требовалось 1,5 кг угля и 7 л воды. По своим скоростным характеристикам машина Болли могла соревноваться даже с только что появившимися бензиновыми автомобилями. Кстати, если отбросить паровой двигатель, то по конструкции и внешнему виду повозка Болли больше была похожа на современный автомобиль, чем первые бензиновые «безлошадные экипажи», официально считающиеся автомобилями. В ее конструкции присутствовали даже такие элементы, как независимая подвеска колес и металлический кузов, получившие распространение на автомобилях лишь в середине 30-х гг. XX в.

В дальнейшем часто использовали паровую машину в качестве двигателя легких трех- и четырехколесных повозок. Во Франции этим занимались Леон Серполле и фабрика «Де Дион-Бутон и Трепарду». Использование вертикального трубчатого котла намного меньшего размера, чем обычные, позволило уменьшить массу двигателя, упростить обслуживание и устранить опасность взрыва. Получившиеся в результате усовершенствования небольшие, похожие на брички четырехместные паровые экипажи были очень популярны в начале XX в. во Франции и особенно в США, где паровые автомобили выпускались до начала 30-х гг.

Омнибус - ногоместная карета, совершавшая регулярные рейсы в городах и между ними. Один из первых образцов общественного транспорта.

В 1533 г, еще будучи студентом медицинского университета, итальянский математик и философ Джероламо Кардано (1506-1576) предложил способ соединения двух вращающихся валов, находящихся под углом друг к другу. Благодаря этому открытию вотуже пятое столетие человечество использует карданную передачу.

Паровая машина «Послушная», построенная Амадеем Болли в 1875 г.

Трехколесный паровик Серполле. 1891 г.

Модель первого российского паровоза, построенного механиками отцом и сыном Черепановыми в 1833 г.

Но несмотря на все усовершенствования, паровые автомобили второй половины XIX в. оставались весьма неудобными для эксплуатации. Водитель должен был владеть теми же знаниями и сноровкой, что и машинист на

железной дороге.

Это привело к тому, что паровая машина была практически недоступна массовому потребителю. Несмотря на это, именно она сыграла важную роль в развитии автомобильной техники. Благодаря этой машине была доказана реальная возможность механического передвижения экипажа, опробованы и усовершенствованы различные механизмы будущего автомобиля. Со времен паровых автомобилей нам осталось и слово «шофер» (его раньше писали через два «ф»), что в переводе с французского означает «кочегар». И хотя на автомобиле давно уже нет ни котла, ни топки, часто современного водителя называют шофером.

К началу XX в. паровые двигатели могли достигать мощности 15 млн. Вт, а скорость вращения их вала составляла 1000 об/мин. На одной из своих поздних машин Серполле в 1902 г. установил мировой рекорд скорости автомобиля - 120 км/ч. Годом позже он установил еще один рекорд - 144 км/ч. А еще через два года, в 1905 г., американец Ф. Мариотт на паровом автомобиле превысил скорость 200 км/ч.

Казалось, еще чуть-чуть и паровой автомобиль будет признан всеми и завоюет себе будущее. Усилия Серполле и других автомобильных конструкторов вызывали одобрение, и люди мирились с хлопотами, связанными с обслуживанием паровых машин.

В 80-х гг. XIX в. появились автомобили с бензиновыми двигателями. Их главное преимущество заключалось в малой массе и быстром запуске, хотя они были не лишены ряда недостатков, от которых уже «вылечились» паровые машины.

Несмотря на все старания ученых и инженеров спасти паровики, они уже не соответствовали современным требованиям. Паровые двигатели были тяжелыми, громоздкими, требовали большого количества топлива и воды и не обещали дальнейшего повышения экономичности. На транспорте их все больше вытесняли появившиеся в конце XIX в. двигатели внутреннего сгорания.

Один из первых омнибусов на улицах Нью-Йорка.

ЗАРОЖДЕНИЕ ДВУХКОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТА

Параллельно с развитием первых автомобилей изобретатели продолжали совершенствовать конструкции мотоциклов и установленных на них моторов. Наиболее интересными работами в этой области были аппараты французского инженера Луи Гийома Перро, который создал собственный паровой мотоцикл. Начал он, как и его соотечественник Эрне Мишо, с велосипеда, оснастив его в 1868 г. большим маховиком, благодаря чему ездок мог определенное время двигаться по инерции. Через год Перро стал применять в своих конструкциях одинарную трубчатую раму.

Революционным стал велосипед, разработанный Луи Перро, с электроприводом на заднем колесе. А ведь это было во времена, когда электротехника только зарождалась и хороших электромоторов не существовало, поэтому фантастический для того времени проект тик и остался на бумаге.

Итогом всех этих изобретений стала паровая машина для велосипеда, разработанная Перро в 1871 г. Через некоторое время мотоцикл был изготовлен и опробован на ходу. Топливом для горелки должны были служить винный спирт, керосин или растительное масло. Двигатель - одноцилиндровая паровая машина. Вдоль рамы крепился рабочий цилиндр, а бачки для топлива и воды располагались поперек рамы. С помощью специального регулятора можно было менять количество подаваемого в цилиндр пара, изменяя тем самым скорость мотоцикла. Тормоза на машине Перро не было.

Основой рамы была толстая изогнутая труба, которая крепилась к рулевой колонке и проходила к заднему колесу. Обода колес были деревянными, заделанными снаружи металлом. Металлическими были и спицы. Седло крепилось на длинной рессоре и могло перемещаться вдоль машины - вперед летом, дабы отодвинуться от горячего мотора, а зимой назад, чтобы согреться от него. Перро предлагал свое детище за три тысячи франков. Но, к сожалению, накануне франко-прусской войны его изобретение не смогло завоевать поклонников и принести прибыль.

Мотоцикл Перро имел трубчатую раму с закрепленным на ней рабочим цилиндром и бачками для топлива и воды.

«Моторный велосипед» с деревянной рамой.

Стоит упомянуть еще об одном изобретателе «пароциклов» - американце Луисе Копленде. В 1884 г. он поставил провой мотор впереди водителя над маленьким передним колесом, чтобы разгрузить заднее (масса водителя плюс масса двигателя). Этот мотоцикл мог разогнаться до 18 км/ч, несясь по улицам, как «исчадие ада», и пугая граждан. Позднее Копленд основал собственную фирму по производству мотоциклов.

В дальнейшем развитие мотоциклов приостановилось. Люди, занимавшиеся их изготовлением, столкнулись с той же проблемой, что и автомобильные мастера, - с отсутствием легкого и экономичного двигателя. Лишь появление двигателя внутреннего сгорания в корне изменило ситуацию, дав мощный толчок дальнейшему развитию этого оригинального вида транспорта.

Паровая машина стала первым механическим двигателем, для которого нашлось широкое практическое применение. Первые поршневые паровые машины начали вначале применяться на фабричном производстве, а позднее их смогли соединить с колёсами и получить самодвижущиеся машины:

- пароходы;

- паровозы;

- тракторы;

- автомобили.

История изобретения паровой машины

Основной принцип действия любой паровой машины заключается в том, что энергия горячего пара преобразуется в механическую энергию, которая может быть:

- возвратно-поступательной;

- вращательной.

А полученная механическая энергия может уже использоваться для полезных целей. Принцип работы паровой машины был понятен ещё древним грекам, но в тёмные века люди о нём прочно забыли. Вновь интерес к этой проблеме возродился только в 17-м веке. Итальянец Джованни Бранка в 1629 году предложил модель собственной паровой турбины. Но из-за недопустимо больших потерь энергии эта первая паровая машина в мире практического применения не нашла.

Этот француз – медик по образованию, переехал в 1675 году в Англию, где отметился целым рядом изобретений. Так, им изобретён «папенов котёл» – прообраз современной пароварки. Папен смог заметить взаимосвязь между ростом давления и температуры кипения жидкости. Он смог соорудить герметичный котёл, где поддерживалось повышенное давление. В результате этого вода в нём закипала при повышенной температуре, а продукты стало возможно готовить при температуре выше 100 градусов, что ускоряло процесс приготовления пищи.

Накануне переезда в Туманный Альбион Папен изобрёл пороховой двигатель. Сгорающий в цилиндре порох толкал поршень. Образовавшиеся пороховые газы удалялись через клапан, а оставшиеся остывали, благодаря чему в цилиндре возникало лёгкое разрежение, и давление атмосферы возвращало на место поршень.

По подобному же принципу Папен создал в 1698 году аналогичный двигатель, но уже на воде. Это фактически была первая паровая машина.

Несмотря на то, что сама идея сулила немалые выгоды, своему автору она дивидендов не принесла. Дело в том, что несколько раньше Сейвери (английский механик) запатентовал свой паровой насос, что было на тот момент единственным способом применения для паровой машины. Так вышло, что изобретатель первой паровой машины Дени Папен умер в 1714 году в Лондоне, будучи бедным и одиноким.

Машина Томаса Ньюкомена

Больших барышей смог добиться этот предприимчивый англичанин. Ему было 35 лет, когда создавалась машина Папена. Ньюкомен тщательно изучил наследие Папена и Сейвери и отметил недостатки обеих моделей, а сильные идеи взял на вооружение. Сотрудничая со специалистом по водопроводам и стеклу Д. Калли, Ньюкомен создал к 1712 году первую свою модель, продолжив историю создания паровых машин. Её принципиальная работа выглядела так:

- в конструкции был вертикальный цилиндр с поршнем (от Папена);

- пар генерировался в отдельном котле, который действовал по принципу изобретения Сэйвери;

- герметичность паровому цилиндру обеспечивала обтягивающая поршень кожа.

Нагнетая давление, устройство Ньюкомена поднимало из шахт воду. Но оно было очень громоздкое и чрезвычайно прожорливое на уголь. Но эти недостатки не помешали полувековой эксплуатации данного изобретения на шахтах. Благодаря нему стало возможно реанимировать ранее заброшенные из-за подтопления грунтовой водой шахты. Но поскольку его машина была компиляцией ранних изобретений, то Ньюкомен патента на неё получить не смог.

Машина Уатта

Решающий шаг смог сделать британец Джеймс Уатт, благодаря усилиям которого появилась достаточно мощная и компактная первая поршневая паровая машина. Будучи механиком университета Глазго, Уатт в 1763 году взялся за починку паровой машины Ньюкомена. В процессе ремонта он придумал способ сокращения её прожорливости – её цилиндр нужно было поддерживать в нагретом состоянии.

Но требовалось решить ещё проблему конденсации пара. Решение он уловил, проходя мимо прачечных, из-под крышек котлов которых валили пар. Он сообразил, что пар является газом, который и следует запустить в цилиндр с пониженным давлением. Он добился герметичности системы поршень-цилиндр путём обмотки первого промасленной пеньковой верёвкой, после чего стал возможным отказ от атмосферного давления – заметный шаг вперёд.

В 1769 году Уатт запатентовал паровую машину, в которой температура пара и важнейших деталей была одинаковой.

Видео о первой паровой машине Джеймса Уатта

Но в жизни Уатту везло меньше, и патент ему пришлось заложить за долги. Через 3 года он познакомился с богатым промышленником Мэттью Болтоном, который выкупил для Уатта его патенты. Под его опекой Уатт вернулся к работе. Уже в 1773 году новая модель Уатта на испытаниях продемонстрировала гораздо меньшее потребление угля, чем требовали её предшественники. А ещё через год Англия начала промышленный выпуск машин Уатта. В 1781 году Уатт запатентовал паровую машину, которая приводила в действие промышленные станки. Ещё чуть позднее эти же технологии стали использоваться для движения пароходов и поездов, что станет подлинной технической революцией.

Нам не менее дорог Иван Ползунов – русский изобретатель первой паровой машины, которая была способна приводить в действие многие рабочие механизмы. Причём, сделал он это изобретение раньше Уайта – в 1763 году, работая на алтайских горнорудных заводах. Он ознакомил со своим проектом начальника заводов, а тот получил из столицы добро на сборку агрегата. Ползунову приказали построить большую машину.

Эта работа заняла 21 месяц, но когда она была почти готова, болевший чахоткой изобретатель умер, не дожив нескольких дней до её первых испытаний. Паровая машина Ползунова могла работать беспрерывно и в автоматическом режиме. Это было доказано в результате испытаний, проведённых в 1766 году учениками Ползунова. А через месяц машина уже начала трудиться, не только окупив все затраты на своё создание, но и принеся владельцам прибыль.

Как Вы считаете, кого можно назвать первым изобретателем паровой машины? Расскажите об этом в

УАТТ, ДЖЕЙМС (Watt, James, 1736-1819), шотландский инженер и изобретатель. Родился 19 января 1736 г. в Гриноке, близ Глазго (Шотландия), в семье купца. Из-за слабого здоровья Уатт формально мало учился, но очень многое изучил самостоятельно. Уже подростком он увлекался астрономией, химическими опытами, научился всё делать своими руками, и даже заслужил от окружающих звание «мастера на все руки».

Большинство людей считают его изобретателем паровой машины, но это не совсем так.

Паровые машины, построенные Д.Папеном, Т.Севери, И.Ползуновым, Т.Ньюкоменом начали работать на шахтах ещё задолго до Д.Уатта. Они различались конструктивно, но главное в них было то, что движение поршня вызывалось попеременным нагреванием и охлаждением рабочего цилиндра. Из-за этого они были медленными и потребляли очень много топлива.

19 января 1736 г родился Джеймс Уатт (James Watt, 1736-1819), выдающийся шотландский инженер и изобретатель, прославившийся прежде всего как создатель усовершенствованной паровой машины. Но и в истории медицины критических состояний он оставил яркий след своим сотрудничеством с «Пневматическим медицинским институтом» Томаса Беддо (Beddoes, Thomas, 1760-1808). Джеймс Уатт снабжал лаборатории института необходимым оборудованием. Благодаря его участию, в «Пневматическом институте» создавались и испытывались первые ингаляторы, спирометры, газомеры и т.д.

Сам Джеймс Уатт, а также его жена и один из сыновей, неоднократно участвовали в научных экспериментах. «Пневматический институт» стал настоящим научным центром, в котором изучались свойства различных газов и их влияние на организм человека. Можно сказать, что Томас Беддо и его сотрудники были пионерами и предшественниками современной респираторной терапии. К сожалению, Томас Беддо ошибочно полагал, что туберкулёз вызывается избытком кислорода.

Поэтому сын Джеймса Уатта, Грегори, прошёл в «Пневматическом институте» совершенно бесполезный курс лечения ингаляциями углекислого газа. Однако именно в «Пневматическом институте» впервые был применён с лечебной целью кислород; были разработаны основы аэрозольной терапии; впервые была измерена общая ёмкость лёгких методом разведения водорода (Г.Дэви), и т.д. Венцом сотрудничества Уатта и Беддо по лечебному применению различных газов стала их совместная книга «Материалы по медицинскому применению искусственных сортов воздуха», вышедшая двумя изданиями (1794, 1795 гг.), и ставшая первым специальным пособием по оксигенотерапии.

В 1755 г. Уатт уехал в Лондон учиться на механика и мастера по изготовлению математических и астрономических инструментов. Освоив за год семилетнюю программу обучения, Уатт возвратился в Шотландию и получил место механика в университете Глазго. Заодно он открыл и свою собственную ремонтную мастерскую.

В университете Уатт познакомился с великим шотландским химиком Джозефом Блэком (Joseph Black, 1728-1799), открывшим углекислый газ в 1754 г. Эта встреча способствовала разработке ряда новых химических приборов, необходимых в дальнейших исследованиях Блэка, например, ледяного калориметра. В это время Джозеф Блэк занимался проблемой определения теплоты парообразования, а Уатт принимал участие в обеспечении технической стороны экспериментов.

В 1763 г. к нему, как к механику университета, обратились с просьбой отремонтировать университетскую модель паровой машины Т.Ньюкомена.

Здесь следует сделать небольшое отступление в историю создания паровых машин. Когда-то нас учили в школе, воспитывая «великодержавный шовинизм», что паровую машину изобрел русский крепостной механик Иван Ползунов, а не какой-то там Джеймс Уатт, о роли которого в создании паровых машин иногда можно было прочитать в «неправильных» с патриотической точки зрения книжках. Но на самом деле изобретателем паровой машины является не Иван Ползунов, и не Джеймс Уатт, а английский инженер Томас Ньюкомен (Thomas Newcomen, 1663-1729).

Более того, первая попытка поставить пар на службу человеку была предпринята в Англии ещё в 1698 г. военным инженером Томасом Сэйвери (Thomas Savery, 1650?-1715). Он создал паровой водоподъёмник, предназначавшийся для осушения шахт и перекачивания воды, и ставший прототипом паровой машины.

Машина Сэйвери работала следующим образом: сначала герметичный резервуар наполнялся паром, затем внешняя поверхность резервуара охлаждалась холодной водой, отчего пар конденсировался, и в резервуаре создавался частичный вакуум. После этого вода, например, со дна шахты засасывалась в резервуар через заборную трубу и после впуска очередной порции пара выбрасывалась наружу через выпускную трубу. Затем цикл повторялся, но воду можно было поднимать только с глубины менее 10,36 м, поскольку в действительности её выталкивало атмосферное давление.

![]()

Эта машина была не очень удачной, но она навела Папена на яркую мысль заменить порох водой. И в 1698 г. он построил паровую машину (в том же году свою «огненную машину» построил и англичанин Сэйвери). Вода нагревалась внутри вертикального цилиндра с поршнем внутри, и образовавшийся пар толкал поршень вверх. Когда пар охлаждался и конденсировался, поршень опускался вниз под действием атмосферного давления. Таким образом, посредством системы блоков машина Папена могла приводить в действие различные механизмы, например, насосы.

С паровыми машинами Сэйвери и Папена был знаком английский изобретатель Томас Ньюкомен (Thomas Newcomen,1663 - 1729), который часто бывал на шахтах в Вест Кантри, где он работал кузнецом, и поэтому хорошо понимал, как нужны надёжные насосы для предотвращения затопления шахт. Он объединил свои усилия с водопроводчиком и стекольщиком Джоном Калли в попытке построить более совершенную модель. Их первая паровая машина была установлена на угольной шахте в Стаффордшире в 1712 г.

Как и в машине Папена, поршень перемещался в вертикальном цилиндре, но в целом машина Ньюкомена была значительно более совершенной. Чтобы ликвидировать зазор между цилиндром и поршнем, Ньюкомен закрепил на торце последнего гибкий кожаный диск и налил на него немного воды.

Пар из котла поступал в основание цилиндра и поднимал поршень вверх. При впрыскивании в цилиндр холодной воды, пар конденсировался, в цилиндре образовывался вакуум, и под воздействием атмосферного давления поршень опускался вниз. Этот обратный ход удалял воду из цилиндра и посредством цепи, соединенной с коромыслом, двигавшимся наподобие качелей, поднимал вверх шток насоса. Когда поршень находился в нижней точке своего хода, в цилиндр снова поступал пар, и с помощью противовеса, закрепленного на штоке насоса или на коромысле, поршень поднимался в исходное положение. После этого цикл повторялся.

Машина Ньюкомена оказалась на редкость удачной для того времени и использовалась по всей Европе более 50 лет. Её использовали для откачки воды из многочисленных шахт в Великобритании. Это было первое крупносерийное изделие в истории техники (выпущено несколько тысяч штук).

В 1740 г. машина с цилиндром длиной 2,74 м и диаметром 76 см за один день выполняла работу, которую бригады из 25 человек и 10 лошадей, работая посменно, раньше выполняли за неделю.

В 1775 г. ещё более большая машина, построенная Джоном Смитоном (создателем Эддистоунского маяка), за две недели осушила док в Кронштадте (Россия). Ранее с использованием высоких ветряков на это уходил целый год.

И, тем не менее, машина Ньюкомена была далека до совершенства. Она преобразовывала в механическую энергию всего лишь около 1 % тепловой энергии и, как следствие, пожирала огромное количество топлива, что, впрочем, не имело особого значения, когда машина работала на угольных шахтах.

В целом машины Ньюкомена сыграли огромную роль в сохранении угольной промышленности. С их помощью удалось возобновить добычу угля во многих затопленных шахтах.

Про изобретение Ньюкомена можно сказать, что это была действительно паровая машина, вернее, пароатмосферная машина. От предыдущих прототипов паровых машин её отличало следующее:

* движущей силой в ней было атмосферное давление, а разрежение достигалось при конденсации пара;

* в цилиндре находился поршень, который совершал рабочий ход под действием пара;

* вакуум достигался в результате конденсации пара при впрыскивании внутрь цилиндра холодной воды.

Поэтому на самом деле изобретателем паровой машины по праву является англичанин Томас Ньюкомен, который разработал свою пароатмосферную машину в 1712 г. (за полстолетия до Уатта).

Совершая краткий экскурс в историю создания паровых машин, нельзя пройти мимо личности нашего выдающегося соотечественника Ивана Ивановича Ползунова (1729-1766), построившего пароатмосферную машину раньше, чем это сделал Джеймс Уатт. Будучи механиком Колывано-Воскресенских горнорудных заводов на Алтае, он предложил 25 апреля 1763 г. проект и описание «огнедействующей машины». Проект попал на стол к начальнику заводов, который одобрил его и отослал в Петербург, откуда вскоре пришел ответ: «…Сей его вымысл за новое изобретение почесть должно».

Ползунов предлагал построить вначале небольшую машину, на которой можно было бы выявить и устранить все недостатки, неизбежные в новом изобретении. Заводское начальство с этим не согласилось и решило строить сразу огромную машину для мощной воздуходувки. В апреле 1764 г. Ползунов приступил к строительству машины, в 15 раз более мощной по сравнению с проектом 1763 г.

Идею пароатмосферного двигателя он взял из книги И. Шлаттера «Обстоятельное наставление рудному делу…» (Санкт-Петербург, 1760 г.).

Но двигатель Ползунова коренным образом отличался от английских машин Сэйвери и Ньюкомена. Те были одноцилиндровые и пригодны лишь для откачки воды из шахт. Двухцилиндровый двигатель непрерывного действия Ползунова мог подавать дутье в печи и откачивать воду. В дальнейшем изобретатель рассчитывал приспособить его и для других нужд.

Постройку машины поручили Ползунову, в помощь которому были выделены «не знающие, но только одну склонность к тому имеющие из здешних мастеровых двое», да еще несколько подсобных рабочих. С этим «штатом» Ползунов приступил к постройке своей машины. Строилась она год и девять месяцев. Когда машина уже прошла первое испытание, изобретатель заболел скоротечной чахоткой и 16 (28) мая 1766 г., за несколько дней до завершающих испытаний, умер.

23 мая 1766 г. ученики Ползунова Левзин и Черницын одни приступили к последним испытаниям паровой машины. В «Дневной записке» от 4 июля было отмечено «исправное машинное действие», а 7 августа 1766 г. вся установка, паровая машина и мощная воздуходувка, была сдана в эксплуатацию. Всего за три месяца работы машина Ползунова не только оправдала все затраты на её постройку в сумме 7233 рублей 55 копеек, но и дала чистую прибыль в 12640 рублей 28 копеек. Однако, 10 ноября 1766 г. после того, как у машины перегорел котел, она простояла без действия 15 лет 5 месяцев и 10 дней. В 1782 г. машина была разобрана. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул. 1996. Т. 2. С. 281-282; Барнаул. Летопись города. Барнаул. 1994. ч. 1.с.30).

В это же время в Англии над созданием паровой машины работал и Джеймс Уатт. В 1763 г. к нему, как к механику университета, обратились с просьбой отремонтировать университетскую модель паровой машины Т.Ньюкомена.

Отлаживая университетскую модель пароатмосферной машины Т.Ньюкомена, Уатт убедился в низкой эффективности подобных машин. Он загорелся идеей улучшить параметры паровой машины. Ему было ясно, что основной недостаток машины Ньюкомена состоял в попеременном нагревании и охлаждении цилиндра. Каким же образом избежать этого? Ответ пришел к Уатту воскресным весенним днем 1765 г. Он понял, что цилиндр может постоянно оставаться горячим, если до конденсации отводить пар в отдельный резервуар через трубопровод с клапаном. При этом перенос процесса конденсации пара за пределы цилиндра должен способствовать снижению расхода пара. Более того, цилиндр может оставаться горячим, а конденсор холодным, если снаружи их покрыть теплоизоляционным материалом.

Усовершенствования, которые внес Уатт в паровую машину (центробежный регулятор, отдельный конденсатор пара, уплотнители и др.), не только подняли коэффициент полезного действия машины, но и окончательно превратили пароатмосферную машину в паровую, а главное - машина стала легко управляемой.

В 1768 г. он подал прошение о патенте на свое изобретение. Патент он в 1769 г. получил, но построить паровую машину ему долго не удавалось. И только в 1776 г. при материальной поддержке доктора Ребека, основателя первого металлургического завода в Шотландии, паровая машина Уатта была, наконец, построена и успешно прошла испытание.

![]()

Первая машина Уатта оказалась вдвое эффективнее машины Ньюкомена. Интересно, что в основе разработок, следовавших за исходным изобретением Ньюкомена, лежало понятие “производительности” двигателя, что означало число футофунтов воды, которое закачивалось на бушель угля. Кому принадлежала идея этой единицы, теперь не известно. Этот человек не вошёл в историю науки, но, наверное, это был какой-нибудь прижимистый владелец шахты, который замечал, что некоторые двигатели работали более эффективно, чем другие, и не мог допустить того, чтобы на соседней шахте была большая норма выработки.

И хотя испытания машины прошли успешно, в ходе её дальнейшей эксплуатации стало ясно, что первая модель Уатта оказалась не совсем удачной, и сотрудничество с Ребеком прервалось. Несмотря на нехватку средств, Уатт продолжал работать над усовершенствованием паровой машины. Его работы заинтересовали Мэтью Боултона (Matthew Boulton), инженера и богатого фабриканта, владельца металлообрабатывающего завода в местечке Сохо под Бирмингемом. В 1775 г. Уатт и Боултон заключили соглашение о партнерстве.

В 1781 г. Джеймс Уатт получил патент на изобретение второй модели своей машины. Среди новшеств, внесённых в неё и в последующие модели, были:

* цилиндр двойного действия, в котором пар подавался попеременно по разные стороны от поршня, при этом отработанный пар поступал в конденсатор;

* жаровая рубашка, окружавшая рабочий цилиндр для снижения тепловых потерь, и золотник;

* преобразование возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение вала сначала посредством шатунно-кривошипного механизма, а затем с помощью шестеренчатой передачи, явившейся прообразом планетарного редуктора;

* центробежный регулятор для поддержания постоянства числа оборотов вала и маховик для уменьшения неравномерности вращения.

В 1782 г. эта замечательная машина, первая универсальная паровая машина «двойного действия», была построена. Крышку цилиндра Уатт оснастил изобретенным незадолго до того сальником, который обеспечивал свободное движение штока поршня, но предотвращал утечку пара из цилиндра. Пар поступал в цилиндр попеременно то с одной стороны поршня, то с другой, создавая вакуум с противоположной стороны цилиндра. Поэтому поршень совершал и рабочий и обратный ход с помощью пара, чего не было в прежних машинах.

Кроме того, в 1782 г. Джеймс Уатт ввел принцип расширительного действия, разделяя поток пара в цилиндре в начале его течения так, что он начинал расширяться остальную часть цикла под своим собственным давлением. Расширительное действие означает некоторую потерю в мощности, но выигрыш в «производительности». Из всех этих идей Уатта самой полезной была идея расширительного действия. В дальнейшем её практическом внедрении очень помогла индикаторная диаграмма, созданная около 1790 г. помощником Уатта Джеймсом Саузерном.

Индикатор был самопишущим устройством, который можно было присоединять к двигателю для того, чтобы отмечать давление в цилиндре в зависимости от объема пара, поступающего за данный такт. Площадь под такой кривой была мерой работы, проделанной за данный такт. Индикатор использовали для того, чтобы максимально эффективно настроить двигатель. Эта самая диаграмма впоследствии стала частью знаменитого цикла Карно (Сади Карно, 1796-1832) в теоретической термодинамике.

Поскольку в паровой машине двойного действия шток поршня совершал тянущее и толкающее действие, прежнюю приводную систему из цепей и коромысла, которая реагировала только на тягу, пришлось переделать. Уатт разработал систему связанных тяг и применил планетарный механизм для преобразования возвратно-поступательного движения штока поршня во вращательное движение, использовал тяжелый маховик, центробежный регулятор скорости, дисковый клапан и манометр для измерения давления пара.

Универсальный паровой двигатель двойного действия с непрерывным вращением (паровая машина Уатта) получил широкое распространение и сыграл значительную роль в переходе к машинному производству.

Запатентованная Джеймсом Уаттом «ротативная паровая машина» сначала широко применялась для приведения в действие машин и станков прядильных и ткацких фабрик, а позже и других промышленных предприятий. Это привело к резкому повышению производительности труда. Именно с этого момента англичане отсчитывают начало большой промышленной революции, которая вывела Англию на лидирующее положение в мире.

Двигатель Джеймса Уатта годился для любой машины, и этим не замедлили воспользоваться изобретатели самодвижущихся механизмов. Так паровая машина пришла на транспорт (пароход Фултона, 1807 г.; паровоз Стефенсона, 1815 г.). Благодаря преимуществу в средствах передвижения Англия стала ведущей державой мира.

В 1785 г. Уатт запатентовал изобретение новой топки котла, и в этом же году одна из машин Уатта была установлена в Лондоне на пивоваренном заводе Сэмюэла Уитбреда для размалывания солода. Машина выполняла работу вместо 24 лошадей. Диаметр ее цилиндра равнялся 63 см, рабочий ход поршня составлял 1,83 м, а диаметр маховика достигал 4,27 м. Машина сохранилась до наших дней, и сегодня ее можно увидеть в действии в сиднейском музее «Пауэрхауз».

Компания «Боултон и Уатт», созданная в 1775 г., испытала на себе все превратности судьбы, от падения спроса на её продукцию до защиты своих изобретательских прав в судах. Однако с 1783 дела этой компании, монополизировавшей производство паровых машин, пошли в гору. Так Джеймс Уатт стал очень обеспеченным человеком, и помощь «Пневматическому медицинскому институту» Томаса Беддо (Beddoes, Thomas, 1760-1808), с которым он начал сотрудничество в это время, Уатт оказывал весьма и весьма существенную.

Не смотря на бурную деятельность по созданию паровых двигателей, Уатт вышел в отставку с занимаемой им должности в университете Глазго только в 1800 г. Через 8 лет после своей отставки он учредил «Приз Уатта» для лучших студентов и преподавателей университета. Университетская техническая лаборатория, в которой он начинал свою деятельность, стала носить его имя. Имя Джеймса Уатта носит и колледж в Гриноке (Шотландия), родном городе изобретателя.

Эволюция паровой машины Дж.Уатта

1774 г. Паровой

водоотливной насос 1781 г. Паровой двигатель

с вращающим моментом на валу 1784 г. Паровой двигатель

двойного дествия с КШМ

Интересно, что в свое время в качестве единицы мощности Уатт предложил такую единицу, как «лошадиная сила». Эта единица измерения дожила и до наших дней. Но в Англии, где Уатта почитают как пионера промышленной революции, решили иначе. В 1882 г. Британская ассоциация инженеров решила присвоить его имя единице мощности. Теперь имя Джеймса Уатта можно прочесть на любой электрической лампочке. Это был первый в истории техники случай присвоения собственного имени единице измерения. С этого случая и началась традиция присвоения собственных имен единицам измерения.

Уатт прожил долгую жизнь и умер 19 августа 1819 года в Хитфилде близ Бирмингема. На памятнике Джеймсу Уатту написано: “Увеличил власть человека над природой”. Так оценили современники деятельность знаменитого английского изобретателя.

Как работает паровой двигатель

Тепловые двигатели

Машины, производящие механическую работу в результате обмена теплотой с окружающими телами, называются тепловыми двигателями. Во всех типах таких двигателей непрерывное или периодически повторяющееся получение работы возможно только в том случае, когда совершающая работу машина не только получает тепло от какого-то тела (нагревателя), но и отдает часть тепла другому телу (охладителю).

На рисунке, выполненном неизвестным художником согласно указаниям Исаака Ньютона(1642-1727), показано устройство упрощенного экипажа, использующего для движения реактивную силу струи пара.

Паровые двигатели

В середине XVII века были сделаны первые попытки перехода к машинному производству, потребовавшие создания двигателей, не зависящих от местных источников энергии (воды, ветра и пр.). Первым двигателем, в котором использовалось тепловая энергия химического топлива стала пароатмосферная машина, изготовленная по проектам французского физика Дени Папена и английского механика Томаса Севери. Эта машина была лишена возможности непосредственно служить механическим приводом, к ней «прилагалось в комплект» водяное мельничное колесо (по-современному говоря, водяная турбина), которое вращала вода, выжимаемая паром из котла паровой машины в резервуар водонапорной башни. Котел то подогревался паром, то охлаждался водой: машина действовала периодически.

Принцип работы парового двигателя

Настоящая паровая машина работает вот как: вода в закрытом котле доводится до кипения. Пар может выйти только через отверстие, которое ведет в специальную трубу.

В этой трубе, которая называется цилиндром, находится подвижный поршень. Пар давит на поршень, и тот двигает шатун, который крутит маховик.

После того как пар выполнит эту работу, он выходит через клапан и попадает в систему трубок.

Мощные паровые машины, естественно, имеют чрезвычайно сложную конструкцию.

Принцип действия парового двигателя

Поршень образует в цилиндре паровой машины одну или две полости переменного объёма, в которых совершаются процессы сжатия и расширения.

Работа поршня 1 посредством штока 2, ползуна 3, шатуна 4 и кривошипа 5 передаётся главному валу 6, несущему маховик 7, который служит для снижения неравномерности вращения вала. Эксцентрик, сидящий на главном валу, с помощью эксцентриковой тяги приводит в движение золотник 8, управляющий впуском пара в полости цилиндра. Пар из цилиндра выпускается в атмосферу или поступает в конденсатор. Для поддержания постоянного числа оборотов вала при изменяющейся нагрузке паровые машины снабжаются центробежным регулятором 9, автоматически изменяющим сечение прохода пара, поступающего в паровую машину (дроссельное регулирование, показано на рисунке), или момент отсечки наполнения (количественное регулирование).

Классификация паровых двигателей

Паровые машины разделяются:

по назначению

стационарные

нестационарные (передвижные и транспортные)

по используемому пару

низкого давления (до 12 кг/см²)

среднего давления (до 60 кг/см²)

высокого давления (свыше 60 кг/см²)

по числу оборотов вала

тихоходные (до 50 об/мин, как на колёсных пароходах)

быстроходные

по давлению выпускаемого пара

на конденсационные (давление в конденсаторе 0,1-0,2 ата)

выхлопные (с давлением 1,1-1,2 ата)

теплофикационные с отбором пара на нагревательные цели или для паровых турбин давлением от 1,2 ата до 60 ата в зависимости от назначения отбора (отопление, регенерация, технологические процессы, срабатывание высоких перепадов в предвключённых паровых турбинах).

По расположению цилиндров

горизонтальные

наклонные

вертикальные

по числу цилиндров

одноцилиндровые

многоцилиндровые

сдвоенные, строенные и т. д., в которых каждый цилиндр питается свежим паром

паровые машины многократного расширения, в которых пар последовательно расширяется в 2, 3, 4 цилиндрах возрастающего объёма, переходя из цилиндра в цилиндр через т. н. ресиверы (коллекторы).

По типу передаточного механизма паровые машины многократного расширения делятся на тандем-машины и компаунд-машины. Особую группу составляют прямоточные паровые машины, в которых выпуск пара из полости цилиндра осуществляется кромкой поршня.

Паровой двигатель

Это двигатель, приводимый в действие силой пара. Пар, получаемый путем нагрева воды, используют для движения. В некоторых двигателях сила пара заставляет двигаться поршни, расположенные в цилиндрах. Т.о. создается возвратно-поступательное движение. Подсоединенный механизм обычно преобразует его во вращательное движение. В паровозах (локомотивах) используются поршневые двигатели. В качестве двигателей используют также паровые турбины, которые дают непосредственно вращательное движение, вращая ряд колес с лопатками. Паровые турбины приводят в действие генераторы электростанций и винты кораблей. В любом паровом двигателе происходит превращение тепла, вырабатываемого при нагреве воды в паровом котле (бойлере) в энергию движения. Тепло может подаваться от сжигания топлива в печи или от атомного реактора.

Паровые двигатели, такие как раньше использовались в локомотивах, работают на производимом при нагревании воды паре. Угольная или дровяная топка (1) нагревает котел, напол-ненный водой (2), который производит пар. Пар поднимается и через сухопарник(3) выталкивается через трубы в цилиндр (4), где он вызывает обратное движение поршня (5). Связанный с поршнем рычаг (6) это золотниковый клапан (7), который сначала позволяет пару попасть в цилиндр (как показано), закрывая выпускное окно (8). Это создает давление, которое двигает поршень вперед и приводит к тому, что золотниковый клапан становится в такое положение, когда выпускное окно открывается и пар выходит наружу. Движение колес заставляет поршень двигаться назад, и все начинается снова.

15 ряд ли кто-то сомневается, что одной из главных движущих сил прогресса являются человеческая лень и стремление к комфорту. Это подтверждается бесчисленными сказками, где транспорт передвигается «по щучьему велению», а у счастливчиков имеются волшебные помощники, избавляющие хозяина от необходимости сделать хоть какое-то физическое усилие. Но поскольку в реальности «само» ничего не делается, на протяжении всей истории человечества лучшие умы корпели над изобретениями, которые помогли бы воплотить эти мечты в жизнь.

Если говорить на языке и техники, нужно было изобрести устройство, которое смогло бы преобразовать тот или иной вид энергии в полезную механическую работу. С древнейших времен главным и основным источником энергии была мускульная сила человека и животных, а все имеющиеся технические приспособления в лучшем случае помогали использовать ее более рационально и продуктивно. Позднее люди научились применять силу ветра и воды, текущей или падающей с высоты, заставив их работать в ветряных и . Однако мощность таких двигателей была невелика, и надо было осваивать более перспективные виды энергии тепловую, химическую и электрическую.

Первое известное тепловое устройство, работавшее за счет силы пара, было построено греческим ученым в III в. до н. э. Это была пушка, один конец которой нагревали, а затем заливали туда воду. Мгновенно нагреваясь, превращалась в пар, который, расширяясь, выталкивал из жерла ядро. Спустя два столетия другой греческий ученый создал и описал еще одну тепловую машину полый железный шар, способный вращаться вокруг горизонтальной оси. Из закрытого котла с кипящей водой по трубке поступал в шар, откуда выходил наружу через изогнутые сопла, при этом шар приходил во вращение.

Пароход «Мэйфлауэр» на реке Миссисипи. 1855 г.

Полтора тысячелетия «геронов шар» был всего лишь забавной игрушкой, и только в XVI в. ученые задумались о возможности практического применения тепловой энергии. Знаменитый изобретатель Леонардо да Винчи был первым, кто предположил, что пар может выполнять полезную работу. Об этом свидетельствуют рисунки в его рукописях, изображающие цилиндр и поршень. Да Винчи утверждал, что если под поршень в цилиндр поместить воду, а сам цилиндр нагреть, то образующийся водяной пар будет расширяться, что заставит его искать выход и перемещать поршень вверх. Параллельно арабский инженер Таги аль Дин разработал проект устройства, в котором пар, направляемый на закрепленные по ободу колеса лопасти, вращал вертел. В XVII в. похожую машину построил итальянский изобретатель Джованни Бранка. Приводимое в движение паром анкерное устройство поочередно поднимало и опускало пару пестов в ступах, в результате чего можно было дробить зерно. Однако в этих прообразах паровых турбин поток пара был слишком рассеянным, в результате чего происходила значительная потеря энергии.

До конца XVII в. создаваемые паровые машины были скорее единичными техническими диковинками, поскольку экономических предпосылок для их массового использования еще не было. В 1б70-х годах французский изобретатель Дени Папен и голландский физик Христиан Гюйгенс работали над машиной, в которой поршень поднимался за счет расширения газов при взрыве пороха. В 1680 г. Папен создал вариант двигателя, в котором вместо пороха использовалась вода. Ее наливали в цилиндр под поршень, а сам цилиндр разогревали снизу, при этом образующийся пар поднимал поршень. Затем цилиндр охлаждали, и находящийся в нем пар конденсировался, снова превращаясь в воду.

Паровой двигатель Д. Папена.

Поршень, как и в случае порохового двигателя, под действием своего веса и атмосферного давления опускался. Папен также считается изобретателем парового котла, поскольку именно он понял, что для автоматизации цикла пар должен подаваться в цилиндр извне (поэтому паровой двигатель считается двигателем внешнего сгорания: топливо, разогревающее воду сжигается вне рабочего цилиндра).

Первым паровым двигателем, который был не без успеха использован на производстве, стала сконструированная в 1698 г. английским военным инженером Томасом Севери «пожарная установка». Это устройство, самим изобретателем названное «друг рудокопа», представляло собой паровой насос, который использовался для вращения колес водяной мельницы и для откачки воды из шахт. Машина была не слишком эффективной из-за больших потерь тепла во время охлаждения контейнера и достаточно опасной в эксплуатации, поскольку из-за высокого давления пара трубопроводы и емкости двигателя нередко взрывались.

В 1712 г. английский кузнец Томас Ньюкомен продемонстрировал свой «атмосферный двигатель». Это был усовершенствованный паровой двигатель Севери, в котором рабочее давление пара удалось значительно снизить, следовательно, двигатель стал более безопасным. Пар из котла поступал в основание цилиндра и поднимал поршень.

Сколько лошадей?

Понятие лошадиной силы как единицы мощности паровой машины ввел Дж. Уатт. Но первым термин стал применять Т. Севери еще в 1698 г. При этом подход у них был разный. Севери оценивал мощность своего насоса, исходя из того, что для его работы в сутки потребуется 10 меняющихся по мере усталости лошадей. Уатт же учитывал только работающих на данный момент пару запряженных лошадей. В итоге получалось, что мощность почти одинаковых паровых машин Севери оценивал в 10 «лошадок», а Уатт только в две.

Откачка воды из угольной шахты при помощи паровой машины Т. Ньюкомена. Иллюстрация из The Universal Magazine. 1747 г.

К. Ф. фон Бреда. Потрет Джеймса Уатта. 1792 г.

При впрыскивании в цилиндр холодной воды пар конденсировался, образовывался вакуум, и под воздействием атмосферного давления поршень опускался. Этот обратный ход удалял воду из цилиндра и посредством цепи, соединенной с коромыслом, поднимал шток насоса. Именно машина Ньюкомена явилась первым паровым двигателем, с которым принято связывать начало промышленной революции в Англии. Она оказалась настолько удачной, что использовалась в Европе более 50 лет. Тем не менее в конструкцию вносились некоторые важные изменения. В частности, в 1718 г. англичанин Генри Бейтон изобрел распределительный механизм, который автоматически включал или отключал пар и впускал воду. Он же дополнил паровой котел предохранительным клапаном.

Проект первой в мире паровой машины, способной непосредственно приводить в действие любые рабочие механизмы, предложил в 1763 г. русский изобретатель Иван Иванович Ползунов, механик на Колывано-Воскресенских горнорудных заводах Алтая. Его машина представляла собой двухцилиндровый вакуумный агрегат с поршнями, соединенными цепью, перекинутой через шкив. Все действия в нем совершались автоматически. Вместо опытного образца заводское начальство потребовало сразу построить большую машину для мощной воздуходувки. Двигатель строили почти два года, и до запуска изобретатель не дожил. Машина успешно прошла испытания и была запущена в эксплуатацию. Уже через три месяца она не только оправдала затраты, но и дала прибыль. Однако через некоторое время котел дал течь, и по непонятным соображениям чинить машину не стали.

Примерно в это же время в Англии над созданием паровой машины работал шотландец Джеймс Уатт. Он занимался усовершенствованием двигателя Ньюкомена. Было ясно, что основной недостаток машины Ньюкомена состоял в попеременном нагревании и охлаждении цилиндра. Уатт предположил, что цилиндр может постоянно оставаться горячим, если до конденсации отводить пар в отдельный резервуар через трубопровод с клапаном. Более того, цилиндр может оставаться горячим, а конденсатор холодным, если снаружи их покрыть теплоизоляционным материалом. В 1768 г. он получил на свое изобретение патент, но построить машину смог только в 1776 г. Она оказалась вдвое эффективнее машины Ньюкомена.

Паровая машина Ползунова.

И. И. Ползунов.

В 1782 г. появилась созданная Уаттом первая универсальная паровая машина двойного действия. Ее крышка была оснащена сальником, который обеспечивал поршню свободное движение штока и в то же время предотвращал утечку пара из цилиндра. Пар поступал в цилиндр с двух сторон поршня попеременно, таким образом, поршень совершал с помощью пара и рабочий, и обратный ход, чего не было в прежних машинах. Уатт получил на свою «ротативную паровую машину» патент, и она начала широко применяться для приведения в действие станков и машин сначала на прядильных и ткацких фабриках, а затем и на других промышленных предприятиях.

![]()

Паровоз «Пыхтящий Билли».

Макет паровой машины Дж. Уатта.

Помимо промышленности паровые машины прочно заняли место в сельском хозяйстве и на транспорте. Еще в 1850 г. английский изобретатель Уильям Говард использовал для пахоты локомобиль компактный передвижной паровой двигатель. В 1879 г. крестьянин Федор Блинов из Саратовской губернии построил и запатентовал первый в мире гусеничный трактор, приводимый в действие паровой машиной мощностью 20 л. с.

Первый образец автомобиля с паровым двигателем в 1769 г. испытал французский изобретатель Николя Жозе Кюньо, его творение получило известность как «малая паровая телега Кюньо». Год спустя публике представили уже «большую паровую телегу Кюньо». В 1788 г. в США было организовано пароходное сообщение по реке Делавер между городами Филадельфия и Берлингтон. Сконструированный Джоном Фитчем пароход мог принять на борт 30 пассажиров и везти их со скоростью 7-8 миль в час. А в 1804 г. Ричард Тревитик продемонстрировал первый самоходный железнодорожный локомотив на паровой тяге, построенный на металлургическом заводе Пенидаррен в Мер-тир-Тидвиле (Южный Уэльс).

Несмотря на все усилия инженеров, довольно низкий КПД паровых двигателей повысить так и не удалось, и уже к концу XIX в. с полной отдачей послужившие техническому прогрессу машины начали постепенно сдавать свои позиции. На автомобильном транспорте они уступили место двигателям внутреннего сгорания, на железной дороге и в промышленности электродвигателям. Однако в теплоэнергетике и на отдельных видах транспорта паровые машины (в особенности паровые турбины) по-прежнему используются достаточно широко.

Паровая турбина сталелитейного завода.