При упоминании о русской печи возникают ассоциации со сказкой и волшебством. А ещё - с невероятно вкусными и ароматными блюдами и тёплой атмосферой. Поражает то, что огонь её простого очага не угас даже в нашу технологическую эпоху. Благодаря возрождению индивидуального строительства этот замечательный отопительный агрегат и сегодня в почёте у владельцев загородных домов. Сделать его своими руками, имея под рукой подробную инструкцию, будет не так и сложно.

Почему русские печи так популярны

Невероятная «живучесть» русской печи заключается в её функциональности - она используется и как варочный, и как отопительный агрегат, причём последнее, вопреки распространённому мнению, является отнюдь не первичной функцией. В простейшем виде конструкция представляет собой очень глубокий камин, по сути, габаритную топку с трубой.

Русская печь традиционной конструкции

Благодаря толстым стенкам и массивному своду, теплоаккумулирующей способности русской печи может позавидовать любой другой твердотопливный агрегат. Этот же фактор играет и на пользу экономичности. Сооружение может оставаться тёплым в течение суток, поэтому не требуется много дров, чтобы поддерживать температуру в комфортных пределах. Здесь же невозможно не упомянуть и о чрезвычайно удобной конструкции с лежанкой или полатями.

Конструкция русской печи уникальна и в плане создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент топки очень удобно использовать во время приготовления пищи. При необходимости получить быстрый нагрев чугунок с содержимым пододвигают поближе к очагу. Если же требуется уменьшить интенсивность кипения, то его перемещают на периферию, поближе к бокам. К слову, русская печь обладает уникальной способностью, которой не имеет ни один другой отопительно-варочный агрегат. Разогретые до высокой температуры стенки и свод печи способны сохранять очень высокую температуру даже после полного прогорания топлива. Излучаемые поверхностью инфракрасные лучи позволяют длительное время запекать или томить продукты, получая ни с чем не сравнимый вкус и румяную аппетитную корочку. Достоинство такого способа приготовления пищи заключается ещё и в том, что она не контактирует ни с огнём, ни с газовой средой, поэтому ни о каких канцерогенах не может быть и речи.

Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одного из следующих признаков:

- Наличие плиты и подтопки. Варочную поверхность встраивают непосредственно в тело печи, получая так называемый шесток, который выполнялся глухим в канонической модели.

- Размещение на тыльной стороне печи камина, который выходит в смежную комнату. Практичность такого способа чрезвычайно высока, поскольку при существовании двух отопительных приборов не требуется сооружать отдельные дымоходы и фундаментные плиты.

- Пристроенная к печи груба или топчан. Они всё так же, как и прежде повышают комфорт и удобство отопительного прибора, хоть габариты современных лежанок и не сравнить с размерами традиционных печей, которые рассчитывались на 3–4 человека.

Интеграция плиты в массив русской печи не только расширила её варочные возможности, но и дала возможность отапливать боковой обогревающий щиток и нижнюю часть конструкции . По этому фактору выделяют агрегаты с боковым подогревом, которые используются для отопления соседней комнаты, а также теплогенераторы с нижним обогревом. Наличие у последних подтопка позволяет прогревать стенки, которые находятся ниже уровня пода. За счёт повышения теплоотдачи появляется возможность отапливать помещение увеличенной площади без необходимости расширения габаритов прибора.

Достоинства и недостатки (таблица)

| Плюсы | Минусы |

| Высокий КПД - от 50 до 70%. | Способность работать только на таких видах топлива, которые не требуют повышенного притока воздуха. Перевести её на газ или мазут не получится. |

| Безопасная конструкция. | Громоздкость конструкции. Дополнительная нагрузка на перекрытие - устанавливать её можно только на первом этаже. |

| Нетребовательность к материалам - при постройке печи можно обойтись только кирпичом, песком и глиной. | После выстуживания агрегат требует длительного прогрева. |

| Равномерная теплоотдача. | Неэффективный дымооборот - при просчётах в строительстве отопительный прибор может дымить. |

| Долговечность. | Неудобство при чистке топливника от золы. |

| Возможность отопления смежного помещения. | |

| Удобство и комфорт лежанки. | |

| Поверхность лежанки может длительное время излучать ИК-энергию, что имеет прекрасный терапевтический эффект. |

Кроме того, русская печь потребует от хозяйки умения обращаться с ухватом, сковородником, горшками и чугунками, а это не каждой современной женщине придётся по душе. Если же вы готовы смириться с небольшими неудобствами, то этот в прямом смысле сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплом и вкусной едой, но ещё и здоровым сном, а также чудесными оздоровляющими процедурами.

Смотрите также пошаговое руководство по возведению печи-голландки своими руками: .

Устройство и особенности конструкции

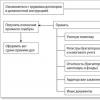

Построенная по всем канонам печь имеет множество конструктивных элементов.

- Подпечье. Углубление у основания печи предназначается для хранения и сушки дров. Сегодня многие владельцы отказываются от подпечья для упрощения и удешевления конструкции и делают это совершенно напрасно. Более удобного и практичного места для топлива найти невозможно.

- Печурка - холодная ниша для хранения посуды.

- Шесток - ровная горизонтальная поверхность перед горнилом. Здесь можно оставить вытащенную из очага пищу, чтобы она долгое время была горячей. Существуют конструкции печей, у которых в этом месте обустраивают варочную плиту.

- Под или лещадь - расположенное под небольшим уклоном к шестку днище горнила (варочной камеры). Отклонение от горизонтали к выходу позволяет легко передвигать тяжёлые чугунки.

- Горнило - пространство внутри печи, которое одновременно выполняет функции топливника и варочной камеры. Как и в случае с лещадью, потолок горнила имеет уклон к выходу. Это позволяет задерживать раскалённые газы под сводом, благодаря чему они успевают прогревать массив отопительного прибора. Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, – своего рода переходная зона между горизонтальными участками печи с разной температурой.

- Перетрубье - то же, что и хайло. В русской печи это дымосборник, расположенный над шестком. За ним начинается дымовая труба.

- Самоварник (по-другому душник) – узкий канал, ведущий прямо в дымоход, который предназначается для подключения трубы самовара. В современных печах душник не обустраивают.

- Вертикальный газоход над шестком

- Вьюшка - лючок, которым полностью перекрывается дымоход. Через окошко вьюшки есть доступ к задвижке 10, которой регулируется тяга в печи.

- Задвижка дымовой трубы.

- Лежанка.

На другой иллюстрации прекрасно видно устройство внутренних камер сооружения. Печурка, которую можно заметить на нижнем рисунке, предназначается для сушки фруктов, грибов и ягод. Как видите, толщина стенок между нишей и горнилом - не больше кирпича, что фактически превращает печурку в некое подобие современных духовок шведских дровяных теплогенераторов.

Огромное влияние на производительность отопительного прибора оказывает загнёток, который является своеобразным рекуператором: поступающий поток воздуха подогревается дымовыми газами. Смешивания не происходит по причине различной плотности газов, причём эксперименты показали отсутствие турбулентности даже на границе раздела двух газовых потоков. Чтобы избежать завихрений, поверхности хайла и загнётка делают максимально гладкими. В противном случае турбулентность будет уносить часть кислорода, что повысит газогенерирующую способность отопительного прибора.

Поступающий в печь кислород поддерживает интенсивное горение топлива. При этом разогретые газы устремляются к своду горнила. Благодаря его наклону в сторону устья и небольшому порожку, который препятствует свободному выходу газов к хайлу, создаются две устойчивые зоны циркуляции газов. Именно в них и заключается вся сила русской печи, вот только для образования вихрей следует точно придерживаться основных размеров.

Кроме того, вращающиеся потоки длительное время удерживают несгоревшие частицы в зоне высокотемпературного пламени, за счёт чего повышается полнота сгорания топлива. Разогретый свод и стены варочной камеры активно излучают энергию в инфракрасном диапазоне, равномерно нагревая то, что готовится в горниле. Что же касается загнётка, то он выступает не только в роли теплового экономайзера, но ещё и позволяет весь день поддерживать пищу в горячем виде. Для этого достаточно перекрыть дымоход, а устье закрыть деревянной заслонкой.

Как можно заметить, дымооборот русской печи отличается минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры разогретых газов, а также их постоянная циркуляция в рабочей зоне приводит к тому, что в горниле без остатка сгорают мельчайшие частицы топлива. И вот тут-то проявляется ещё одно немаловажное преимущество такой простой, но тщательно продуманной конструкции. Дело в том, что зола в отопительном агрегате конечно же присутствует, а вот касаемо сажи и копоти, то они практически не осаживаются на стенках печи - чистить её придётся всего несколько раз за всю жизнь.

На нашем сайте представлено большое количество инструкций по самостоятельному монтажу печей разных конструкций и сложности, в их числе и печка Кузнецова: .

Размеры, чертежи и порядовки

Существует множество вариантов русских печей. Чертежи некоторых из них мы приводим в качестве примера.

Фотогалерея: примеры чертежей и порядовок

Русская печь: чертежи и порядовки Чертёж русской печи с нижним подогревом

Русская печь: чертежи и порядовки Чертёж русской печи с нижним подогревом  Чертёж русской печи с варочной плитой

Чертёж русской печи с варочной плитой  Чертёж русской печи с лежанкой

Чертёж русской печи с лежанкой

Сегодня мы не будем останавливаться на простых конструкциях. Наша цель - соорудить практичный и функциональный агрегат с варочной плитой и водогреющим баком, который удовлетворит любого владельца загородного жилья. Ниже вы можете увидеть его чертежи и порядовки, а в дальнейшем мы предоставим полную инструкцию по изготовлению печи, обустройству дымохода и порядке запуска агрегата в работу.

Чертёж и порядовки к русской печи (фотогалерея)

Чертёж улучшенной русской печи Чертёж и порядовка

Чертёж улучшенной русской печи Чертёж и порядовка  Порядовка русской печи: 1 - 24 ряд Порядовка: 25 - 31 ряд Готовая печь

Порядовка русской печи: 1 - 24 ряд Порядовка: 25 - 31 ряд Готовая печь

Инструменты и материалы

Кладка русской печи: пошаговая инструкция

Прежде всего, позвольте дать несколько советов, которые сделают работу более простой, а построенное сооружение - безопасным.

- Используйте только качественный кирпич, в теле которого нет трещин.

- При заполнении швов внутри не должно быть пустот и промежутков, а их толщина должна укладываться в пределы 5–8 см. Помните, что обмазывать стены глиной для их герметичности - не лучший вариант, поскольку при этом падает теплопроводность.

- Перед тем как укладывать кирпич, его рекомендуется вымочить - в таком случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.

Кирпич перед кладкой вымачивают ещё и по другой причине. Во время сушки он будет обезвоживаться одновременно с раствором, что будет способствовать лучшему сцеплению и упрочнению стенок.

Чтобы конструкция была аккуратной, выдавливаемые из швов излишки глины надо сразу же подбирать, не допуская их высыхания. Стенки печи могут выкладываться в кирпич или полкирпича, тогда как внутренние камеры - в половину, а то и в четверть его размера. Опытные мастера печь средних размеров чаще всего выполняют толщиной до 15 см, аргументируя это тем, что так она быстрее прогревается и не требует дополнительного топлива на предварительную топку.

Кладку удобно вести, ориентируясь на порядовку. Для этого схему распечатывают на отдельных листах бумаги, чтобы в процессе работы следовать выбранной инструкции.

- Первый ряд выкладывают с особой тщательностью, ведь он задаёт геометрическое соответствие и ровность сооружения. Начинающим печникам лучше начертить контуры печи мелом на основании или же сначала произвести пробную укладку насухо. При работе придерживаются следующего порядка: сначала выкладывают внешний периметр конструкции, а затем заполняют его согласно схеме порядовки.

- Вторым рядом начинают формировать стенки, прочистные каналы и низ зольника.

- Прежде чем начать третий ряд, устанавливают дверцу поддувала и люк прочистной камеры. Надёжно закрепить их в кладке помогут отрезки стальной проволоки, которую одним концом прикручивают к дверным рамкам, а другим укладывают в межкирпичный шов.

Чтобы места примыкания печной чугунины не растрескивались во время эксплуатации, металлические элементы можно обмотать асбестовым шнуром или уплотнить зазоры при помощи базальтового уплотнителя.

- Четвёртый ряд закрывает полости, расположенные у стенок, и формирует перекрытие подового канала.

- Начиная пятый ряд, устанавливают колосники и начинают формировать топку. Часто в этих целях используют распущенный на две части шамотный кирпич. На этом же уровне монтируют дверцу малой топливной камеры, которая располагается ниже подового канала.

- На шестом ряду выкладывают топку и монтируют водонагреватель.

- Седьмой ряд. Установка колосников малой топливной камеры и большой топочной дверцы. Правую стенку стягивают металлической полосой, которую укладывают в шов и фиксируют за наружные края кирпичей вертикальными зацепами. Как и боковые поверхности топки, её задняя стенка выкладывается насухо. При этом части топливника, примыкающие к внешним стенкам, выполняют с зазорами для улучшения теплоотдачи.

- Восьмым и девятым рядом продолжают наращивать внутренние каналы, а также закрепляют малую топочную дверцу.

- В десятом ряду соединяют своды обеих топок, одновременно выкладывая днище горнила. При этом проёмы каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открытыми. Здесь же несколькими кирпичами перекрывают бак для воды.

- На 11 ряду подготавливают основание под варочную плиту, для чего над топочными дверцами крепят стальной уголок. Кроме этого, в задней части большой топки устанавливают колосниковую решётку.

- 12-й и 13-й ряд - формируют основание дымохода и стенки варочной камеры (горнила). Здесь же устанавливают задвижку, которой будет перекрываться канал между главной камерой и дымоходом.

12-ый и 13-ый ряд

- 14-м рядом начинают обустраивать боковой ход из горнила в дымовой канал, наращивают стенки варочной камеры и выполняют отверстие под задвижку.

- С 15 ряда начинают сужать кладку для перекрытия горнила и ведут дальнейшую выгонку дымового канала.

- На 16 ряду боковые стенки печи скрепляют металлическими полосами подобно тому, как это было сделано с правой стороной агрегата в седьмом ряду.

- 17 ряд. Укладывают второй металлический уголок над нишей варочной плиты и обустраивают боковые основания свода варочной камеры.

- На 18 ряду устанавливают куполообразный шаблон и выкладывают арочный свод горнила.

- В 19 ряду металлической полосой укрепляют стенку в устье печи. Продолжают наращивать боковые стенки, которые нужны, чтобы удерживать засыпку.

- 20-й ряд. Увеличивают высоту стенок ещё на один кирпич, после чего свод для лучшей теплоизоляции засыпают песком.

- 21-й ряд формирует перекрытие печи. Здесь же начинают сужать перетрубье.

- Для снижения скорости газового потока в 22-м ряду устанавливают металлический лист с вырезанным круглым проёмом. Продолжают уменьшать сечение перетрубья.

- В 23-м ряду в дымовой канал монтируют прочистную дверцу и наращивают выходной канал.

- Начиная 24-й ряд, устанавливают задвижку для регулировки тяги.

- 25 и 26-й ряд нужны для перекрытия пространства над регулировочной заслонкой.

- С 27-го по 29-й ряд объединяют перетрубье и дымоход.

После этого работу по сооружению печи считают завершённой. Остаётся соорудить дымоход, после чего можно будет проводить пробную топку.

Обустройство дымохода

Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымовой трубы любого стацинарного твердотопливного агрегата, будь то «голландка», «шведка» или какая-нибудь новомодная колпаковая печь, рассчитанная с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядовки дымохода можно взять с приведённого ниже чертежа.

- Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.

- В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.

- Нижнюю часть дымохода кладут на такой же раствор, как и печь.

- Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности отопительного прибора.

- Выше кровли дымоход сооружают на растворе с добавлением цемента.

- Места прохождения трубы через перекрытия изолируют при помощи негорючих и гидроизоляционных материалов.

В процессе работы постоянно контролируют геометрию конструкции и отклонение от вертикали при помощи уровня или отвеса.

Способы отделки русских печей

Декорирование русской печи выполняется несколькими способами:

- расшивкой кирпичной кладки;

- оштукатуриванием;

- отделкой керамической плиткой или изразцами.

Расшивка по кирпичной кладке является самым простым способом, который весьма неплох для современных интерьеров. Главное, чтобы подобный способ декорирования планировался с самого начала, поскольку эстетичность конструкции напрямую зависит от качества материала и аккуратности кладки. Как правило, для кладки наружных стен используют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками.

Если преследуется цель построить русскую печь согласно старинным канонам, то она должна быть оштукатурена специальным глиняным раствором с добавлением мякины. После высыхания наружные поверхности покрывают раствором белой глины в воде. Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Кроме того, благодаря ей готовится основа для финальной отделки - росписи. Узоры, которыми покрывают стенки печи, могут повторять национальный орнамент или сцены из сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под гжель, хохлому и т. д. – всё зависит от создаваемого настроения и предпочтений владельца. Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить старинный состав более современным «короедом» или «барашком».

Для отделки керамической плиткой используются только термостойкие виды кафеля - терракот, майолику, жаропрочный клинкер или керамогранит. Кроме того, русские печи нередко выкладывают изразцами. Заметим, что хоть декорирование керамической плиткой и является одним из наиболее красивых и практичных способов отделки, после него в дизайне начинает проглядываться высокомерие и роскошь «голландок», а это не каждому придётся по душе.

Как можно декорировать русскую печь (фотогалерея)

Декорирование расписной керамической плиткой  Укладку плитки можно выполнять не всплошную, а широкими декоративными полосами

Укладку плитки можно выполнять не всплошную, а широкими декоративными полосами  Отделка изразцами Печь, облицованная изразцами, нередко начинает напоминать стильную «голландку» Традиционный способ финишной отделки - побелка Роспись - традиционный способ отделки русской печи

Отделка изразцами Печь, облицованная изразцами, нередко начинает напоминать стильную «голландку» Традиционный способ финишной отделки - побелка Роспись - традиционный способ отделки русской печи

Если планируется не расшивать кладку, а облицовывать её керамической плиткой или оштукатуривать, то обязательно закрепите на поверхности стен металлическую сетку. Иначе декоративная отделка при нагревании конструкции будет отваливаться.

Порядок запуска отопительного прибора в работу

Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.

Из-за необходимости длительной сушки печи, приступать к её возведению рекомендуется в тёплое время года.

Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.

Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки . Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.

- После длительного простоя обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность швов. Появившиеся трещины необходимо заделать глиняным раствором.

- Перед каждой топкой проверяйте наличие тяги. Если в помещение идёт дым из горнила, печь ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Возможно, закрыта одна из задвижек или требуется чистка дымохода.

- Закрывать вьюшку можно только после полного прогорания дров.

- Рекомендуется удалять сажу с внутренних поверхностей печи в начале каждого сезона. На деле же печь загрязняется очень слабо и после постройки не потребует чистки в течение нескольких лет. Впрочем, всё зависит от дымности и качества используемого топлива.

Видео: создаём русскую печь из кирпича своими руками

Правильно и аккуратно построенная русская печь не только обеспечит помещение комфортным теплом, но ещё и создаст неповторимый самобытный стиль, настолько родной и близкий, что любой гость будет навсегда очарован и покорён интерьером вашего дома. Если же вы ещё и будете использовать отопительный прибор для готовки, то в полной мере сможете ощутить вкус и аромат настоящих русских пирогов, суточных щей или ароматной томлёной каши.

Можно ли сложить русскую печь своими руками? Это реально возможно, но предварительно следует хорошенько изучить инструкцию, внимательно разобрать все схемы, но самое главное – неплохо было бы пройти практику у профессионала.

Лучшим вариантом будет выполнить все необходимые работы под присмотром квалифицированного печника, который предотвратит возможные ошибки при считывании порядовки в процессе .

Проблема заключается в том, что всего один неверно поставленный кирпич способен все испортить.

Нередки случаи, когда из-за подобной оплошности кладку приходилось переделывать полностью, так как у или совсем не было тяги, или она была слишком сильной.

Если вас не страшат предостережения и не пугают возможные трудности, и вы надумали испытать себя в роли печника, не наделав неисправимых ошибок, важно точно следовать инструкции и соблюдать правила работы. Кроме того, к выбору материала следует подойти со всей ответственностью.

Нужно знать необходимые параметры устройства капитальных отопительных приспособлений, чтобы они полностью соответствовали специально разработанным нормам : только так можно избежать претензий от инспекторов пожарной охраны.

Главная сложность приготовления правильного раствора заключается в подборе составляющих. Глина может быть или слишком жирной, или чересчур постной. Для кладки печей предпочтителен более жирный материал, придающей смеси эластичность, необходимую швам. Сложно определить оптимальное соотношение элементов, важное для приготовления состава надлежащего качества.

Перед приготовлением смеси размоченную глину протирают через сетку с размером ячейки 0,5 см, для получения максимально однородной массы. Когда переходят к кладе топки, вместо песка часто используют шамотный порошок, в пропорции на три части глины одна часть шамота.

Чтобы не стать источником опасности в жилище, печь должна быть полностью герметичной. Нельзя использовать некачественные материалы, например, кирпич с трещинами. должен быть от 5 до 8 миллиметров.

Для обеспечения герметичности не стоит обмазывать глиняным составом внутреннюю поверхность печи, так как эта смесь будет усугублять отложение сажи, а также способствовать снижению теплопроводности устройства.

Кладка осуществляется в разных отделах конструкции по-разному – в длину кирпича, в четверть кирпича и в полкирпича. Перевязку печных углов выполняют разными способами, но главный принцип – это переплетение тычка кирпича и ложка. Выкладывают постройку по специальной инструкции: порядовка русских печей подробно описывает, каким образом, и в каком ряду, должен лежать кирпич, какие добавочные части необходимы на каждом конкретном этапе.

Чтобы не допустить этого, нужно дождаться, пока печка высохнет естественным образом. Для чего ей потребуется примерно 10 или 12 суток. Имеющиеся на ней дверцы и задвижки должны быть открыты. Для обеспечения лучших условий для более быстрой сушки в варочную камеру помещают лампу (200-250Вт). Когда первый этап сушки подойдет к концу, следует перейти к следующим процедурам – принудительным.

Небольшое количество дров прогорает в печи, с закрытой топкой, но с открытыми задвижками. Семь-десять дней печь топят по специальной системе. Первую пару дней для топки потребуется не более 4,5 кг топлива, к которым ежедневно прибавляется по 1-1,5 килограмма. Это происходит на протяжении всего периода принудительной сушки.

Как проверить готовность устройства к работе?

Если на элементах из металла во время очередной топки не собираются капли конденсата, можно приступать к контрольной топке. Она должна быть полноценной, с нормальным количеством топлива. Если в швах появились хотя бы маленькие трещинки, не спешите замазывать их. В течении отопительного сезона они или увеличатся, или останутся неизменными. После окончания периода активного использования проводится ремонт, и все изъяны заделываются.

Кирпичная русская печь вернулась в наше время с расцветом строительства индивидуального жилья. На сегодняшний день русская печь является не только средством для обогрева в загородном доме или на даче. Помимо своих отопительных и декоративных функций, русская печь успешно справляется со своей изначальной задачей — приготовлением пищи путем печения, варения, жарения и томления.

Русская печь позволяет поднять температуру в помещении до 50 градусов и долго поддерживает тепло.

Собственноручно построить простую русскую печь дома или на даче может любой. Необходимо четко понять принцип ее работы и поочередность действий, которые подразумевает схема устройства.

Инструменты для работы своими руками

Прежде чем приступать к кладке русской печи, необходимо разобраться в ее составляющих и понять устройство печи.

Для возведения русской кирпичной печи своими руками вам потребуются:

- мастерок из нержавеющей стали (1-2 штуки);

- расшивка (5 мм);

- уровень;

- угольник;

- набор строительных карандашей;

- кирка для подтесывания и колки кирпича;

- киянка резиновая;

- сетка для просеивания песка, с ячейкой 4-5 мм;

- стационарная болгарка (230 мм) с отрезным кругом (115 мм);

- отвес;

- плоскогубцы;

- рулетка на 3-5 м;

- дрель;

- насадка-миксер для дрели (для смешивания раствора);

- ножницы для резки по металлу;

- ведро (10-12 л);

- бутылка со специальной насадкой для опрыскивания кирпичей водой;

- удлинитель (примерно на 15 м) на 3-4 розетки;

- емкость для замешивания раствора (5-10 ведер);

- рисунок-схема и примерные чертежи.

Необходимые материалы для русской печи

Важным моментом при строительстве русской печи является кладка первого ряда. Высота второго ряда должна находиться на уровне пола. Далее порядовка кладется строго по схеме.

Для кладки кирпичной своими руками вам понадобятся следующие материалы:

- красный кирпич;

- огнеупорный (шамотный) кирпич;

- песок;

- шамотная глина;

- базальтовый картон;

- рубероид для изоляции;

- дверки для поддувала;

- топочная дверка;

- дверка для варочной камеры;

- дымовые задвижки;

- колосниковая решетка;

- асбестовый шнур;

- проволока;

- отделка (декоративные изразцы).

Очередность и последовательность действий

Замешивать раствор предпочтительнее в круглой емкости — так удобнее. Изначально смешивается песок с шамотной глиной: на три части песка одна часть глины. После этого нужно постепенно добавлять воду, пока приготовленная смесь не будет стекать с руки, при этом оставляя жирный след.

Как построить фундамент? В устройстве русской кирпичной печи своими руками обязательно наличие фундамента, который чаще всего заливается из бетона, иногда возводится из камня. Чертежи и расчеты печей любой сложности объединяет этот главный аспект. Перекосы либо пустоты в кладке категорически недопустимы. Самое главное, когда будет укладываться первый ряд кирпичей, не забудьте о гидроизоляции. Для этого можно использовать уложенный в два слоя рубероид.

Порядная кладка требует тщательного подхода. Важно правильно построить первый ряд, далее следует порядная укладка на глиняной основе. Чтобы удобнее выравнивать боковые грани вашей кладки и контролировать горизонтальность рядов, воспользуйтесь правилом. Правило — деревянная либо металлическая рейка с сечением 40х40 мм. Ориентируясь на чертежи, сначала закладывайте угловые кирпичи, проверяя их при помощи правила и уровня, затем приступайте к остальным. Кладка второго ряда не менее важна — его высота должна точно совпадать с уровнем пола в помещении.

Для установки поддувальной дверцы потребуются проволока, асбестовый шнур и плоскогубцы. Вставка дверцы начинается со второго ряда.

Дымоходы формируются на этапе укладки второго, третьего и четвертого рядов. Определив места их чистки, устанавливается поддувальная дверка. Эта дверка вставляется в кладку на втором ряду. Для этого применяются плоскогубцы, проволока и асбестовый шнур. Куски проволоки складываются вдвое и пропускаются сквозь отверстия в полочке дверки и затем скручиваются, причем должны оставаться «хвосты» длиной примерно 10 см. Скрутка около отверстий поднимается плоскогубцами, а полочка дверки обматывается несколькими рядами асбестового шнура, концы тщательно прячутся в нижней обмотке. После чего необходимо положить небольшое количество раствора на место установки дверки и временно зафиксировать ее кирпичами, в вертикальном положении. Концы проволочных скруток разводятся по диагонали и закрепляются в кладке.

Зазоры заполняются базальтовым картоном между основной кладкой и шамотным кирпичом.

Уложив третий ряд, необходимо проверить вертикальность кладки по углам с помощью отвесов или уровня. Разобравшись с перекрытием поддувальной дверки, следует начинать футеровку топки . Между шамотным кирпичом и основной кладкой оставьте зазоры и заполните их базальтовым картоном. Вследствие этих манипуляций топочная камера становится «плавающей», что существенно снижает вероятность растрескивания внешних контуров печи от разницы нагревания и большего расширения шамотного кирпича, по сравнению с красным кирпичом. Выкладывая стенки, оставьте 2 или 4 мини-окна, которые будут выполнять функцию колодцев — проемов для чистки печи.

Топочная дверца устанавливается при кладке четвертого ряда. Для этого в шамотные кирпичи вставляется колосниковая решетка.

Перекрытие топочной дверки строим таким же методом, как и перекрытие поддувальной. Колосниковая решетка врезается в шамотные кирпичи при кладке четвертого ряда, отделка топки шамотным кирпичом замыкается над топочной дверкой. Перекрытие варочной камеры устанавливается на уровне 20-го ряда. Ее перекрывают сводом, который имеет купольную форму. Подобный свод оказывает меньшее давление на боковые стенки кирпичной печи, при этом неравномерно отражает тепло. Поэтому, ориентируясь на чертежи, предпочтительнее своими руками сконструировать пологие своды, которые обеспечат равномерный прогрев всей подовой площади.

Стоит также упомянуть об усовершенствованной модели кирпичной русской печи, оснащенной плитой. Русская печь с плитой имеет гораздо большее преимущество перед печью обычной модификации. Летом плита используется для приготовления пищи, а в холодное время года — для отапливания всего дома. имеет определенные условия соблюдения порядовок и перевязки швов.

После перекрытия печи, в районе 25-27 ряда, необходимо установить задвижку. Она нужна для того, чтобы холодный воздух, поступающий в трубу по завершению топки, не охлаждал перекрытие печи. Установить ее необходимо с небольшим уклоном внутрь трубы, чтобы при проникновении влаги в трубу избежать появления грязевых подтеков на поверхности кладки.

Как только труба поднялась над проемом в кровле на 7-10 см, выкладываем выдру — расширение наружной части дымохода, внешне над кровлей. После выведения дымохода наружу на 10 см, необходимо выложить расширение трубы.

Нужно довести ее до уровня примерно на 70 сантиметров ниже кровли, после чего наметить в крыше контур проема с помощью уровня и труб. Контур проема нужно увеличить на 2 сантиметра с каждой стороны, а по углам просверлить четыре отверстия диаметром примерно 8 мм. После чего останется перебраться на крышу и прорезать кровлю болгаркой по контурам. Как только вы увидели, что труба поднялась над проемом в кровле на 7-10 см, строим и выкладываем выдру. Выдра — это расширение наружной части дымохода, внешне над кровлей.

По завершении всей кладки необходимо тщательно просушить возведенное своими руками строение. Далее следует творческая часть — отделка. Немаловажным аспектом внешнего вида печи является отделка. Помимо выполнения своих основных функций, русская печь может стать достойным украшением интерьера у вас дома или на даче. Отделка полностью зависит от вашего вкуса и фантазии. вы также можете произвести ее своими руками либо купить готовые образцы. Наружная отделка и декор печей должны крепиться при помощи проволочных мочек и стальных штырей. Любая отделка, не закрепленная должным образом, отвалится под воздействием высоких температур, и тогда ремонт станет неизбежен.

Стоит упомянуть такой нюанс, как ремонт печей. Ремонт русских печей бывает трех типов: капитальный, средний и текущий. Текущий ремонт — без разборки кладок, замена дверок, заделка трещин. Средний ремонт — где наличествует разборка кладки, замена футеровки, вывалившихся кирпичей. Капитальный ремонт подразумевает глобальные переделки, перекладки и замены фрагментов печи. Произвести ремонт собственноручно также возможно, ведь у вас дома или на даче своими руками построена русская печь, а значит, вы сможете устранить любые неполадки.

Если вы строите дом и хотите придать ему очарования русской избы, печь с лежанкой – лучшее решение.

Конструктивно печь состоит из топливника , ниши для хранения посуды (холодная печурка ), и прилегающего к ней подставки под горячие горшки и сковородки (шесток ), ниши для хранения дров (опечье/подпечек ), своеобразной духовки для приготовления пищи и выпекания хлеба (горнило ), дымохода, полатей (лежанки) . Нижняя часть горнила называется под , его выстраивают под углом, чтобы удобней было ставить внутрь тяжелую посуду с блюдами. Над шестком располагается перетрубье и дымоход , который всегда оснащен задвижкой – вьюшкой .

В современных доработанных конструкциях русских печей устранены такие недостатки как: неравномерный прогрев; большое потребление топлива; длительность нагрева печи.

Для печей фундамент выполняют в виде плиты, которая обособлена о фундамент здания. Прежде, чем определиться с глубиной котлована, выполняют чертежи печи с размерами, определяют ее местоположение в доме, оценивают тип грунта и уровень его промерзания, а также высоту грунтовых вод. Например, в Подмосковье уровень промерзания почвы около полутора метров. Следовательно, рекомендуется делать три ряда из ФБС (при высоте блока 60 см).

Фундамент из бута и арматуры дешев, надежен, но необходимо дать ему просохнуть в течение двух-трех недель. Другой вариант – фундамент из ФБС (фундаментный блок стеновой). Это удобно, долговечно, но несколько дороже бутобетонного фундамента.

Важно! Гидроизоляцию прокладывают в два слоя. Первый располагается непосредственно в траншее, второй – немного ниже уровня пола.

Подготовка раствора для кладки печи

Выбираем глину

— для красного кирпича берем глину и просеянный песок в соотношении один к двум;

— если планируется использование тугоплавких кирпичей, глина соответственно должна быть тугоплавкой;

— для шамотов смешивают шамотный порошок (3-4 части) и огнеупорную глину на основе бентонита или каолина (1 часть);

— при возведении труб кирпичи укладывают на смесь цемента с песком.

Глину замачиваем в бочке или железной кадке на два дня. Объем воды из соотношения 1 часть воды на 4 части глины. Затем добавляем в смесь песок. Перемешивать состав очень удобно ногами в резиновых сапогах. Раствор обязательно должен быть однородным, без крупных включений и комков.

Русская печь «Теплушка» своими руками

Модель этой печи основана на классической русской, но имеет свои дополнения. Разработал «Теплушку» Иосиф Подгородников, инженер. Такая конструкция способна обогреть до 35 квадратных метров помещения.

Отличия от устаревших моделей :

- — полный прогрев всей кладки, в том числе пространства под топкой;

- — для приготовления пищи нет необходимости топить печь полностью, можно воспользоваться плитой (предварительно закрыв горнило заслонкой), что позволяет экономить топливо;

- — в конструкции продуман водогрейный бак.

Важно! При кладке необходимо убирать кельмой все излишки раствора. Ни в коем случае нельзя наносить глиняный раствор на внутреннюю поверхность кладки, это ухудшит теплопроводность и приведет к повышенному отложению сажи на стенках.

Порядовая схема кладки

Коробку для нагрева воды выполняем из стальных листов. Делаем разметку. Вырезаем болгаркой из стали стенки и дно коробки. После чего необходимо вырезать отверстие ближе к основанию коробки и приварить туда водопроводный кран, через который из бака удобно будет наливать воду. Скрепляем их сваркой. Зачищаем швы. Бак необходимо закрыть крышкой подходящего размера, ее изготавливаем аналогично, вырезая из стали крышу бака и прямоугольник, который будет служить крышкой, привариваем к нему ручки из арматуры.

1-2. Начальные ряды строим сплошными. Первый ряд можно либо выложить полностью из кирпичей, либо выстроить рамку, на которую будет приходится основная масса печи, а внутреннее пространство рамки заполнить кирпичным боем в виде половинок и четвертинок кирпичей. Второй ряд — две стенки: одну выкладываем толщиной в один кирпич (а), другую – в два раза толще (б, в). Над участками, выложенными в два кирпича в последующем будут возводиться: плита, отделение для хранения посуды, перетрубье (рисунок б), а также щиток обогревательный (рисунок в), между этими элементами расположим горнило – нишу для приготовления пищи и лежанку (перекрышу).

4. Продолжаем возводить стенки. Закрываем прочистное отверстие половинкой кирпича.

5. Здесь пригодятся кирпичи, спиленные болгаркой под углом (а). Эти кирпичи послужат опорой для свода, который будем возводить далее. После того, как этот ряд выстроен, берем листы фанеры и вырезаем из них несколько полукруглых шаблонов. Скрепляем их между собой рейками и саморезами, получается полукруглая форма для кладки (2), которая будет поддерживать каждый кирпич в процессе строительства.

1-скошенные клиновидные кирпичи; 2-опалубка из фанеры; 3-доски; 4 – кладка арки.

6. Закладываем металлическую коробку для воды (а). Начинаем выкладывать свод подпечья.

7. производим перекрытие над горизонтальным обогревательным каналом щитка.

8. Устанавливаем колосник (а) на скошенные кирпичи. Угол наклона кирпичей делаем таким образом, чтобы угли свободно скатывались вниз на площадку (б). Свод (арку) понемногу засыпаем песком.

9. Ставим дверцу топки, зажимая крепление в кирпичной кладке и дополнительно укрепляя его проволокой. Добавляем слой песка на свод.

10. В этом ряду оставляем отверстие (а), через которое будем производить очистку канала щитка (б), расположенного горизонтально. Кирпичи обрезаем под углом 45 градусов и перекрываем ими бак для нагрева воды, оставляя доступ к крышке и крану.

11. Продолжаем строительство, опираясь на чертежи. Между стенками печи насыпаем и уплотняем слой песка. При этом добиваемся уклона в сторону устья.

12. На песок, уплотненный со скосом, начинаем кладку пода (а). После того, как ряд будет выложен, над топкой вырубаем углубления и устанавливаем туда пластину чугунной плиты (б). Между краями плиты и кирпичами должен остаться небольшой зазор. Засыпаем в зазоры песок.

Кирпичную кладку перед плитой закрываем металлическим уголком, оберегая кирпичи от крошения при нечаянных ударах.

13. Вырезаем из стального листа полоску. Отгибаем края в одну сторону. Саму полоску сгибаем в радиус. Она послужит формой для устья печи и одновременно его защитой (а). Горизонтальный канал щитка перекрываем, оставляя пространство между кирпичами (пять окошек – а, б, в, г, д). От этих окошек будем возводить строго вверх каналы щитка обогревательного.

17-18. Начинаем выкладывать арку (а) над металлической полоской. Для этого каждый кирпич обрезается на необходимый угол. Разметку делаем из центра. Угол скоса определяем ниткой, натянутой от центра дуги к вершине каждого кирпича. Когда арка готова, опускаем в горнило опалубку, вырезанную из фанеры в виде полукругов, скрепленных между собой деревянными брусками. После этого начинаем из цельных кирпичей выкладывать свод. В зазоры между кирпичами, непосредственно в раствор, вставляем небольшие осколки кирпичей. Это придаст прочности своду (б). Далее, в восемнадцатом ряду делаем перекрытие шестка.

19. Слева в кладке делаем «пяты» из скошенных кирпичей. Будем возводить арку, отделяющую душник от шестка.

20. Вновь выкладываем арку по ранее описанной технологии. С правой стороны делаем основание перетрубья.

21. Перекрываем горнило.

22. Формируем лежанку. Делаем кладку душника (а) и ящик, в который будет осыпаться сажа (б).

23. Делаем перетрубье и одновременно пять каналов, идущих вверх.

24-26. Поднимаем кладку вверх.

27. Ставим две функционально разных задвижки (для летней и зимней работы печи) – а, б.

28. Делаем перекрытие перетрубья.

29. Производим монтаж полудверки, предназначенной для вьюшки.

30. Делаем объединение дымовых каналов.

31. От душника (б) выкладываем канал (горизонтально).

32. Начинаем делать полное перекрытие перетрубья. Для этого можно использовать металлические уголки в качестве опоры. Для трубы оставляем отверстие.

33. Полностью перекрываем кирпичами обогревательный щиток. Далее – кладка трубы.

Видео — русская печь своими руками

Главные составляющие агрегата:

Описание русских печей «по-черному»

В более древние времена люди сооружали отопительные агрегаты из глины и без трубы – курные устройства, названные так по причине их «курения» на малом огне. В таком оборудовании не допускали сильного разгорания с целью предотвращения возникновения пожара. Дым выводился наружу через притвор над входными дверями, но в то же время холодный воздух с улицы поступал в дом, что приводило к значительной потере тепла и неэффективной работе топки.

Вскоре проблема риска возгорания вернулась. Новая дымовая труба повысила тягу, но в то же время увеличила и количество выбрасываемого горячего воздуха с искрами.

С целью повышения КПД и устранения риска возникновения пожара дымовую трубу начали делать изогнутой и пускать в кожухе оборотами. Таким образом, горячий дым, продвигаясь зигзагами по печи, отдавал тепло кирпичам, искры при этом также гасли. В конце своего пути продукты горения проходили по специальному горизонтальному участку трубы, из которой они попадали наружу уже остывшими.

Еще одно отличие «белых» печей от «черных» – фундамент. Первый вид устройства весит в 2-3 раза больше своей предшественницы, поэтому сооружали крепкую основу, чтобы пол выдержал и не провалился.

«Белые» печи хотя и являлись совершенными, но использовались долгое время только в домах бояр, князей и зажиточных господ. Причиной этому была дороговизна кирпича: обычные деревенские жители не могли себе позволить роскошь в виде приобретения этого материала и продолжали пользоваться печками старого образца. Некоторые находили альтернативу в возведении такого агрегата из необожженного кирпича – сырца, а обожженный использовали на под и свод печи.

Конструкция отопительного агрегата «по-белому» оказалась настолько совершенной, что до сегодняшнего времени не поменялась. Отдельно модернизировались только некоторые детали, упрощая работу и улучшая внешний вид оборудования.

Месторасположение русской печи

Отопительные устройства в помещении, как правило, располагались у стены, в углу или со стороны веранды и были использованы для отопления одной или сразу нескольких комнат.

При расположении в углу помещения печь направлялась устьем к перегородке, параллельной ко входу и освещаемой боковым окном.

В домах с 5 стенами или прирубом агрегаты сооружали таким образом, чтобы отапливались либо все комнаты, либо несколько из них.

Виды русских печей

Подобный агрегат может быть переоборудован или построен под любые желания заказчика.

Основные виды:

- Классическая

(читать ) – стандартный вариант отопительного устройства с лежанкой.

- (читать ) – более совершенная и удобная модель агрегата: летом выполняет функцию приготовления пищи, а зимой – отапливания.

- Русская мини-печь

(читать ). Другое название этой конструкции без лежанки – «экономка». Устройство предназначено для приготовления пищи.

- Русский отопительный агрегат с

камино

м

(читать ). Сочетание современного открытого очага и возможностей печи – это и красиво, и удобно.

Плюсы и минусы

Недостатки использования подобного оборудования:

Достоинства современного отопительного агрегата:

На печи избавлялись от простудных заболеваний, прогревали застуженную спину. Лечились не только теплом, но и печной золой, смешанной с солью.

Как приобрести русскую печь

Подобный агрегат можно сделать на заказ либо соорудить самостоятельно.

Существуют специальные организации, которые занимаются изготовлением отопительных устройств с учетом пожеланий заказчика. Цена русской печи варьируется в зависимости от размера, внешнего вида, отапливаемой площади, планированного объема пищи, которая будет готовиться, используемого материала.

Если вы все же решитесь самостоятельно возвести русскую печь, это можно сделать с помощью пошаговых инструкций, описанных в других статьях нашего сайта. Выбирайте тип русской печи по функциям и внешнему виду, изучайте этапы кладки, запасайтесь необходимыми материалами, инструментами для работы и принимайтесь за дело.